◎蘇哲安(Jon Solomon,法國里昂第三大學中文系教授);譯者:f

【編按】面對新自由主義與全球化快速流動帶來的矛盾,訴諸主權國家疆界與加強當中的自我與他者劃界,往往成為上至政府小至個人最樸素直覺的防衛模式,香港從「反送中」到新型冠狀病毒肺炎爆發下香港防疫措施的混亂,既反應了中港關係的複雜與當中的矛盾,疾病的監控防衛也將這樣的劃界變得可見。本文作者蘇哲安(Jon Solomon)現為法國里昂第三大學中文系教授,曾於台灣與香港研究與教書,批判香港反對「《逃犯條例》修正草案」運動如何繼承了殖民-帝國現代性的問題,並指出其如何再次強化主權的劃界,在此之下,所謂「自由」下所隱含的一種本質上具有人種優越感(speciestic)的未來想像,悖反地又將自身「封鎖進資本主義社會關係的再生產所必需的那些圈封的國家或區域,遭受前所未有的奴役」。當代社會運動以左翼民粹主義強調擴大連結並作為回應右翼民粹,但該文也提醒了,所謂擴大連結的基礎往往又落回既有世界秩序的劃界區分,而疫情爆發,也考驗著如何超克主權劃界常常成為簡便的回應問題方式(例如,歐洲出現的種族歧視、防疫管制上常針對國籍而非旅遊接觸史的問題)。原文發表於Critical Legal Thinking。感謝作者提供中文精簡翻譯版。

2019年發生在香港的抗議運動,即名為反對「《逃犯條例》修正草案」的運動(Anti-ELAB),引發的激辯圍繞一些相互衝突的解釋展開。如果說,這些解釋以不同比重涉及地緣政治以及地緣政治在何種程度上可為理解地方動亂充當可靠指標這一更加根本的問題,那麼我們盡可能密切跟進的以中、英、法文發佈的大量評論,在我們看來儘管存在重要差異,卻在一點上近乎一致,即它們既不能幫助我們定位這場運動,更無法定位全球整體局面與特別成問題的劃界行為的關係。

對那些身處香港「外部」的人——抗議運動自身以及關於運動的各方敘述,都在不斷地為本質成問題且居於某些具有根本性的神秘化操作之核心的這一資格認證出力——而言,關鍵的政治問題在於「支持」。在很多人看來,支援通常可以歸結為精心計算的數學平均。公式會變,但結果是一樣的:對殖民的懷舊,另類右翼的惡搞,反移民的種族主義,以及基於種群劃分的抵制等不大體面的右翼現象,被簡化成在統計資料上不具重要性,而與此同時,精心打造出的團結的形象(「香港左派在支持運動這點上基本上是一致的」)則掩蓋了房間裡的大象。

在大致涵蓋十五年時間的這一時期,保衛天星碼頭運動(2006)、反高鐵運動(2009),經過「佔中」(2011)到「雨傘運動」(2014)及其後續,隨著「進步人士」就擁抱還是拋棄身份、自決、移民、自由和歷史記憶等話語展開日趨激烈的鬥爭,種種激辯都在要求左派對其政治方向做出改變。這是左派在香港社會總體上徹底喪失信譽的政治後果的一次總結,廣泛流傳的「左膠」(英文通常譯作 “leftard”)這個綽號就是例證,與之相伴,還有發生在反中共的香港左派各個派系身上的立場逆轉。房間裡的大象這個比喻無法傳達的現實情況,是一種擦寫本式(palimpsestic,在莎草紙或羊皮紙上書寫的文本,擦去其上舊內容、寫上新的內容,稱為擦寫本。舊內容往往仍留下可辨認的痕跡)的境況,確切說來,那意味著徹底拆除後重建「房間」,該房間的設計將把「大象」的在場當作基礎設施並使之正常化,走上益發右轉之路。

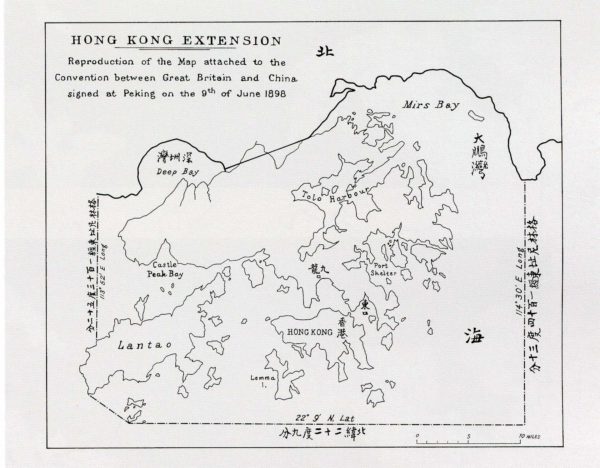

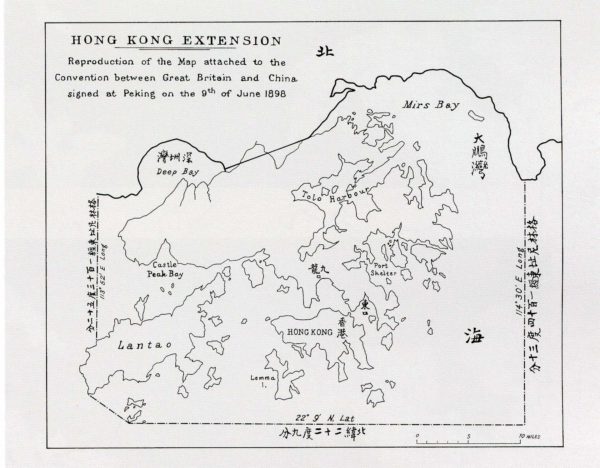

最能象徵這一轉向的莫過於,守衛香港與中國其他部分的諸多界線,作為複合型的政治構成,被逐漸接受。由此,我們的分析並不把香港左派視作「逝去的理念」(借齊澤克語)。相反,我們首先要批判性地評估一下那種對回到邊界並把它當成應對之前的政治挫敗的解決方案的集體擁護。這樣一來,我們對2019「反修例」運動之前左派挫敗的強調,或許像是在重複哈茲米格·柯西彥(Razmig Keucheyan)不久前發表的、驗屍報告式的《左派半球:今日批判理論地圖》(2013),但實際上卻與之有著關鍵性的區別。柯西彥的分析從未如其承諾的那樣提供一份新的全球繪圖學,相反,卻依賴於從殖民-帝國現代性繼承而來的那種區域繪圖方式,只不過採用了一種「兼收並蓄」的時髦視野。我們這裡所討論的繪圖方式,則首先要徹底質疑那種創造出諸如文明、民族國家等區域的劃界行為,這種行為在今天貌似完全自然,而且通過這樣的自然化助力於資本主義積累制賴以生存的抽象勞動的再生產。

說起來已經是老生常談,考察劃界行動的最佳場所其實就是現代翻譯體制。「反修例」運動也不例外。“Stand with Hong Kong and Fight for Freedom”(又作‘Stand with Hong Kong , Power to the People’),這句如今已被帝國景觀公司(Imperial Spectacle Corporation)散佈全球的口號,就像運動中使用的幾乎所有口號一樣,最初始于一種翻譯的機制。這句英文口號最初於2019年8月中旬出現時,與之相配的中文措辭為「英美港盟,主權在民」(An Alliance of the U.S., the U.K., and Hong Kong; Sovereignty Resides in the People!)兩句口號的不對稱揭開了把主權與自由等同起來的暗示。通過翻譯實施的溝通,其可見性在大多使用雙語的本土及海外人口和並非雙語的白人落居殖民者之間呈非對稱分配,讓人注意到,這種不對稱的對等關係的起源,擦寫著一種關乎人種學差異的殖民意識形態。該意識形態的核心處,存在著差異的歷史與起源的本質間不可解決的矛盾。

與此類似,采自分離主義者梁天琦的口號「光復香港、時代革命」同樣在很大程度上利用了翻譯的微妙差異。通常(誤)譯為英語作“Liberate Hong Kong, Revolution of Our Time”(解放香港,我們時代的革命),但中文口號並未提到解放(liberate)。「光復」這個詞,意為恢復光明,指的不是解放,而是恢復失去的主權。舉例來說,該詞曾在日本殖民吞併結束後被用於描述臺灣回歸中華民國。香港的一些團體或則宣導恢復英國主權,必要時訴諸武力,或則由美國軍隊武裝「解放」這個城市,這些倡議當然都不值一提,但關於恢復的想法卻絕非如此。同樣不容忽視的是,其中暗含的主權觀念支撐著關於「自決」的含混訴求,而後者已經成為這一時期香港政治願景的一部分。「恢復香港昔日的主權是我們世代的革命」或許是更準確的譯法,但還是傳達不出中文說法承載的感染力。這是一種化合價,它讓返回邊界的泛泛訴求聽起來悖論似的變得進步——就像是用奧巴馬的語氣說出特朗普築牆的呼喚。試想一下,「讓香港再度強大,我們這一代的茶黨」(Make Hong Kong Great Again, the Tea Party of Our Generation)用巴拉克·奧巴馬說「是的我們能!」時那樣一種誘人而相容並蓄、但卻終究虛假樂觀的口氣被說出。

上述兩種翻譯的情形揭示出一種由三個元素構成的緊要事態:a)通過翻譯這一劃界行為就主權與自由的關係做出的溝通,b)左派歷史性的挫敗,以及c)返回邊界。在香港的語境中,最能象徵這一事態的例子,莫過於用筆名忤尚(Ng Soeng)寫作的Emily Wong與楊天帥(Yeung Tin Shui)所做的對談,後者是一位年輕的香港藝術家和作家,生活在東京,由他翻譯的尚塔爾·墨菲(Chantal Mouffe)的《寫給左翼民粹主義》(For a Left Populism, 2018)中文版於2019年10月在香港書店上市。無需贅言,墨菲的作品比當今其他左派更為緊密地聯繫著在這樣一個以各式各樣的邊界增殖、突變為其特徵的時代圖繪「政治前線」的任務。我們正應該在這樣的語境中聽聽他們的對話,如黃所說:

結果,這次的譯本確實獲得不錯的反響。坊間反應之熱烈,幾乎讓人誤以為左翼論述在香港發酵已久,甚至已勢成一格。想深一層,才意識到,這股熱切正反映了左翼論述在香港的失落。

實情是,過去十年間,「左翼」在香港過得並不好。

……

楊天帥坦言,以目前的情況來看,實在無法好好說明《寫給左翼民粹主義》對香港左翼的啟示,因為有太多的不確定性。「現在說『左翼』也不知道指的是誰,定位很模糊。即使是以前很怕身分政治的那些『左翼』人士,現在也叫『香港人加油』啦,也沒有人再問『新移民喺邊』。」

……

那麼,香港到底需要多大程度的民粹?在楊天帥看來,民粹在香港的發展,甚至可以不劃下限。

「如果這樣講,quote出來會不會很大鑊?」楊想到了甚麼,先帶點無奈地自問,後又很快拋開了顧慮,「我覺得,香港人有幾仇恨呢個政權,就幾仇恨這個政權系最好。」

經過差異化翻譯的訴求穿越邊界,成為「Stand with Hong Kong and Fight for Freedom”,與之相伴,指向邊界這邊、未加翻譯也未獲報導的訴求,卻是參與一種種群化的、由公眾選擇理論所謂「黃色經濟圈」激發的對中國的抵制,面對此情此景,在一個被國家主權、商品交換和以語言差異為肇端的一整套社會差異所分割的後殖民世界,使得選擇立場成為可能的那些溝通與劃界實踐,似乎已經退為背景。相反,支持香港的呼籲萬變不離其宗,總是在注意力經濟和病毒效應的框架內運作,不斷把我們的視線從溝通與劃界的實踐上轉開,這些實踐作為根本,支撐著為落居者殖民主義提供說辭的那個由人類學差異構成的體制,而落居者殖民主義不僅創造了香港,而且以專家和學科加密的形式享受著來生(afterlife),比如在被人種學限定的國際中國研究領域。簡單說,要求我們做的不是去溝通,而是聚焦於認同,再度扮演指認行為的提供者和規範化標準之來源的角色,在根本上給西方的幻想充當定義。

要我們去認同並要我們提供指認的運動,基於一種擦寫式的創造。今日香港發現自身相對中國而言處於一種「庶民」(subaltern)的位置,經受著比第一次更為暴烈的二度殖民,這樣的想法抹去了本土人群與定居者殖民主義的讓渡關係,這種關係曾在1990年代出自香港的資本家、經理人和職業人士在中國操練的「北進殖民主義」中達到頂峰。有必要再說一次,香港的定居者殖民主義的歷史經驗並不局限于白種英籍人口;它的適用範圍不僅包括來自帝國的其他移民人口,比如其後裔仍構成香港特別行政區(HKSAR)重要部分的南亞人士,也同樣包括「當地華人」人口。對羅永生在其如今已成經典的《勾結共謀的殖民權力》(Collaborative Colonialism: The Making of the Hong Kong Chinese, 2009)中闡發過的「殖民共謀」觀念和「北進殖民主義」最重要的修正與批判,或許間接來自張少強的《控制新界:地權、父權與主權》(Controlling the New Territories: Land Tenure, Patriarchy and Sovereignty, 2016),對其中的中文加以修訂的版本最早曾於2007年以另一英文標題發表。中國學領域向來把香港的新界看成是錨定於土地且不受殖民主義影響的傳統中國社會的原型,張少強反駁了這一歷史悠久的觀念,他的論證充分說明,「當地土著」人口其實是一個殖民主義的發明。關鍵在於,這一發明把知識生產的認識論面向和內在化的邊界的司法面向結為一體。由此,「土著身份」(indigeneity)就變成了一種針對人口管理、結合了認知與法律雙重邊界的治理技術,其效果在於,不管它是出於權宜之計還是精心設計,它都能把難民、移民以及流散人口轉化成落居殖民者。香港華人不僅僅是落居殖民主義的物件,同時也是其代理人。與其說是合作式的殖民主義,不如說是合謀式的落居殖民主義。

對這種合謀關係來說,最具象徵性的莫過於2019年感恩節當天,香港為了對特朗普當天簽署的兩條涉港法案表示感「恩」而舉行的示威。在一個有著象徵白人落居殖民主義(WSC, White Settler Colonialism)意味的日子裡,在仍屬定居者殖民區域的香港,數以萬計的人聚集中環愛丁堡廣場舉行示威,當時舉起的美國國旗和「肌肉男特朗普」海報,其數量之巨,只有特朗普競選活動現場堪與匹敵。即便是算術式的平均也無法讓這種合謀關係消失;只有用一種經過精心組織的翻譯機制抹去定居者殖民主義在主權與自由間達成的歷史性連結,才能達到這樣的效果。

悖論之處在於,關於「非主權」和邊界政治的觀念卻可以被用來鞏固那些維繫著資本主義世界的殖民-帝國製圖學的劃界實踐。紐約市立大學研究生中心2019年12月5日舉行的一次會議上就展示出這種悖論。會議主題為「非主權革命?」,受邀發言人之一、來自位於日內瓦的「全球拘留項目」(Global Detention Project)的研究人員Jun Pang發言稱,2019年的「反修例運動」所代表的,是要從香港的「新殖民主」所使用的「僵化的民族國家範疇」中解脫出來。有一種經常被重複的觀念認為,1984年的中英聯合聲明和1997年實施的基本法是用來從制度上保障香港的自主性,這種觀念抹去了一個事實,即上述兩份聯繫著香港的後殖民處境的檔案均出現在一個回歸的政治流程當中,該流程從屬於一部漫長的殖民創傷史,與之伴隨的是權力巨頭對邊界、人口遷徙和金融日益增強的武裝化。提到這些「細節」,並不是想要把中國國家主權推定的規範性自然化,而是想要提醒一下,構成我們立足點的基礎的那種複寫紙式的身份認同實踐,其運作方式所依賴的前提和隱含的預設正是西方主權的規範性及其一體性。Wilfred Chan,一位元生活在紐約的香港裔記者,在一則2019年8月25日發佈的推文中號召關注者「破除那種關於中國必須只能是一個一體化的、講普通話的漢種族國家(mandarin-speaking han ethnostate)的神話」,作為回應,我們可以說:他和別的一些人想要破除的「華人種族國家神話」(Chinese ethnostate myth),並不是在孤立的情況下出現的,而是在整體層面聯繫著對於一體化的西方的幻想,沒有後者,前者就無法將自身構成如斯。這裡不是在對種族中心主義進行放之四海而皆準的批判,而是想要指出,區域(民族國家和文明集團)本質中的殖民-帝國現代性特徵具有根本的相關性。在不同時——如果不是首先的話——「破壞」那種被稱為「西方」的抽象社會關係的情況下試圖去「破除」華人族群國家,所導致的結果只能是鞏固西方的幻想,使得劃界行為對邊界兩邊的人都不再可見。

鑒於西方世界的諸多邊界在過去一個世紀已發生劇烈移動,有沒有必要提醒一下讀者,「西方」很難被理解成一個固定的地理區域或是確定的地緣文化實體?作為殖民-帝國現代性中關於區域的樣板,「西方」所命名的,不是一個地方,而是一種關係的抽象形式,正如資本所命名的不是一種東西,而是一種社會關係。與這些關係配對的「東西」或「身份」會變,但它們在其中獲得標注並由差異構成的連續體,卻不斷會被每一次對邊界新的訴求所增強。理解劃界實踐,就是去理解劃出或複製界線的行為如何創造或再生產出那些被界線明確分割開來的事物。換句話說,研究劃界行為,而非界線,就意味著去感知位於「事物」和「身份」這兩極間的差異化坡度。像中國和西方這樣的兩極身份(香港可作為可變數加入),只有經由劃界實踐把它們納入一個連續體的情況下才能存在。借用裡卡多·薩甯·雷斯特雷波(Ricardo Sanín Restrepo)的一個說法,創造出連續體的劃界實踐,其運行方式就像是加密,劃界的行為創造出的「東西」,經由這一過程被編碼進一個其程式已預先設置好的、由差異構成的系統。

這樣來理解的話,加密就是一種被封閉進差異的形式。構成關係的差異化坡度無法從坡度上的任何一點去展開有效的對抗,因為各個項之間的關係是迴圈且互相強化的。放入黑人激進傳統中的一位當代哲學家納胡姆·錢德勒(Nahum Chandler)在《X——作為思想問題的黑人問題》(X—the problem of the negro as a problem for thought, 2015)中提出的概念框架來看,我們似乎已經忘記,主權在根本上需要從它與奴役、而非自由的關係上來理解。從這個角度來看,奴役所指的並非是對稱式的自由對立面,而是一種非對稱性的雙重束縛,逃脫這一束縛的唯一可能,不是將「自由」規範化,而是從總體上拋棄由對立兩極間的坡度配置出來的、規範性的政治主體性。主權和自由,只有從落居殖民主義的虛妄視點看來,才是等同的。從造成奴役的雙重束縛而非自由主權的角度來研究劃界行為,就需要記得,這些內在關聯的極點間的關係性坡度,只有當我們忘記了白人落居殖民主義最初是如何根據它與其「外部」的關係創造出「合眾為一」(E pluribus unum,銘刻在美國國徽上的拉丁語格言)的「自由」的時候,才表現為對稱。

我們進入的歷史時期以邊界以及跨越邊界的語言、身體和情動的非對稱之流的武裝化為特徵,鑒於此,發展出一種對溝通和劃界實踐的政治批評,變得越來越迫切,因為這些實踐正在以述行的方式(performatively)創造和再生產那些據說已被界線分割的「事物」。如果香港運動的發生在全球層面「反映出大規模的結構轉換」,同樣可信的事實在於,將這些轉換的意義和幅度訴諸「人的自由的擴展」或訴諸現實政治中的大國競爭,會獲得同樣多的解釋。的確,侵襲我們時代並人們迫切需求的,是各種各樣的大規模轉變,而不僅限於地緣政治領域。不過,與那些把香港抗議運動中處於緊要關頭的核心議題描述為對抗集權主義、監管式資本主義或數碼獨裁的前沿陣地的人不同,我們主張,它必須被視作一場新型的戰鬥,其中的「前線」,即邊界自身,才是關鍵議題。換句話說,「反修例」運動代表的是對繼承自殖民-帝國現代性的圈地運動的一次自我悖反且暴烈的神秘化。

由於邀請香港「外部」的人在今天加入「在」香港的同類以抗議中國的各種「邊界侵犯」行為的那些認同實踐,其根基建立在關於區域的生命政治機制和繼承自殖民-帝國現代性的人種學差異之上,這類實踐的神秘化潛力將延伸到遙遠的未來。面對殖民主義2.0版生物圈的崩潰和弗朗科·貝拉爾迪(Franco Berardi)最近稱之為「自動機」(Automaton)、「將把未來變成對當下的強制複製」的浮現,我們必須提出的問題是,今天爭奪邊界的鬥爭是否不會變成當下的殖民-帝國製圖學複製自身的關鍵方式?在關於人的自由的浪漫美學氛圍中,要是回到邊界,我們一定會贏得或失去的,又會是什麼?在之前的殖民主義1.0版中,存在著關於中國人形象的辯證法,19世紀的「黃禍論」視之為在本質上不道德、無定型、不可理喻、被貪得無厭的權力意志所驅使的人群,在西方的幻想中則是儘管存在種種缺陷、但人類的本質已在其中比在其他任何地方都獲得更完整實現的地緣文化統一體,遺忘這一歷史先例,我們是否能承受其後果?換言之,人種學典型與人類主體的自由這二者的辯證性對立作為現代美學意識形態的特點——如西蒙·吉康迪(Simon Gikandi)在《奴役與趣味的文化》(Slavery and the Culture of Taste, 2011)中寫到的那樣,是一種銘刻在奴隸制擦寫帳本中的意識形態——如今已被悖論式地致力於保衛自由的邊界增殖所取代,忽略這一替代,我們能否承擔其後果?

如果香港的運動具有全球重要性,其價值並不在於,就它既能啟動現代美學意識形態、又能啟動我們對白人落居殖民主義「為自由而戰」的信念而言是個具有優先性的地點,而毋寧說是因為,它是以比當下任何其他鬥爭都更明確而且是以相當成問題的方式,圍繞著劃界實踐的危機被喚起的。一個人捍衛自由,卻並不理解居間仲介該立場或關聯式結構的那些劃界實踐,已經是回歸邊界的欲望的確鑿跡象,如果還不是為了它們的增殖的話。通過追求一種本質上具有人種優越感(speciestic)的「自由」,這種欲望可能只會辯證式地通向那樣一個未來,日益軍事化的自動機隱現在地平線上,把我們封鎖進資本主義社會關係的再生產所必需的那些圈封的國家或區域,遭受前所未有的奴役。

發佈日期:2020/02/05