冷戰風雲下的客家人運動

◎鍾喬

【編按】今年是「台灣客家運動30年」。回想1988年,解嚴後一年,以「還我母語」為訴求的客家社會運動,如何經由語言權益的爭取,轉入1950年代白色恐怖的現場,又如何連結於1989年台灣第一場罷工——遠化罷工的現場。當年,在陳映真先生的帶領下,鍾喬於《人間雜誌》擔任主編時,呈現了上述兩個事件於「台灣客家」的主軸上,這又將如何與今年「差事劇團」即將呈現的一齣戲:【范天寒與他的弟兄們】產生關聯?客家記憶共同體中,那些農民革命者的幽靈,是如何如水流般的歷史圖像,逐一拚連於當下社會中?最引人深思的將是,1950年代的農民革命者,如何遇上1980年代末期的工運人士?客家現身,在工農運動的歷史中。又如何以半虛構的戲劇表現,在當下顯影呢?冷戰風雲下的客家人運動,從報導現場延伸為戲劇表現,跨越30年時間……。激越的革命與抗爭歷史,如何從壓抑的地底,重新出土而再次現身!感謝作者供稿。

1.

1988年,解嚴後一年。在社會普遍期待更符合民主生活的殷盼下,國父紀念館廣場前,出現大隊的遊行陣容,喊出了「還我母語」的響亮口號,人潮洶湧中,前導車上的一幅巨型看板,令人永遠難忘…,戴著口罩的孫中山先生,藉此抗議仍然在民間社會沿用的「廣電惡法」,這便是日後掀起台灣客家族群認同的〈客家人運動〉。時間匆匆…三十年過去。當年,曾經參與運動甚深的美濃客家女性鍾秀梅,在母語運動獲致可見的變革,並且早已成立「客家電視台」的今天,進一步深度提出:「客家人在台灣社會,所以一直成為一個『隱形的族群』,有它深遠的,歷史、社會、文化……等等結構性的原因。客家人的噤默、隱形,是血腥鎮壓以後的沉默,而非奴顏卑膝馴服。」

這樣的結構性史觀的提出,有其重大且深遠的意義。讓我們免於在表面性的族群融合被提出解決後,失去進一步「從歷史看見未來」的穿透性視線。『隱形的族群』的提出,其實是有針對性的說法,而且,不單單只是從所謂表面上的族群融合來看問題。這裡的提法,涵蓋一種處於弱勢族群的自我發現、抗爭、連結的過程,進一步將之及於歷史發展過程中,晚進的族群位階思考,以新住民為例,便是最佳的反思對象!

上個世紀的90年代初期,鍾秀梅、鍾永豐、李允斐等客家青年,在歷經1980年代台灣社會劇烈胎動,側身於各地的工農運動後,決定返回美濃家鄉,重建以客家原鄉為精神基礎的社會文化運動。首先出發的,便是保護黃蝶翠谷母樹林的「美濃反水庫運動」。在這項保鄉衛土運動延伸下,以夏曉鵑為動力核心,兼及新住民南洋姊妹的「培力工作,且進一步形成日後以〈交工樂隊〉〈林生祥樂隊〉為核心的的客家歌曲創新,直至當今蔚為整體音樂市場上,一支堪稱異軍突起的文化隊伍,其實,有其歷經客家運動30年後,見證文化作為一種大眾改造事業的腳蹤!

時間回返當年,在解嚴過後的台灣社會,對於中產階級的民主改革殷切期盼下,歷經黨外而組黨的新興政治勢力,恰以一種夾帶福佬沙文主義的優越感,出現在以批判國民黨為角力核心的社會光譜中,並贏得多數剛從戒嚴體制釋放出來的選民的支持。然則,客家運動的興起,在這樣的政治經濟環境下,對比了一件關鍵性的事實。即是,在競逐的戰後台灣資本社會中,重新召喚仍然具存於鄉民社會中,相關於:(1)農業宗族體系中,以勞動交換為前提的互助共同體,也就是「交工勞動」的精神所在。(2)早期移民世代的「軍事——拓墾共同體」的內聚力量。

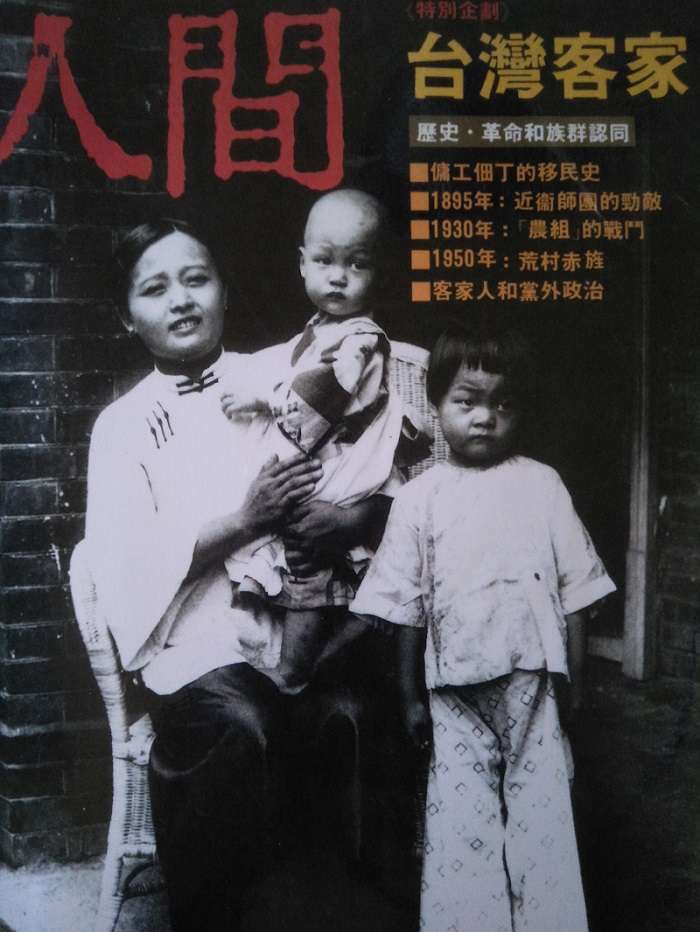

在這方面,於客家運動發生隔年的1989年出刊的《人間雜誌——台灣客家專輯》中,做了相當有份量的書寫、分析與現場報導。其中就「軍事——拓墾共同體的鋪陳上,針對性地提出「義民」的問題。眾所周知,「義民廟既是客家重要的祭典空間,且在客家信仰上有著突出的代表性;卻也在當時聲稱民主改革的浪潮上,被福佬沙文主義拿來做「客家」一向與政權靠攏的文章。回想當年,我在《人間雜誌》的攝影記者李文吉,在六堆一帶進行深度報導時,對於撲面而來的種種客家汙衊,雖深知其為解嚴後遺症的一個環節,即一切只以打倒國民黨威權體制,樹立福佬愛台灣旗幟為唯一口號;但,在戰後親美式選舉民主瀰漫島嶼的1980年代末期,這種傳言幾乎成為街頭巷尾的一致共識,當然,也在民主傲慢下,讓福佬沙文對客家歧視,產生了分化的效應。

然而,也就在我們對客家耆老的訪談中,發生在康熙年間的閩南朱一貴抗清事件,成為進一步釐清問題的核心。事情原委是這樣的:朱一貴原本與六堆客籍團練民兵領袖杜君英共舉抗清旗幟。後來,朱一貴為爭霸,深懼杜君英奪權,形成水火不容的閩客械鬥,逼走杜君英的客籍團練步伍。導致杜氏在六堆以原鄉「軍事——拓墾」共同體為基礎精神,建構愛鄉護土的軍事防線。豈料,朱一貴見其勢力強大,引為近慮,發兵攻擊,杜氏團練在軍力不敵對方的狀態下,運用擁「清」抗「賊」的戰略以自保並護衛鄉土,獲朝廷頒贈義民匾額,以廟祭祀。這便是「義民廟」形成當中,一個非常典型的由來!

客家運動三十年回顧的當下,《人間雜誌——台灣客家專輯》提出早期移民史上閩客械鬥,既有「分類」的事實,更有因著爭取水源與土地權益以利農耕,所導致的階級位差的殘酷本質。客家移民來台拓墾,以傭工佃丁為多數,因著本身階級弱勢,需在閩南叛軍與朝廷勢力的夾縫間生存。這樣來看,便恰恰看出杜君英及其步伍,如何在族群的保衛戰中,作為客系農民革命的典範了!

「燕翼貽謀」一句既優雅卻無比古典的文言古文。源於〔詩經 大雅〕篇。用白話來理解,指的是周武王既能以燕之翼安撫其子,並謀福於其孫輩。這句詩經的詩句,用來形容傳統客家重視傳承,當真恰當無比,且具經典意味。最近,因走訪美濃鍾氏家祠,比對父親早在半個世紀前,在鍾家古厝抄寫族譜的家族舊事,特別對祠堂前高掛在樑上,寫著「燕翼貽謀」四個字的這幅匾額,再次留下深刻印象。

在封建社會的年代,傳承無異傳宗接代,綿裡藏著的是父權意識的針,自然不值提論,遑論效仿。然則,在一般客家民間習俗中,傳承就進步的角度來看,也在展現一個個貧困的佃農社群或家族,如何透過勞動互助的交工合作,既自外於農村以外的商品市場,且自內於獨立自主的農業經濟。很多時候,客家是在這樣的農業共同體中,體現出如何在丘陵貧困山間田裡,既與原住民械鬥,又與閩南地主周旋的困頓處境!

1949—52年間,發生於桃竹苗一代的新民主主義地下黨運動,便也在客家農村與貧困農民間,發揮著令人側目的高度互助合作的精神。當追捕的警特來到山村時,農民通常以沒見到任何人影,來掩護地下黨走路(客語:逃亡)人;當地下黨人前來避特務耳目時,則農民在山寮或藏糧的山洞中,提供隱蔽與保護。回首在《人間雜誌——台灣客家專輯》中,我因著映真先生的介紹,在政治受難者互助會中,識得一位家住桃園山洽水山區的梁雲漢先生。當年,他已從白色恐怖的政治牢房中出獄約莫30年之久了!

深深記得,我在梁先生的客家夥房進行採訪時,時雖解嚴超過一年之久,對於相關地下黨人的左翼革命事業,仍佈滿情治單位的密探偵蒐,以至於梁先生在備感壓力下,接受了我的訪談,並希望以更改名姓來發表。也就是因為這樣,是以「范天寒與他的弟兄們」公開於當期的《人間雜誌》上。猶記得,訪談恰逢夏日酷暑,夥房外盡是滿山青綠的茶葉,一則客家農民酷烈的囚禁與殺戮的史頁,就在這茶山的蓊鬱中,迫切地與我們謀了面!當梁先生憶及他雙雙被槍決的大哥與侄兒時,淚水從他莊稼人懭悍的臉頰上,無聲地淌了下來!我抬頭時,恰也望見掛在古厝灰牆上,兩禎放大後裱在框裡的黑白照片。左邊是年輕英挺模樣的姪子,頭戴一頂日帝時期高材生的三線帽;右邊則是身著中山裝、一臉左翼知識份子風格的大哥。

1953年初夏,梁雲漢一家農民因捲進地下黨人張興案,偵結結束,共侏連26人!其中一半的青壯佃農13人,分別判刑10至15年不等徒刑。另外13人,則以「意圖以非法之方法顛覆政府」罪名,判決死刑。其中兩位便是梁先生的兄長與侄兒!從這樣的出發點,引發我們深思,在歷史的時空中,客籍佃丁傭工其實備受移民時代,因搶奪土地及水資源,所導致閩、客、原住民之間的種種矛盾與衝突,並種下客籍農民與當年的左翼知識分子,在土地改革的歷史轉型期中,投入地下黨革命,意圖改造農民生存處境的一段歷史。這歷史雖說僅僅有不到四年間,即慘遭當年冷戰對峙年代下的反共肅殺,而被迫以刑殺等違背人權的殘酷手段,形成白色恐怖的悲劇。當今回顧,因其被全面掩蓋的原因,尤顯孤絕中的意涵。

以此,回顧客家運動30年的軌跡,是有那麼一些與主流客家史觀中,聲稱客家多麼隱忍、又多麼能在隱忍中步上官商場的輝煌騰達之路,顯現著相抗衡的觀點。穿透些看,這也不過就是與精英保持距離的出發點吧!

2.

時間是一條時而波瀾洶湧、時而寂靜無聲的長河。回憶30年前,因著一場紀實採訪,去到客家工農運動的現場;30年後,再次前往現場,卻是為了一齣改編自當年訪談的戲碼。戲劇表現與客家共同記憶的關係,如何與紀實書寫產生有機性的關聯,當真令人玩味!

1988年,因著一場語言主體性的倡議,「客家運動」在戒嚴剛剛解除的頭一年,蔚為一時風潮,在當年風起雲湧的社會運動浪潮間,持續受到關注。語言的流失,對於相對弱勢的族群而言,是一件顯而易見且茲事體大的問題。因為,它關係著人與人之間親近感的消失,以及不易區辨的族群共同體象徵,這在台灣移民歷史中,屢有所聞。舉例而言,雖然,平埔族的消失與客家福佬化的歷史,不能放在同一平台上相提並論;但,語言一旦消亡,便再也難以復甦族群的文化情境,這卻是相通的困境。然則,話說回頭,語言的復甦就能帶動文化的前進或復甦嗎?恐也不其然。特別在客家族群主體性的追尋上,我們往往看到,語言的推廣與運用,最後變得非常形式或具備更多公關的性質。以客語或原住民語,用來在高鐵或捷運的廣播上達成溝通的功效,自不待言;若說要藉此達成族群尊重的功能,只能讓人感到不自在的做作。像是說,「該說的,都讓你們說了!可別再鬧族群歧視的問題……」,可重點在於,這樣的語言形式平等,恰恰是選票式民主最常出現的狀況:用選票來換取你永遠不夠充分理解的結構性問題。而結構問題的缺席,所導致的風險,讓我們主動(或者被動)地自我遮蔽了:族群與族群之間或族群內部的階級位差問題。

這情境,表現在客家身分認同上的,一直是在精英式民主的規範下,讓記憶共同體的軸線,從水平軸的對等中讓位給精英階級的經濟與政治優勢。這時,被遮蔽的客家記憶共同體,便形成被稱作「隱形族群」的具體因素。族群為何隱形?又為何被隱形?就客家歷史與生活的現實而言,人與土地的生產關係所形塑出來的工農社會構造,既是牢固的事實,卻又因涉及一場地下黨人的左翼革命撲殺,必須在現實中被消音。便也形成一直在客家記憶中,深入血脈的工農階級意識,被迫「轉向」為客家人本就有「硬頸」的習性,且看在族群優勢的福佬人眼底,恰有低下勞動者勤奮的性格。這表相正面的修辭,骨子裡,恰在遮蔽客家人,在特定社會歷史條件下,一慣存在的反叛精神。

這樣的思索,催促我重新走回了30年前踩訪過的客家現場。那時,在《人間雜誌——台灣客家專輯》的報導現場,我創造了一個人物——范天寒。這顯得有些不太尋常,因為通常報導的特質就是非虛構,創造了一個人物,不就像小說一樣,虛構了一個人物了嗎?其實非然,而是在當年的政治環境下,表面上社會雖已解嚴,冷戰風雲瀰天蓋地的低壓氛圍下,左翼行動所帶來的文化書寫,仍是一片風聲鶴唳。為免受訪者再次遭受殃災,我於是幫本名梁雲漢的地下黨人,取了一個稱作范天寒的名子。好似也在心底複誦著,他是從那寒冷的整肅天空下,亡命活存下來的受難者!30年時間過去,梁雲漢先生已於兩年前過世,然則,范天寒在光與影的交錯中,從暗幽處折射而出的,卻是不曾死滅的客家地下黨人蹤跡,只不過愈來愈不為現實所照見!在重返現場時,我與劇團的夥伴們,見到了梁先生的侄兒——年已屆70歲的梁維斗先生!先是在梁家重新整建的樓亭客家伙房間,他談著諸多過往的家族傷痛;而後,並在已然僅剩斷壁殘垣的一條山路上,回憶著超過半個世紀前,發生在這山凹子裡的清鄉事件。「坐著一列長長的、像是失去動力的火車,我手捧著哥哥的骨灰盒,」回憶著往事,他壓抑著痛苦地說著:「父親的那一盒骨灰,由大姊捧在懷裡,我們接回了被槍決的、至親的家人!」。

從1950至1954年間,酷烈的地下黨人獵殺行動,在桃竹苗的紅色客家庄一帶山區,沿著佃農與燒炭工人的生存足跡,全面地展開,波及的人數在三萬人以上。但是,像梁雲漢一家與周遭兩個家族的撲殺,堪稱與當年的鹿窟清鄉,幾乎一致,驚恐之餘不禁令人感到怖慄!記得當年到訪,梁雲漢一介素樸農民的談吐,讓我至今留下深刻印象。他問了與我前去訪談的伙伴好幾次,怎麼看客家與當年他們展開地下黨運動的關係!「一家的男人都被抓光了,我的兄長與姪兒雙雙被槍決,就留下母親帶著姊妹們,繼續撐持農事。」他以耕作人慣有的曠悍客語,繼續說著,「沒人敢踏進我們山凹子裡的客家庄…」。後來一次的訪談中,他談及對客家運動的關切,我於是用破舊的二手車,載著他一顆炙熱的心,前往山下的客家新埔小鎮,那裏恰是遠東化纖的罷工現場。

遠化罷工是客籍勞動者,歷經台灣二戰「冷戰——戒嚴——依賴發展」的經濟掛帥模式後,所展開的對於資本體制的反擊。「這道罷工線是工人共同畫出來的,代表著工會是爭取工人權益的核心。」罷工帶領者羅美文,當年在廠房前演說的發言,時隔多年仍難忘懷,「這是戒嚴統治下的第一場罷工……」。激動人心的種種記憶,固然與工人衝破戒嚴體制,展開弱勢者的爭權抗爭有關,更多的,也在客家運動剛敲響晨鐘之刻,客籍社會運動的本質,就恰恰並非涵蓋主流抗爭價值的菁英民主政治訴求,而是朝向社會底層的工人運動!記憶深刻的,當然是跟隨我前往現場的梁雲漢先生,他在工廠門口的罷工線旁,站了 一整個下午;後來帶著深思的心情,用客語和我說出類似這樣的話:「我們在五零年代展開的是農民革命,雖然終因歷史條件不足而失敗了,但留下的血跡,或許就在這裡灌溉了罷工的秧苗……」。

不知道為什麼,從〈范天寒的故事〉到〈遠化罷工〉,總會讓我想起希臘導演安哲羅普洛斯的電影《永遠的一天》。電影中的主角——詩人,在街頭孤獨地行走,搭上公車,遇見從艱困記憶的門縫中,存留下來的左翼前輩詩人的魂影,前來與他論詩,談的恰是某一種弱勢語言,在強勢族群逼壓下,被迫從日常中消失;當他搭上前行的公車,遠遠傳來學生運動的聲浪。而在下一站上來的是,剛從街角闖進車廂來,手舉紅色抗爭旗子的俊逸青年學生,臉上溢滿著一股清純的奮進……。這電影中的兩個場景,前者與客家運動真有因雷同而得以比喻之處…至於後者,則讓我們想起,當前隱形於網路社會中的客家青年。至於,他們的手中有沒抗爭旗子,當真就不得而知了!

3.

上個世紀80年代末,解嚴前台灣社會爭取政治民主、社會平等、環境正義、性別認同、族群權益、階級利益……各領域的民間力量蜂擁而起。1988年12月28日,「我是客家人;我說客家話-客家還我母語運動」是這個波瀾壯闊的社會運動中的一環。本企劃案,在2018年推出。除了紀念客家運動30年外,也以客家作為當代族群融合的表,透過劇場表現呈現「來者是客」在「主」V.S.「客」的相互對待關係中,所遇上的生動歷史與當代的故事。稱作:【范天寒與他的弟兄們】演出計畫。

2015年,「差事劇團」曾以客家環境劇場〔回到里山〕一劇連結美濃客家,將環境保護與客家身土不二的精神,帶至日本《大地藝術祭》並得到國際知名策展人北川富朗的大力回响。而後,〔回到里山〕並再以〔尋 里山〕之名 於 台中國家歌劇院、埔里紙教堂 高雄衛武營等地 演出,受到普遍熱烈的回應。特別是在還回原鄉 美濃演出時,曾受到鄉親的熱烈回響。這樣的客家敘事劇場,運用歌隊的方式,連結歷史場景。主要連結〔回到里山〕的演出精神。將日本《大地藝術祭》以在地場景SITE SPECIFIC作為展演的空間的延伸,帶入整體表演的特色。以連結庶民背景的客家農民革命歷史,將經濟發展條件下的台灣客家,如何以先民血汗為生命歷練,在自己的土地上述說工人罷工的故事。這個故事緊密結合客家運動30年的歷史經驗,以創作者回溯當年參與客家運動,並編寫《人間雜誌——台灣客家專輯》的田野經驗,經改編後寫成的劇本,作為演出的藍圖。

劇中將以劇場方式,呈現客家「還我母語運動」的章節,藉此帶出重要說書人——攝影工作者卡巴,如何以80年代剛開始出現的紀錄攝影為關鍵點,連結1950年代客家地下黨人革命歷史,並在田野追索中,找尋到桃園三夾水(客語:三條河流之意)的范天寒一家十幾二十口人,因案涉入當年地下黨人的遭遇。

【范天寒和他的弟兄們】內容並涉及,面對往後歷史虛無化的無記憶世代,一個影像紀錄者的反思!台灣從解嚴到民主化發展的過程當中,實質上,客家人取得社會、文化、經濟上自主尊嚴的地位;然而,底層的客家歷史與社會,如何尋找翻身的機會,以及過程中遭遇的困境,卻未曾被深入發掘,「隱形的族群」所指當為此重點,這形成戲劇探討的生動主題!這「隱形的族群」——客家,得以從客家移民年代的一首詩——《渡台悲歌》來作展開。其中最開頭便寫道:

勸君切莫過台灣,台灣恰似鬼門關,千個人去沒人轉,台灣所在滅人山。

客頭說道台灣好,賺銀如水一般了,口似花娘嘴一般,親朋不可信其言。

《渡台悲歌》是由匿名的民間詩人,以客家山歌編出來的敘事歌謠,如實反映當時客家百姓的心聲,是客家移民史詩,描述客家人偷渡來台之後的艱困生活。此歌爲客家民間學人黃榮洛於1986年在新竹地區發現,爲11張的手抄本,一部分破損。抄本只有歌詞,沒有歌譜的記載,雖名爲「歌」,但已沒有人唱,也不知如何唱。持有人爲曾吉造,當年經營民藝品的買賣時買進,在竹東地區,或關西、新埔等地購得。編制者或傳述者可能是來自廣東省饒平縣的客家移民,並據考證,本詩得以用饒平客家話將歌謠傳唱出來。

歌中描述客家人誤信帶他們來台的仲介-〔客頭〕,從原鄉克服萬難,輾轉偷渡來台,卻很難找到工作,而找到工作當上傭工後,又受到僱主的剝削、苛刻對待,生活極爲艱辛。回顧史實,細究其創作目的,可能是爲了留下客家族群渡台移民辛酸史,或是爲了客家三腳採茶戲的劇本而作。

【范天寒和他的弟兄們】在《渡台悲歌》中找到史詩劇場的敘事方式,經過劇場創意後,形成演出計畫,基於對客家庶民記憶的追朔,不致流於只是形式的追憶,又或歷史的緬懷;非常關鍵的,以當代的思考,重新面對一個演出藍本的種種面向。對比歷史時空下,客家地下黨人困頓的状態與遭遇,賦予較為純粹的劇場與歷史的美學關聯。這樣的對比,既是跨越時空的穿梭,也是將歷史與當下進行對照的發展;因而是一種流動的客籍歷史,在時間長河下的交錯,稱之為流動中的悲歌。

《渡台悲歌》是一首客家半知識份子半農工階級詩人寫的史詩,長達353行。1970 年代初出土時,曾在客家社會中引發很大的關注。很多研究者或田野人士紛紛引用這詩中的意象,來書寫或詮釋客家移民的困苦情境。在1989年1月份出版的《人間雜誌》中,總編輯陳映真先生在註解這首史詩時,便寫下了這樣的文句。他說:

這種士大夫知識份子的自覺,使他(只寫此詩的匿名詩人)尤其無法忍受當年來台客系移民遭到層層剝削、和極端嚴苛貧困的生活。

因而,我們在《渡台悲歌》這首詩中,讀到的大抵皆是客籍移民如何受到「客頭」(即當時的人力掮客)剝奪其生活的種種悲慘情況!甚而引發詩人在詩的起頭便寫出:「勸君切莫過台灣/台灣恰是鬼門關/千個人去無人轉/知生知死都是難」的詩行。

這樣的出發點,引發我們深思,在歷史的時空中,客籍佃丁傭工其實備受移民時代,因搶奪土地及水資源,所導致閩、客、原住民 之間的種種矛盾與衝突,並種下客籍農民與當年的左翼知識分子,在土地改革的歷史轉型期中,投入地下黨革命,意圖改造農民生存處境的一段歷史。這歷史雖說僅僅有不到四年間,即慘遭當年冷戰對峙年代下的反共肅殺,而被迫以刑殺等違背人權的殘酷手段,形成白色恐怖的悲劇。當今回顧,因其被全面掩蓋的原因,尤顯孤絕中的意涵。

當然,就當下的時空下,我們更能因而能深思,就即便是歷經戰後經濟發展與政治解嚴至今,台灣族群之間的相互尊重與認識,也是歷經民間進步智力艱辛對話,才達成的可貴成果,這是將客家運動30年迴響,改編為現代劇場表現的主要契機與思維。

從《渡台悲歌》詩中的歷史意象或內容為出發點,援引當代的內涵於其中,跨接於歷史時空的連結,得以從原本詩中提及的客籍移民艱困出發,連結到1950 年代白色恐怖時期,客家農民參與當時地下黨運動,導致最終埋屍六張犁亂葬崗的歷史事件。這裡呈現的是:客家農民如何在艱苦年代中,潛入地下並陷入被囚禁殺戮後,重新追尋生命價值再現的過程。也是在這樣的環節中,透過情境的鋪陳,將客家庶民生活中的環境,透過暗夜中的螢火蟲意象,表達客家環境的現實與幻境!

從這樣的史詩所象徵的意涵出發,我們回返1930年代德裔劇作家布萊希特(B. Brecht)開展《史詩劇場》的情境中。在此,強調的,倒不是《渡台悲歌》這首史詩本身;而是透過這首詩的情境,來對比種種《史詩劇場》的「間離效果。以《渡台悲歌》詩中的一種情境,表現客家族群在流動狀態下,所創造出來的生命情感。《史詩劇場》雖是老生常談,但運用每一章節、自成獨立篇章的劇作方法,達成觀眾對戰爭本身的反思,從歷史諷諭當代,既是布氏形成他「間離效果」的做法;也形成,當下如何反思1950年代客家農民子弟生活樣貌的轉折。如此,戲劇將不再是歷史或被壓殺的集體記憶的回顧而已;而是提出當下視角,面對人如何在客家理想精神的召喚下,曾經無縫接軌的與時代或社會改造相連結的追問!

歷史的召喚直逼著而來。那麼當代呢?我們還存有多少客家理想精神的色彩?又或者說,客家精神如何在當代面對其功能性的毀壞。這是我們需要面對的情境。

發佈日期:2018/09/01

延伸閱讀: