女性主義的性論述

◎丁乃非

【編按】本文為中央大學性/別研究室丁乃非教授在2017年第八期「性社會學理論與實踐」研討班上的主題發言。作者分析了美國八十年代性戰役的辯論中,以倡議反色情的麥金農所代表的法理女性主義,如何藉著打造「性別唯性(宰制與暴力)」解釋與唯生理女性性別的權利為社會進步的代表,延著冷戰體制與新自由主義的歷史終結意識型態,向第三世界知識分子與國際機構向第三世界傳播,在世界各地構成了相當主導性的性別規訓機制,壓迫了邊緣與性少數的主體,這也是台灣國家女性主義論述與意識型態的歷史基礎。在#MeToo運動風潮之下,一方面世界各地不少女性受到鼓舞,走出來揭露過去面對的性騷擾與性暴力,但是同時也帶來了對人際互動與性的言論更風聲鶴唳的管控監視效應,本文對於美國女性主義運動的反思與其在世界的政治效應,讓讀者可以批判性地思考女性主義運動。本文感謝作者授權,本文轉載自2018-04-03性研究ing微信公眾號:丁乃非,「女性主義的性論述」,第八期「性社會學理論與實踐」研討班主題發言,2017年6月28日-7月5日,中國哈爾濱。

非常感謝黃老師以及這次會議整個工作團隊給我這個機會來這分享。接著昨天甯老師(甯應斌)、何老師(何春蕤)對於自身知識和行動的歷史整理,我想自我反思地重新再訪1980年代留學時期的美國情境。當時女性主義正在初步的學院制度化,將婦女與同性戀運動果實植入學院,作為知識的批判與積累,也從婦女研究、女男同性戀研究轉進1990年代的性別研究和酷兒研究。2000年左右,英美學術界的新冷戰研究與左翼歷史與社會學女性主義學者,對於女性主義與新自由主義新世界秩序的合謀提出批判與反思。她們對於女性主義學院建制化的反思,意味深遠,其中「冷戰女性主義」一詞正來自這波女性主義的自我批判思潮。我今天就想化約地簡述這部分的資源,作為重新閱讀1970、1980年代四篇英美女性主義經典文章的知識脈絡。這四篇文章分別是:蓋爾.魯賓(Gayle Rubin)《女人交易——性的「政治經濟學」初探》(1975),安卓亞.芮曲(Adrienne Rich)《強制異性戀與女同性戀存在》(1980),凱瑟琳‧麥金農(Catharine MacKinnon)《女性主義、馬克思主義、方法與國家》(1982),蓋爾‧魯賓(Gayle Rubin)《關於性的思考:性政治學的激進筆記》(1984)。

以新冷戰研究與女性主義論述內部的自我批判作為閱讀脈絡,可以讓我們讀到美國1980年代國內女性主義陣營對於(女性的)性的政治與歷史意義的爭辯。這也就是所謂的「性戰役」(sex wars),卻早已蘊含冷戰的修辭策略與思想資源。女性主義修辭與思想語法的冷戰編碼、男女(生理)性別對立、嚴防內部敵人等等,四篇文章中有兩篇已埋下伏筆。魯賓兩篇文章以製度結構與在地歷史化,來試圖對話也對抗芮曲與麥金農兩篇以性別(生理)與個人(男性)導向的「性別唯性(宰制與暴力)」解釋。從歷史的角度來看當下性別佈局作為方法與政治,好像難以改變顯現為(生理、個人)父權稱霸的普遍現象,英美語法脈絡中的一支法理女性主義於是隨著國際媒體擴散全球,持續而簡化地推動反性剝削、反性工作。

一、冷戰女性主義一隅

全球女性主義兩千年前後的「反性工作」範式尤其可見於主要的英語國際媒體。從美國的CNN到英國的衛報Guardian(已經超越美國紐約時報成為網絡國際新聞第一名),她們(尤其前者)的記者與報導、文章,在性工作議題上呈現了杜絕性工作本身就是一種女性主義的勝利。這個範式的名稱是「北歐模式」,簡單的說,就是罰嫖不罰娼,以嚴懲、污名化性的買方,來杜絕所謂需求。北歐模式據說其發想是源自美國,後來席捲歐盟,掃向非洲,南美與印度因為有長期的左翼底層動員,因而比較困難,但最近性工作組織也開始動搖。

如果能夠揭露這個範式的部分(近期而非遠程)歷史來源與路徑,她的國家傾向與視框,她不全然自覺的發言位置,以及這個位置所鑲嵌的國家發展序列邏輯,那麼這樣是否可以讓我們在作為她的發言對象的時候不那麼字面地、去脈絡地理解接受,或許也就可以減輕、減少她作為範式的力道。以下我將初步彙整過去十幾年英美的冷戰研究以及女性主義研究在歷史、社會學、文化研究領域裡的新路徑。方法之一就是用這兩種論述對話來回答一個來自台灣的問題意識。

簡單地說,在英文體係自身內部,可以從兩方面來追溯全球女性主義的美國(國家)範式(視框)如何成為範式,以及它與美國戰後世界秩序斡旋與佈局間的關聯。

一條路徑是,用美國研究的跨國轉向(transnational turn)來將美國國內的文化事件與國際局勢和美國的外交經濟政策放在一起看。於是,黑人民權運動的興起,除了非裔美人的社會運動發展與分歧之外,當時國家的回應其實考量的也包括了她要如何面對蘇聯當時揭露美國民主自由美名的虛偽假面。相對於族裔政治的全面重新審視,女性主義的部分已經有些研究可以參考,這些研究讓我們在習以為常的英美女性主義普遍化效應中加入國家的(折射)視野,以便思考戰後冷戰期間女性團體的跨國愛國組織行動,和今天全球女性主義非政府組織的各種作為,其間有著怎樣的可能連續性。

第二條路徑是,參照美國國內自身邊緣化的左翼女性主義對於國內女性主義發展的批判。這些人座落在歷史、社會學、人類學系內,做的卻是中國研究、東歐研究、工黨澳洲的國家女性主義等。她們的研究對象和她們自身的政治,讓她們思考美國國內女性主義流派的時候多了一個視角(也可看做對於美國黑人理論家說的雙重意識的知識實踐)。研究社會主義中國和東歐、工黨澳洲,以及晚近的改變,讓她們特別敏銳於新自由主義美國國內主流女性主義的盲點。

把這兩種研究視野放在一起閱讀,讓我開始進一步脈絡化地理解美國國內所謂的性戰役(1982),以及性戰役在國內以致於遠走國際(1990後全球的反性奴役陣營、範式)的理路。釐清這個部分,才得以理解全球反性工作邏輯的歷史偶然,而凸顯這個偶然性,或許可以攪擾她必然的水到渠成。

二、女性主義新冷戰研究

新的冷戰歷史研究,部分重新閱讀了美國境內的進步運動和說法如何參與了美國國家對外的反共佈局和遊說工作。從這個角度來看,黑人民運和婦女運動都是對抗蘇聯以及社會主義的重要文化戰略。

當蘇聯指責美帝如何欺壓境內美國有色人種,美國就以其如何容忍境內的各種社會運動、又修法保障少數民族的權益來回應。美國過去的女性主義歷史故事和觀點,在描述第一波和第二波女性主義的時候多半跳過冷戰期間,因為這個時期即便有婦女組織,其團體的性質和作為也不符合與國家抗爭對峙的所謂民間自發的「女性主義」。於是,新冷戰研究很重要的一部著作推翻了這個主流的歷史敘事,詳細記錄戰後起作用的美國婦女活動和團體是如何自發性地也因此(對國家)更有用處地在戰敗國家如德國和日本進行了各種以婦女為對象和主體的活動。這些婦女活動家和她們發起的跨國團體起了很重要的作用:她們個人自發地輸出了美國的自由民主結社的概念,並在戰敗社會中以性別來區分或分化人等。女性因為同樣是母親,又處在被普遍化的父權的家與國(此語法為八零年代文化女性主義的前身),多不是敵人,而是受害者。因此,以女性為對象的結社,因其受害性質,反而特別體現「自主意願」,不是敵人,是潛在的朋友。

英國歷史學者拉非耳(Helen Laville)的研究爬梳了美國婦女組織和活動從1950到1970年代的轉變,追踪了某些婦女和團體如何成為美國國家的末梢神經,甚至冷戰鬥士,傳導著反共的自主思惟情緒。她的歷史分析使美國冷戰期間的婦女團體和國家之間的複雜關係得以顯現,同時也在知識的、歷史敘事和歷史觀的層次上,讓過去的婦女組織歷史故事中那些看不見的國家框架得以顯現。這是很重要的。這一批新的冷戰學者將美國境內的事物放在國際的或是跨國的歷史框架裡來解釋,說了更複雜的故事,指出美國境內的國家進步——與境外的反共以及民主文化佈道— —是相關聯的,互為工具的。

日本學者Lisa Yoneyama的一篇論文啟用了「冷戰女性主義」一詞,指涉美國媒體戰後如何對國內報導在日本的軍事接受行徑,將其合理化也美化成為對於普遍受害的日本婦女的解放(也是美國化)。這些報導構成了一種對內的自我褒揚,遮蔽也合理化了特例的、不是種族血緣或歷史傳統而是國家(政治經濟)制度和結社的文化優越(英美,或英語,資本主義)。在這個世紀初期,這種媒體的語法論述又出現了,對象則是中東地區,區分的是受害的婦女以及需要美國介入改造的國和家,和沒有經歷美式現代化重組的(unreconstructed)男性。冷戰女性主義的語法回鍋,在跨國的英文媒體中尤其聽得到她們的敘事邏輯,也就是以國際報導之名,暗藏了特定國家利害之實。不自覺的假定特定國家利害的知覺框架,其實也就複製了一種以特定國家為單位的知識邏輯。這裡的特定國家,美國,又文化地自許為特例、例外(exception)。

美國的例外屬性,是文學文化研究問題化的重點項目。非洲學者Mahmood Mamdani曾分析了美國的自我定位和描述,指出它主要以和歐陸的舊(帝)國家文化區別,自命為新世界的秩序領航員,開創獨一無二的新國家。這個新白人種族化卻又號稱多元的國家,是建立在土地的掠奪和奴隸的剝削之上,使得美國印第安與非裔兩個人種至今結構性地難以翻身。冷戰期間,美國國內允諾部分黑人民權改革,對外又以婦女進行人權外交,以性別新道德治理降國,如德國、日本,確立了戰後全球新秩序中的政治經濟文化霸權地位。

三、美國女性主義自我批判

美國女性主義主要的學院兼運動關切雜誌(Signs)在2000年間組織了一批回看婦女運動和女性主義論述的文稿。研究中國女性主義的左翼歷史學者Tani Barlow對於美國女性主義教室裡的教案提出了反省和批評。她的說法,和研究澳洲國家女性主義的Hesther Eisenstein不謀而合。後者晚近出版了一本反思女性主義如何著了全球資本主義的迷,以女性賦權的言語邏輯服務國際資本擴張。她們異口同聲,美國教室裡的女性主義課程和教材讓少數族裔和新移民女性更能適應、加入美國社會日益尖銳兩極的種族化的階級競爭。女性主義課程竟淪為新移民新自由主義多元競爭文化的入門。女性主義,在美國的教室裡,批判力道銳減,主流化趨勢強健。

這裡的女性主義,已然簡化成為一種所謂的「文化女性主義」。亦即,父權全球橫行,但某些地區和國家尤其頑強,恰巧這些地區國家往往是美國最不肯認的地方,例如中東、蘇聯、中國、北韓。也可說,對美國而言,這些地區仍敵友不明。不意外的,這些地區的婦女在大眾媒體中特別容易被想像也描述為受害,需要協助。

提出這樣的分析批評的兩位學者,一位是研究中國婦女運動和女性主義思想,另一位則是研究澳洲工黨和女性主義合作下的國家女性主義。和她們反思相近的,還有研究中歐解體後不同的新獨立國家內部湧入的跨國非政府組織熱心和熱錢,如何和舊的國家婦女權力論述的競爭結合。這些美國內部的批判學者因為其研究對象而對美國內部女性主義走向的不自覺國家(民族主義)框架特別敏銳。她們呼應的是早在1960年代已經出現的黑人及其他各色人種,所謂有色女人對於主流白人女性主義反帝、反殖民的批判。

四、性冷戰

文化女性主義為何?文化女性主義以生理判定性別(邏輯推演下近似種族主義化的性別論,男女不同種類),強調性別優先(對抗父權稱霸),喜歡談論二元性別差異(男女文化大不同),反對色情暴力(男性霸權之徵兆與物質基礎),甚而將兩者與男人之性等同。她的語彙邏輯部分源自美國1970、1980年代社會主義女性主義、激進女性主義、女同性戀女性主義等大小不同團體之間之外的劇烈紛爭,決裂點之一則為性戰役。

1982年,紐約哥倫比亞大學舉辦了第一次女人的性政治會議:「愉悅與危險」。這個會議被部分反色情的女性主義小團體高調抗議,以致差點不能舉辦,手冊遭校方沒收,校方輿論竟然以冷戰的敵人態勢對待和處理其中的組織者。會議中部分主要的發表人往後20年都難以在學院找到和婦女研究相關的工作。其中一位說她的處境簡直像是核廢料,人人避之。反色情的小團體後來轉進修法路線,結合法律學者訂定反色情、反性騷擾的法律:1983年在Minneapolis,麥金農與朵金,企圖讓女性可以訴諸法律途徑獲取色情傷害之賠償,認為色情就是對於婦女的製度性傷害的一個環節。自此,激進的反色情女性主義與美國右派開始結合與合作,主打修法路線。往後,在學術與學院的思想戰役上,麥金農等並沒有取得上風,性戰役雖然致使主要的參與者成為核廢料般的危險人物,但是在學界,性的論述從此在男女同志研究以及酷兒研究的範疇里外擴散延續。

那次會議,蓋爾魯賓首度發表了她的Thinking Sex一文,介紹了福柯的性史對於同性戀的歷史觀點。此論文常被看成酷兒研究的濫觴,批判了以異性戀之女性為主體的性分析與政治。

2015年,麥金農訪台,她以美國首席婦女運動法律學者身分展開系列講座,台灣的人權、女權學者和律師都應邀回應對話。我去聽了兩場,後來收到印度朋友的信,說麥金農幾年前也曾訪問印度,被印度的女性法律學者還有當地的性工作公會與運動者當面質問。尤其後者,娼影隨行,很像1997年的台北公娼之運動行動。在台灣,台大的演講廳,大家很禮貌,只有SM團體成員問了尖銳的問題,讓她或許不舒服了一下。

怎麼理解台灣對於麥金農跨國(國際)法理的反性騷擾、性工作女性主義的禮遇接納?我認為有冷戰女性主義情感結構扮演了重要角色。

新冷戰研究彰顯了女性主義個人和團體不自覺的國家(國族)主義框架。這個框架讓她們不全然自覺地工具化了來自美國的優勢與優越,尤其在跨國組織和聯合國的關係上。多數女性主義者雖然「無國界」,但並非「不國家」。跨國的操作與聯繫很難不遵循、利用既有的國際秩序之國家序列。唯有跨越並清楚對抗冷戰敘事邏輯的少數個人與團體會以不同的國際視角行事,因此也就更彰顯冷戰作為情感結構,源自冷戰時期的敵我情感政治之隔膜。這也是性冷戰何以從美國國內一隅,延長戰線到這個世紀的亞洲。麥金農在美國的文化與學術界不盡得意,卻可以在美、加法界、歐盟、東歐、非洲和亞洲跨國非政府組織遊走,倡議反性工作的北歐模式(在台灣時她提及這是她當初幫忙打造的,只可惜在美國沒有成為國家政策)。

美國1980年代的性戰役是女性主義理論陣營專業化也是分裂的時刻。

分裂可由四篇上個世紀1970、1980年代的文章一起讀,好釐清各自的不同思維與政治,而這四篇文章也大致開啟了三種逐漸專業化的帶有女性主義思維的全球女性主義學術政治路線:魯賓與芮曲─婦女研究(相對於後起的性別研究),麥金農─法理女性主義(相對於稍後的批判法學與民族志法學),魯賓─酷兒研究(相對於之前與婦女研究同時期的男、女同性戀研究)。

四篇文章都是運動戰略文字,在美國1980年初期也是運動漸漸轉進學院的時刻。她們為文的宏大企圖部分來自當時面對運動群眾的策略:如何提出問題與方法,能集結並解除女性的「普遍」困境。於是各自竭盡思想與經驗資源來界定性別與性,思索女性受壓迫的困境究竟怎麼解釋,如何突破。

魯賓 1975年的這篇經典文章題目就是《交易女性》。交易女性,意味著女性自古至今大多數地方是男性優位之政治經濟組織(而非個別男人也未必父權)之間的交易物(不一定商品),以婚姻制度為首要市場,其餘是連帶(這點來自恩格斯等)。婚姻制之下的家庭是全球父系異性戀的製作環節,但是個別的製作機制與權力佈局需要更細緻的歷史、政治經濟研究。這個研究企圖與視角可以稱之為 sex-gender system(性/別體制,而非父權體制),以表示它並非從來或全然的壓迫與完全沒有可能性。魯賓因此提出:壓迫女性之源由將決定運動目標與戰略,而經由逆讀歐美現代理論大師之思想資源,顯見目標對像不是個別抑或集體的男性,而是特定時空下的性與性別制度。

魯賓不諱言在方法上效法了政治經濟分析。雖然女人自古至今在婚姻制度中都被交換,可是在不同的脈絡裡交換的意義是不同的。如果以婚姻制度為主要市場,其餘都是連帶,如果要質疑或者取消性工作,那就需要先取消婚姻制度。現代婚姻制度之下的小家庭是全球不文明、異性戀性別霸權的製作環節,這是她整篇文章的一個核心批判。文章可以讀出,從男女同性戀研究的觀點,可以看到現代婚姻制度小家庭是製作父系異性戀的小動物,從小動物進入小家庭的親子關係,然後變成了異性戀範式之男性化女性化的帶有特定偏向的人。現代小家庭在個別地區、時刻的歷史沿革、製作機制與權力佈局,魯賓認為需要更細緻的歷史政治經濟研究。她在文章最後已經開始以在地化的、歷史化的眼光與自覺,提到英美歐之外其他的地方需要有更細緻的研究。她反對使用「父權制度」涵蓋所有的社會,因為作為組織男性化女性化、親密關係的關鍵機制,如何命名才能容許變異的想像與可能,很重要。稱呼它父權就是把它說死了。她在此不同意女性主義陣營裡頭如芮曲以及之後的麥金農的涵蓋全球的父權說法。對魯賓而言,制度的改變是重點,制度中的女性、男性還有其他,這才有新的可能性。她很清楚,壓迫女性的緣由將決定運動目標跟戰略,絕對不是個別或集體的男性,更不是性,而是有待精準描繪分析的各地現下的性/別體制與製度。

芮曲這篇1980年的文章題目點出了關鍵字:強迫異性戀。她的方法是,從古今中外文化與文學文本挖掘、歸納出普遍父權壓迫與暴力導致女性的必然卻又不得、不敢、不能連帶連動,國家與家庭婚姻共謀,分裂分化女性之間的情誼相挺,革命感情難以記錄、散落文獻隱藏於(尤其)友情之中。這份跨越時空的(生理)女性之間,相對應於父權壓迫的連帶,就芮曲而言,是政治與革命的。唯有政治化的女同性戀才是女性主義先鋒。女性主義未必女同性戀,尤其當女同性戀在其性慾表達與身體穿著上,看似「認同」於男性男權。女同性戀的服裝表意「背叛」了潛伏於父權歷史洪流的女女認同。國家女詩人的芮曲文字有高度的感染力量,在四篇之中也運用了最多的冷戰恐共之戰略用語。例如:女「人」認同(woman-identified)對立於「男性」認同(male-identified),此處的女人非「性」,而男性以生物/生理男「性」概括。又或是,來自奧威爾小說《一九八四》(1984)的「雙想/雙重思想/認知扭曲」(double-think,double life):「女性往往不論生命中女女關係,女性支持體系,女性價值系統多麼重要,卻因為被教化了男性可信度與位階身份的優勢,仍導致自身陷於思想之突鎚,感情之否認,心想事成,性與知性的混淆。」

這是女同性戀女性主義的經典之作。女性主義未必是女同性間之性慾,卻必然是政治意義的女同性戀,因為女女之間的友誼與連帶是跨越父權時空的革命因子,因此是女性主義的先鋒。先鋒跨越時空的代價就是抽離了活生生的社群與歷史。早在二戰期間浮現於美國工業都會的同性戀以及跨性別勞動者、性工作的社群中,跨越性別的裝扮以及性慾的表達,在芮曲文章的註解裡被扁平化,「政治正確」地解讀為認同於男性父權。此閱讀將帶有種族、階級的早期都會同性戀文化社群屬性,簡化成激進女性主義的性別政治,於是,生理女性之間的階級化、族裔化性慾表達之差異,轉譯成性別認同(忠誠與否)的問題,而陽剛女同性戀成了認同於男性的女性主義政治叛徒。

依此邏輯,看似全然俯首於男性之利益與優位在文章中還包括:母職,許多異性戀之習性,十九世紀女性之假裝無性慾,娼妓之偽高潮,過去之歌妓,現代之(性)「解放女子」。似乎異性戀之女性性行為多屬於雙重生活的範疇,而雙重認知與雙重生活兩詞主要意味著自欺、欺騙與背叛,與敵人強權的共謀共枕。芮曲的用語將冷戰的自由與共產的專制對立置換,成為女人與男人父權的敵對抗爭。這個部分,麥金農將延續她的修辭策略。

五、「未來完成式」的世界想像

1982與1983年,凱瑟琳‧麥金農在美國至今極重要的跨學術與運動界的女性主義刊物Signs: Journal of Women in Culture and Society(1975-),發表了《女性主義、馬克思主義、方法與國家》上下兩篇,改變也奠定了1970年代激進女性主義與法理路線女性主義直到今天的重要立論。

麥金農的文章(1982)闡述了她的女性主義方法。她說,個人即政治的,不是譬喻也不是類比。生活中最私密的,情感的,內化的,個人的,親密的——這就是女性特有的共同社會處境與經驗,認識到這些,就是認知女「性」的政治性。女性生命最真切的經驗/政治,就是相對於男性,日復一日之性(化)的全然的無助無權(powerlessness)。女性主義就是無權無助又無時無刻不(被)性(化)的觀點視角之理論(standpoint)。相對的,男權是全然概括的、無所不在的,同時又是迷思。女性意識覺醒作為方法,揭露此種男性就是全部,因此女性恰恰否定了這個全部。女性意識覺醒,作為女性主義方法,是奠立於女性(生理性別)社會經驗之集體的、批判的覺知。文章最後,麥金農結語,當馬克思主義在歐美先進國家失敗,而在社會主義地區又沒有能夠用真正的(「就是」)女性主義解放婦女,女性主義覺醒的生理女性經驗政治恰足以取代馬克思主義作為先進國家地區的革命(性)政治。

此處的男女相對化且階級化,在結構階級化的同時,立刻階級轉譯成性,而且是生理的性,於是,女性主義就是那個無權無助又無時無刻不被性化的觀點、視角之理論。國家、法律等製度,都是男性的觀點視角。女「性」被物化,從被物化的觀點,被性化的觀點內部核心,起而改變制度。因為男權全然籠罩,卻同時是迷思,女性意識覺醒,作為女性主義的方法,因此建立在女性生理性別、社會經驗、集體的批判的覺知。有意思的是,這篇早期的文章裡頭最後一段透露了一個世界觀和歷史觀:她說,當馬克思主義的階級分析和運動在歐美先進國家都失敗,社會主義地區又沒有能夠用所謂真正的(如她所倡議的)不加修辭的女性主義解放婦女,那在此刻,唯有女性主義覺醒的、基於生理女性經驗的立場覺知的政治,恰恰足以取代馬克思主義作為回應先進國家法理資本主義的革命。也就是說,我們(美國)已經差不多達到應許之地,就差一步,就是男女之間、打倒父權的這場革命,是唯一最激進的運動。這個就是先進國家只差一個環節的改造改變,朝向完善,唯有女性主義的性別(我稱它為性別唯性宰製或唯性壓迫)足以超過、置換已經失敗的社會主義階級分析跟政治。

麥金農在1982年文章最後,不經意透露了簡短的歷史定位感以及跟此相呼應的世界想像,這是她給自己介入世界改變歷史定位與任務的說法,更部分地解釋了法理女性主義的性別唯性宰制為什麼可以廣泛擴散:它是順著蟄伏於1980年代歐美的新自由主義,也是英語資本國際秩序最後的維繫。不偶然的,這種歷史終結的敘事(完善只差一步)提供了在台灣的法理路線女性主義說話時候的一種暗語。

法理女性主義為何呢?或許可以這樣定義:以修法為方法,以完善英語系統(全球)資本主義現代民族國家為目標,將女性被「性」宰制的經驗與立足點化為最後的最激進的政治戰役的女性主義。這個定義有個潛在的「勝者為王」的歷史和自然的演化邏輯,好像宣示一步一步必然會走到完善。

所謂的「先進」「西方」國家如何成為幾近完善之想像的代名詞?這種想像依據了什麼樣的歷史與發展交織的故事?

1989年,法蘭西斯.福山寫了一篇《歷史的終結?》來悼念冷戰結束,歌頌美英自由主義民主國家大勝。福山說,如果歷史是人類演進之意念,化為外在自我治理型式,那麼冷戰結束,意味著至高形式已經在某些模範地區達成。美國英國等先進國家之菁英只剩經濟消費與科技玩耍的枝微末節,他們或是已經或是即將過著無聊又富裕的日常,他們再也不必憂國憂民,那是陳舊的過時的(地區的)歷史課題。福山的歷史感與世界想像,以英美資本主義民族國家為國家政治型態之頂尖、模範,集結了自由與民主於一身,無聊的經濟是政治安定帶來的果實。當他斷論政治因歷史而終結,唯有經濟活動,再也沒有階級矛盾的時候,他所謂的模範英美地區,財富的日益不平等恰好日益擴大,資本主義的積累在全球快速擴張,然而這些在他的說法裡卻輕輕放下不提。現在讀來,福山為新自由主義唯有經濟與市場是正途,提供了文化文明之進步消費的合理化說法。

福山與麥金農不同道,但竟然在歷史感覺與世界定位上相遇。

福山嘉許即將到來的無聊模範國度,麥金農則判定結構(依然)是男權國家。對麥金農來說,政治(與歷史)的最後一程,模范國度等待的最激進也是主要的政治革新就是女性主義的(法理)改革。福山與麥金農合拍但是麥金農比福山還早指出,那就是:此(全球)歷史時刻之特殊,在於社會主義國家潰散,西方左派敗北。而福山覺得西方資本主義民主制度幾乎臻於完善,麥金農則看到這個制度唯一剩下的政治:「無修飾詞之」女性主義的性別唯性(宰制/壓迫)的政治。他倆似乎同意:歷史線性發展演化至今,全球只有某些地方還陷在地區「歷史」的泥濘中,往往也就更陷入嚴峻的父之威權宰制/壓迫,亟需救援與改造。模范國家的經濟不平等,階級矛盾,福山在文中轉嫁到種族化的文化與文明(他舉例美國黑人與墨西哥人經濟能力就是不如亞洲人;言下之意,亞洲人「漂白」成為文明文化素質最有條件加入、融入「白人」的人種)。麥金農則暗示左派與勞工運動在先進國家因組織的父權而式微;不論左翼女性主義抑或勞工運動都不是「無修飾詞」的「獨獨」女性主義,因此不可取,也必然失敗。

當時在美國境內,魯賓在其《Thinking Sex》(1984)一文最後一節中,直言反對以女性主義之名,攔截又獨霸批判分析理論的皇冠,以女性主義「終結」批判理論。同時魯賓也烙下挑戰,宣布性政治必須獨立於:性別等同性等同宰制的,唯性宰制就是女性主義論之思考。

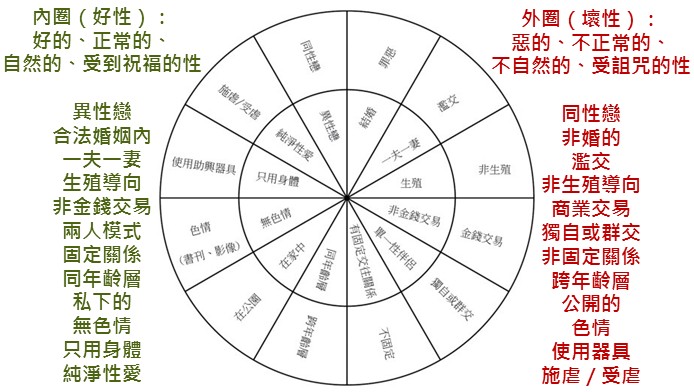

魯賓的《Thinking Sex》(1984)剖析了左翼和女性主義的進步思維中常犯的性意識形態:性的罪惡(宗教),性的小題大作(宗教),性階序(階層、秩序) ,性的骨牌效應(忌性)。魯賓在這一篇裡不再講普遍跨世代、跨時間的女性被迫害。她回到美國20世紀,然後在地脈絡化美國情境的性政治,剖析英美語文界進步左翼和女性主義常犯的一些性思維,譬如說,性本身就是罪惡的,性永遠是小題大做的,性其實是有個階序的,以家中婚姻裡的性為最優位最有價值,然後性階序有骨牌效應,人們會非常懼怕一旦接納了一種,是不是全部其他的都排到門口要我接納了。以在地觀點歷史化20世紀以來美國發生的政策和政治性恐慌,醫學與專家性論述、城市與人口之間的各種大小性戰役,她分析的是美國一國之內20世紀的性戰役。美國戰後性少數開始大舉離開家鄉,群聚於都會區,成為新興族群,她用「類族裔」來譬喻性少數的集結跟爭取公民權。性的歷史化、性慣性思維破除,性的去特殊化、常態化、性走向多元民主化,這些都意味著性不再自動歸屬於女性主義性別政治的分析範疇,直接回應也對抗於麥金農。麥金農的說法導致性從屬於性別,同時也界定了性別的宰制,所有的性都可以從這樣子的從屬於男性宰制來看。相對地,魯賓將「性」作為獨立思維與歷史的範疇,同時也就必須是政治的與運動的範疇。

芮曲與麥金農的兩篇孕育了往後全球英語文女性主義(激進/自由女性主義)文化評論與法理修法的反性、去性路線,文章修辭與戰略記錄了那個(成長於1950年代的)世代的冷戰情緒。冷戰的敵對分析語彙讓芮曲政治化女同性戀經驗成為女性主義先鋒同時,也去性化女同性戀女性主義政治,批判又排除同性戀社群中的陽剛與跨性女人,認為她們向著或「認同」於敵人(男性文化)。麥金農則直接表達女性主義恰足以超克已經失勢的馬克思主義,判定左翼思想不足以在核心進步國家啟動革命,唯有女性主義的性政治才行。這篇早期文章也透露麥金農理論的政治企圖,應驗於她在1990年後開始奔走北歐、加拿大、非洲國家、印度、台灣。她的歐美法理女性主義透過文字翻譯傳布各地,確實有很大的影響。法國經濟歷史學者將這種21世紀以法理傳(新自由主義/女性主義)教的作為稱做法(治)帝國主義(legal imperialism),也不為過。

魯賓的第一篇參與了她們兩位(芮曲與麥金農)的婦女運動號召企圖,但是方法與知識資源與兩位不同。魯賓的《交易女性》,雖然先前分析的企圖很大(古今中外),但結尾還是覺得人類學與其他學科知識境況到底不足,需要更多的研究才能夠比較地道地理解各處不同的性/別政治經濟,然後才能對女性壓迫及其改變途徑有更為深層廣泛的認識。她源自恩格斯與李維司特勞斯的問題化婚姻制度作為女性交易流通的大宗,早已經被現今的媒體女性主義遺忘與置換成為(只有)性工作是買賣。魯賓的第二篇被視為與婦女研究之女性主義斷裂並宣布獨立,也開啟了酷兒理論研究,銜接延續之前的女男同性戀研究。

四篇放在一起,或許可以讀出英美語系女性主義的兩種性思維。一種是性的去歷史作為(唯一的)性別政治化,這是麥金農,也是早期的芮曲(後來,芮曲對於自身的去歷史視角有深刻的反思)。假如前者是性的去歷史為政治,那麼魯賓的兩篇文章都是以性的歷史化作為政治。美國兩種女性主義思維從1980年代起構成敵對陣營,這是我所部分理解的性戰役。同時非裔美人、有色人種女性主義,酷兒女性主義,後殖民女性主義,種族批判法理研究也都前後介入戰局。1990年代起,女性主義法理路線透過國際組織,包括聯合國,還有在美國受教育的來自全世界的菁英,教化已經不需要到國外去教化了,因為從二戰以後第三世界的精英知識分子在美國求學,回國後則以批判自身(不夠進步國家)的姿態成為英美語系女性主義法律與政治的全球代言。以去歷史作為政治的性別唯有宰制的性,也是一種去性否性的路線,帶著冷戰反共的敵我分明因子,孕育了全球英語女性主義(激進/自由女性主義)文化與媒體評論。

發佈日期:2018/04/09