阿蘭•巴丟論埃及革命:運動及其願景問題

◎阿蘭•巴丟、琳達•赫雷拉、迪娜•沙奴比

王立秋譯

【編按】2011年1月25日埃及發生抗議運動,法國哲學家阿蘭•巴丟認為這場「革命」有著新的運動形式,對全球政治運動來說,代表進入了歷史新階段。但是,巴丟也試圖問為何問題在革命之後又不斷重複上演,他重新思索什麼是革命:何謂變革的願景?否定之外如何具備肯定的想法與目標?本文轉載自2018-02-01保馬。

引言

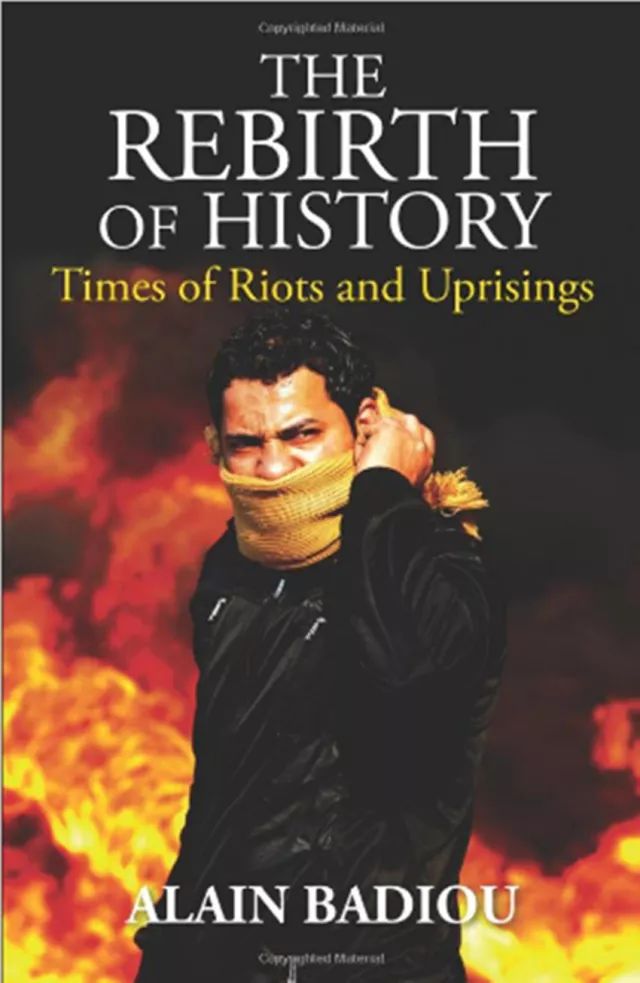

1月25日的埃及革命(這個事件引起了全球範圍的關注,並激發了無數的運動)七週年紀念,提供了一個反思今日之政治狀況的時機。法國哲學家阿蘭•巴丟是最早對埃及和突尼斯的起義進行理論化的表述的大知識分子之一,他還在其著作,《歷史的重生:暴亂與起義的時代》(The Rebirth of History: Times of Riots and Uprisings, Verso, 2012)中表達了這些起義的歷史意義。巴丟見證過法國1968年五月事件的展開,他至今依然忠於這一事件。巴丟承認,在埃及那裡,基於政治的運動,進入了歷史進程中的一個新階段。埃及革命這個事件能否、以及如何揭露關於政治與組織的正在變化的性質、革命的意義、及成敗觀的線索與理念,還有待觀望。

就算用輕描淡寫的手法來說,2011年1月25日的那些事件,在今天也不得不說遭到了徹底的質疑。七年過去了,對許多人來說,塔希爾廣場(但絕不限於它)所例示的許諾、開放、社會團結、創造性的爆發、和社會實驗,已經為犬儒主義(若還不是絕望、鎮壓、進一步的艱難和退縮的話)所取代。不過,無論今天人們的處境、心態如何,這場運動,用巴丟的話來說,都提出了「一個新的命題」,哪怕這個命題是轉瞬即逝而隱晦的。同時,運動也已經為一種「圓圈」式的循環所取代,在這個循環中,那些根深蒂固的組織團體——穆兄會、軍方、經濟精英——失勢只是為了再度崛起。這,就像巴丟問的那樣,是否意味著,「最終,(這場運動)毫無新意呢?」

這次與阿蘭•巴丟的遭遇不是傳統意義上的訪談,而毋寧說是一組反思、命題和問題。他反思了埃及對本區域及世界來說的重要性,也反思了政治、革命和社會運動的意義。他對「我們」提出了問題——不只是到巴黎見他,和他一起討論埃及與更廣泛的關於運動建設的問題的我們這小群人,也是我們在這個不穩定的、易變的、不可預期的「暴亂與起義的時代」尋找進步形式的政治的所有人。

阿蘭•巴丟:

第一部分:論埃及對全球運動來說的重要性

對我來說,埃及運動的次序,出於許多原因,是非常重要的。首先,我認為,在中東,埃及是一個非常重要的點。在我看來,它在某種意義上說是一個決定性的點。所以,在埃及發生的事情,對我來說、在世界上的全球政治運動的層面上說,是非常重要的。

其次,埃及的運動之所以重要,是因為,運動的形式,在某種意義上說是新的。那是一種新的形式。一種新的,在某個地方奪權的形式。不是在政權的層面上說的,而是組織某種集體決策的形式,這個形式,是運動花了好長時間,才表達出來的。[運動創造了]一個新空間,一個處在真實的立場、與象徵的立場之間的空間。這可能創造出某種象徵,某種政治的-象徵——對許多人來說。但最終,[它統一了]人類內部的一些重要的差異(哥普特人和穆斯林之間的差異、等等)。所有這一切,對我來說很有趣。我不認為它是舊政治的產物。

自然,舊政治也在場。但運動本身是一個新命題。我稱之為「歷史的重生」。所以,這一切的命運、這一切的生成,對我來說,是一個非常重要的問題,不僅是成敗的問題。事實上,我的問題是:

確切來說,對這種運動來說,可能的勝利概念是什麼?

這是一個非常深刻而艱難的問題。因為,你是很難想像這點的:你有一個新形式的運動,但這個運動的結果,卻是經典的運動形式,也就是說,奪權,或類似的結果。

在某種意義上說,當我們有非常強烈的經驗(比如說,對我而言,在1968年5月的時候,對你們來說,埃及的運動)的時候,往往,在那之後,你會遭遇反動的情景。在法國也一樣,68年5月數年後,情景在某種意義上說變得平常,而不再非常了。

[埃及起義]在某種意義上說是一段非常的歷史,因為在這個非常的運動之後,你們有了向[舊]情景的回歸。如此,這對我來說,真的是一個問題[……]為什麼會有這種循環:穆巴拉克、大運動、非常的運動、穆兄會,然後又回到獨裁,軍事獨裁。這對我來說是一段非常有趣和可怕的歷史。

但我認為,我們必須這樣想,某種重要的事情[發生了],哪怕最終,在我們面前的,是某種類似於失敗、類似於欺騙的東西。如此,非常有趣和重要的事情就是要查明:

在此事件發生多年後,這場運動的教訓是什麼?

我們必須從這場運動中汲取明確的教訓。為什麼會有運動的失敗?原因是什麼?以及,它是一個通往某種新事物的出發點嗎?超越運動的失敗這個艱難的術語,克服最終的純粹否定的情感[是重要的]。對一場運動懷純粹否定的情感,是件糟糕的事情。自然,我們必須明確,我們必須解釋:

為什麼會有循環,會有重複?

就是在這點上,我沒有清晰的看法,也沒有明確的解釋。也許你們有?

這次運動的艱難之處,一直是在組織那一面。[再概述一遍],一方面是軍方,另一方面則是穆兄會。[這些群體]能夠真正地奪權。但運動本身,運動革命的部分,不在於「能夠真正成為掌權的候選人」。

因此,運動的問題,和權力的問題,是不對稱的。然而,運動的結果,還是有矛盾的地方,那就是穆兄會奪權的形式。這是一件非常糟糕的事情,因為這是一個組織的問題。說到底,這是歷史教訓。當我們沒有新的組織形式的時候,如果運動不可能創造出某種政權層面上的、新的組織形式的話,那麼,結果就是,最終,像穆兄會那樣的組織會奪權。對軍方來說,[這]也是一個教訓:永遠不要讓這樣的事情[再次]發生!

第二部分:大問題:願景,變革和肯定的想法

在思考人民的層面上,我的問題是:

運動的目標是什麼?

因為你們指出了一個否定的點:「不要穆巴拉克!」在某種意義上說,運動的統一性,是固著在一個反對現政權的、否定的要求上的。但自然,我們也不可能就此得出結論說,所有這一切的[結果]將是,「不要穆巴拉克」,要塞西!所以,當新運動發生的時候,我們必須理解,運動的目標是什麼,但不僅是從否定的角度——不要穆巴拉克!——來理解,也不是從經典的角度來理解,我們要奪取權力本身。相反,問題是:

真正的變革的理念是什麼?

肯定的想法是什麼?

我真的對埃及的運動充滿激情,[在我看來]它是今天的歷史次序中的一個新東西——在世界的層面上說,而不僅對埃及而言。在那次事件後,我們到處都有運動,而所有這些運動在某種意義上說,都和埃及的運動一樣有趣,它們規模大、持續的時間長,構成也很複雜。所以,[在埃及]我們有了一種新的運動,但我們有那個運動的否定的維度,這個維度顯然就是反對權力,反對穆巴拉克。但我們也有後來的循環,這個循環看起來指出,沒有新意,也沒有新東西。我的問題是:

這場運動本身內部的願景是什麼?關於所有這一切[應該變成什麼]的願景為何?

清楚的是,你們有在運動本身的新穎的層面上說的,新形式的運動。最終,我要對所有人提出的問題,一個關乎全世界的問題是:

今天,什麼是革命?

這是一個大問題。運動中有這個問題嗎?當時關於特定要點的討論是什麼呢?關於這種問題,所有細節都是重要的,因為事物的誕生,永遠是一個隱晦的過程。

顯然,你們有一個新形式的運動,一種起義性質的運動,而不是經典類型的、為奪權而鬥爭的運動。不是這樣的。它也沒有被純粹地方化,哪怕它發生在塔希爾廣場,那是一個象徵性的場所。個人而言,我感興趣的是「在這裡我們都是真正的埃及人」這個理念。是的,但在這個像徵的願景之外呢,運動中關於下面這個問題的討論是什麼:

真正的政治願景是什麼?

你們有答案嗎?(笑)

本訪談同時發表在開放民主網(openDemocracy)的北非與西亞(NAWA)頁面上,作為其專欄「批判的時代中的批判的聲音」(Critical Voices in Critical Times)的一部分。作者們要承認和感謝伯林巴丟閱讀小組的成員艾莉森•韋斯特和易卜拉欣•馬哈福茲對此次在巴黎與巴丟的會面的參與,以及他們在轉錄與巴丟兩小時交鋒上提供的幫助。作者們還要感謝伊薩貝拉•沃多的好客,和在巴黎會面期間在智識上的參與。為了更好、更清楚地表達作者的看法而對文本進行了刪改和編輯,但同時我們也謹慎地避免改變作者的原意。

(巴丟訪談影像)

本文譯自Alain Badiou, Linda Herrera and Dina El-Shanouby, “Egyptian Revolution: Questions of the Movement and its Vision”, 原載Jadaliyya,2018年1月24日。http://www.jadaliyya.com/Details/35102。

發佈日期:2018/02/05