【紀念德里克】阿里夫·德里克:革命佐菜,歷史下酒

◎董一格

【編按】知名的中國研究與文化研究學者、左翼思想的老前輩阿里夫·德里克(Arif Dirlik)於12月1日過世了。他曾於2016年時受成功大學台文系來台進行為期一個月的講學,甚至有在國外留學的學子特地回來台灣聽講,內容啟發並獲師生好評。本文轉載自「文景」微信公眾號,由董一格老師記錄下大師下日常親民的相處點滴與充滿好奇與學習興趣的赤子之心。

轉載自:2015-08-18 文景,摘自阿里夫·德里克主講劉東/評議主持《後革命時代的中國》

阿里夫·德里克(Arif Dirlik)教授在中國學術界大名鼎鼎,教授們尊稱他為「德老」,可是學生們卻喜歡叫他「老德」。

2009 年11月,在文津國際酒店的咖啡廳,我第一次見到德里克教授。那一年我結束芝加哥大學的碩士課程,在完成學位論文的過程中,初步涉獵了北美漢學界的研究成果,對這位《現代中國》(Modern China)雜誌的創始人之一印象尤為深刻。學術史上的名字走進現實,讓我覺得興奮又緊張。沒想到一次偶然的會談,卻成為了日後我與德里克教授相交、相知的機緣。

2010年秋天,德里克教授應清華大學國學院之邀,前來進行為期兩個月的「梁啟超紀念講座」,他當時需要一位助手兼翻譯,便想到了我。我彼時暫離學術界從事NGO工作,幸蒙劉東院長的信任,得以擔任系列講座的助理和翻譯。正是和德里克頻繁接觸、並肩工作的兩個月,讓我有幸走近他的思想,對他的學術與人生有了難得的了解,對劉東、陳來老師殫精竭慮帶領的清華國學院事業有了更深的體會,也因此結識了幾位學術上志同道合的青年朋友。這番經歷,讓我受益終身。

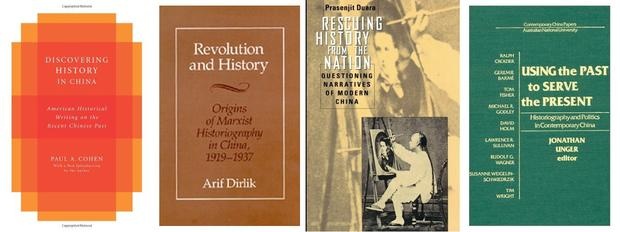

不少研究中國近現代史的人了解德里克,是通過閱讀他的《革命與歷史:中國馬克思主義歷史學的起源》《中國共產主義的起源》《中國革命中的無政府主義》等著作;而他1990年代之後在後殖民批評與文化研究領域的著作如《革命之後:警惕全球資本主義》《後殖民氛圍》《中國革命中的馬克思主義》《全球現代性》等,更讓人們視其為西方漢學界屈指可數的具有全球視野和理論深度的大腕級學者。

德老的寫作力大沉雄,氣勢恢宏,最初接下翻譯講稿的任務,不少朋友都為我捏一把汗。我從前的學科訓練多集中在心理學、社會學領域,對於當代漢學、史學理論和文化研究所知不多,但所謂「初生牛犢不怕虎」,我懷著對學術單純天真的熱情,「無知者無畏」地上陣了。

剛開始翻譯,就遇到了下馬威。德里克的文章理論性強,思想複雜,分析層次多,要想翻譯成準確、地道的中文學術語言,著實不易。不過翻譯的過程對於我個人的學術成長,則是大有裨益。德里克文風犀利,對文獻的引證精到、縝密,對現實的批判尖銳而不留情面,真可謂「嘈嘈切切錯雜談,大珠小珠落玉盤」!我猜想,他平日里一定是一位不苟言笑、面對人類社會和個人世界都嚴肅而深沉的長者,敬仰中難免有一絲畏懼。

可當我漸漸與德里克熟稔起來,這樣的印象卻被顛覆了。中國學者說到德里克,總是最先想到他出生於土耳其,也因此更願意把他當作土耳其人。其實,自24歲離開土耳其前往美國讀研究生以來,德里克再沒有回過他出生的國家。

德里克於1964年進入羅切斯特大學物理系攻讀博士學位,彼時正值中國「文革」的高潮,他於是對中國革命產生了強烈的好奇,遂不顧父親的反對,轉入該校歷史系,師從著名史學家哈魯圖尼恩。求學期間,為了學習中文,他先後前往加州大學伯克利分校、台灣學習中文,並在台灣拜訪了陶希聖。他的博士論文以陶希聖研究為出發點,探討了中國共產主義和馬克思主義史學的起源。

德里克留著八字胡,頭髮斑白,目光如炬。他嗜煙如命,好酒且酒量奇佳,熱愛美食,無辣不歡。去年冬天,講座快結束的一個晚上,德里克和國學院的一眾博士後們一起在成府路上的五方院吃紅燒肉,喝二鍋頭。晚輩們開始是恭恭敬敬地左一句「德老」,右一句「德老」地勸酒,這樣的架勢我第一次見,不禁有些擔心他吃不消。誰知道酒過三巡,之前勸酒的三個博士後卻率先不見了踪影,四下尋覓,原來都被德里克灌倒,或在洗手間裡「清理內務」,或在街邊吹風醒酒。可是喝得最多的德里克,依舊神閒氣定,悠然地點起一支煙,繼續和桌上的人談笑風生。當時,一向對德里克畢恭畢敬的翟奎鳳學長已頗有些醉意,敬酒時情不自禁地來了一句:「老德,你酒量太厲害了,佩服佩服!」一瞬間,「德老」變成了「老德」,眾人不禁莞爾。

從此,學生們不再叫他「德老」,而是改稱「老德」,覺得這個稱號更親近,更能表達大家對他嚴謹的治學態度以外,豪爽、灑脫一面的喜愛。

老德愛才,不吝提攜後生晚輩。在國學院講學期間,他主動提出增設「officehour」(答疑時間)——除課堂時間外,每週拿出一個下午,在國學院的會議室義務為學生答疑解惑,進一步探討問題。來求問的學生不僅有清華、北大、民族大學等校的學生,還有一些慕名前來的在北京留學的歐美學生。

大家的學科背景相差頗遠,從國學、史學,到社會學、人類學、國際關係,提出的問題五花八門,老德都能非常敏銳地將學生的問題意識與最前沿的文化研究、政治經濟學理論相結合,往往幾句話便讓人有醍醐灌頂之感。如果學生有聽不懂的地方,想索要進一步的閱讀資料,他也總是熱情地將自己的一些相關文章發電子郵件寄給學生。老德絕不是「好好先生」,當學生問到他對於某種學說、理論的看法時,他的批判總是一針見血。

常來聽課、求問的學生中,有一位是羅志田老師的高足,北大歷史系的王果學長。因為論文研究的是民國時期的地方史、鄉村自治,王果的知識結構和學科背景與老德早期的研究比較近,且王果勤勉好學,觀點獨到,深得老德喜愛,兩人漸漸成了亦師亦友的關係,羨煞旁人。在老德的鼓勵下,王果用英文完成了一篇討論十年來國內學術界辛亥革命研究的文章,老德認真地幫他修改,推薦到海外雜誌發表。老德常說,當老師最高興的事,莫過於遇到好學生。師生關係不必局限於製度化的學院範疇內,而應該存在於廣義上的學術共同體中,五湖四海,師道無疆。

老德愛開玩笑,一點架子也沒有。有一天我陪他坐公交車。北京的公交在不擁擠的時候,有著良好的「尊老愛幼」風氣。一般見到白髮老人,就會有乘客主動讓座。可是老德常年浸淫美國文化,崇尚的是獨立、平等的「個人主義」,於是,當有乘客主動三番五次給他讓座的時候,他堅決不從,實在沒轍,一把將我按在了座位上。

我很委屈地跟老德抱怨:這樣一來,別人肯定覺得我是個不尊敬長者、不懂事的年輕人。老德得意地說:「沒關係,我要讓他們看看一個尊敬女士的紳士應該有的行為!」後來,有乘客對這位高鼻深眼的「紳士」產生了好奇,主動用中文攀談,問他是哪里人。他一向反對狹隘的民族國家主義和本質主義,於是很巧妙地說:「我是俄勒岡人。」「俄勒岡是哪裡啊?」乘客一頭霧水,老德笑而不答,瀟灑地離車而去。

也是在講課期間,快到老德生日的某一天,我們就請他和同是快要過生日的一位同學一起去喝咖啡,吃蛋糕。當得知這位朋友出生於1978年,老德幽了一默:「哦,我太同情你了,你居然和薩義德的《東方主義》同年誕生!」——老德對後殖民主義批判的切入點,正是薩義德的《東方主義》。

我覺得這個玩笑十分巧妙,就好奇地問老德:「那我呢?我出生的1983年可有什麼理論誕生?」誰知老德說:「很不幸,你那年沒有特定的某種主義誕生,不過,你是和新自由主義浪潮一起成長的——我對此表示同情!」

其實,後來我了解到,1983年很有意義,那是老德第一次來中國大陸。那年,時任杜克大學教授的德里克領著學生來到中國大陸,從此開始了與大陸學術界的頻繁交往。1993年,繼1989年7月之後,他第三次來中國,應俞可平教授的邀請,在中央編譯局作了題為「全球化與世界體系分析」的演講。演講時他提到「globalization」這個名詞,當時,國內學術界對這個概念還很陌生,德里克成為第一個把全球化概念介紹到中國的學者。

此後,德里克多次在中國講學、訪問,短則幾天,長則逾年,他在這片土地廣結朋友,足跡遍布大江南北。2007—2009 年,他出任香港中文大學歷史系客座教授。2009年10月,清華國學院復建,老德飛來北京,應邀作了主題演講。2010年底,又是為了國學院,他前來出任首位「梁啟超紀念講座」教授。也許很多人會奇怪,為什麼老德作為一個研究中國革命史兼文化研究領域的學者,會對中國國學如此有興趣?用老德自己的話說,他要支持一種國學,批評另一種「國學」。

他支持的,是像陳來、劉東老師這樣的學者的事業,是複建國學院的目標——從內部來研究中國傳統的哲學、歷史、文化,注意它的延續性與變化,並兼有「中國主體」和「世界眼光」;而他堅決反對的,是將國學簡單地還原為儒家文化,並盲目地將其商品化,販賣心靈雞湯式的廉價觀念。

老德這種鮮明的態度,也體現在他對「孔子學院」等現象的反思中。當聽說國家博物館門口立了孔子像,而且就面朝著天安門時,他像個孩子似的興沖沖地跑去廣場拍照。他覺得一度被「丟入歷史垃圾堆」的孔子在像徵社會主義革命中心的天安門「復活」,實在是一件值得注意的事情。事實上,老德無時無刻不抱有孩子般的好奇和智者的敏銳,和他交流是一件很有壓力的事情,因為他總是能講出我們不知道的掌故,提出我們沒發現的問題。

上一次見到老德,是2011年4月,他受邀前往韓國出席學術會議,會後專程繞道北京,來見見老朋友和學生。這一次,他蓄了絡腮鬍,談笑凝思間,有馬克思的神采。我忍不住好奇地問他:「將近半個世紀沒有回過土耳其,您有沒有鄉愁?」「這麼多年,我對中國的感情,遠比土耳其深啊!」

老德的答案,並不像玩笑。以我對他的理解,在這個全球現代性的時代,知識分子不應沉浸於文化的鄉愁,而應該努力找尋歷史的出口。在瀟灑不羈的行事風格、對世事的尖銳批判,以及對後輩的溫情背後,我看到的是老德漂泊輾轉的生命歷程和對學術孜孜不倦的追求。

就這樣,從「德老」到「老德」,德里克教授從一位書本里的、抽象的著名學者,慢慢走入現實,變成了一位立體的、生動的良師益友。這個講課講到興奮處會坐在講台上的老德,我們都盼著他再來北京。我們不但要聽他講學、跟他辯論,還要拉他吃遍成府路的小飯館。我們要革命佐菜,歷史下酒,披著那照遍古今東西的月色,一醉方休。

演講:

發佈日期:2017/12/04