兩種普通人──從「平庸的邪惡」到「鄙民的不服從」

■羅惠珍

(2013.8.9《新國際》)

1960年5月11日,前納粹德國的官員艾希曼(Adolf Eichmann)在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯被以色列情報組織「莫薩德」逮捕,秘密運至以色列,被以違反人道罪刑等15項罪名起訴,於1961年4月11日開始於耶路撒冷受審。為了防止受害猶太人家屬報復,被告席特別裝置防彈玻璃,審判時間長達350個小時。

「平庸的邪惡」是怎麼來的呢?

戴著眼鏡、穿著西裝,外型溫和的艾希曼有問必答。當年他在德國官拜中校,是納粹處理猶太人「最終解決方案」的負責人。他回答庭上如何確認猶太的身分,如何規劃組織從各地運送猶太人到不同的集中營,再如何分配執行各種處決「作業」,他的陳述條理分明、鉅細靡遺,有如一場現代企業的簡報說明會。

問訊時,身材略顯削瘦的艾希曼都帶著公事包,就像一般朝九晚五的辦事員。猶太受害人家屬傷痛太深,法庭內有時出現失控場面,坐在防彈玻璃裡的艾希曼絲毫不激動,有時露出落寞的神情,看不出他為執行屠殺千萬猶太人而自責內疚。面對指控,他振振有詞解釋他的所作所為都是「聽命行事」、「執行上級交代的任務」,甚至自認工作表現可圈可點。1962年5月31日,艾希曼被處絞刑。

▲納粹戰犯艾希曼於1961年4月11日受審時的情景。(圖/The Huntington提供,來源/Flickr創用CC)

350小時的審訊全程錄影,1998年法國導演席凡(Eyal Sivan)和布勞曼(Rony Brauman)重新剪輯做成紀錄片,片名《專家》(Un spécialist)。的確,觀看他在耶路撒冷法庭的綿密陳述,沒有人會否認艾希曼是某種「行業」的專家,他的專業能力、執行效率和認真負責的態度,絕對符合專家的條件。

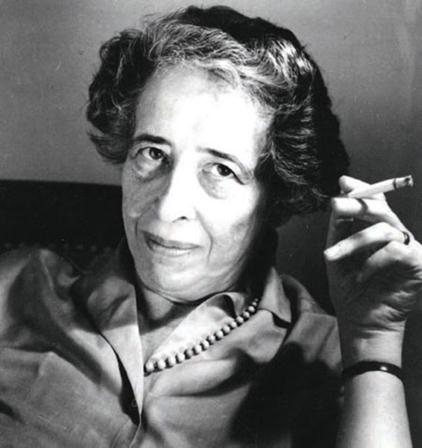

西方當代思想家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)曾經列席艾希曼審判,她發覺被視為「殺人魔王」、「死刑執行者」的艾希曼,根本不是人們想像中的惡魔,他只是個平凡人,沉浸在官僚體制中而漸失人性,同時也凸顯了他傳達並執行命令,完成交付任務的「平庸」性格。漢娜.鄂蘭因而認為,人類屠殺中,真正可怕的是在某些機制與邏輯下的「平庸的邪惡」,因為任何人都可能是艾希曼。但「平庸的邪惡」又是怎麼來的呢?鄂蘭認為是缺乏思考能力。哪種思考能力呢?艾希曼無能力思考:「我能跟作為死刑執行者的我共存嗎?」

「專家」的績效

鄂蘭「平庸化」了艾希曼的罪行,引發她的猶太同胞們一片撻伐,近50年來質疑反駁「平庸的邪惡」的舉證論述甚多,至今未休。最近上映的電影《漢娜.鄂蘭》回顧了猶太思想家怎麼去發現人之「平庸的邪惡」。

然而,更多的實例顯示「平庸的邪惡」之可怕實難以根絕。2003年,柬埔寨導演潘瑞迪(Rithy Panh)的紀錄片《S21,赤柬的死亡機器》上映後,引起極大關注。S21是個代號,是赤柬政權的「安全局」,當年占用金邊市的一所高中,1975至1979年間,1萬7千多名男女老幼在這個拘留所被刑求虐死或處決,在1979年,逃過死亡機器活著走出來的僅7人,到了2011年,只有1人還活著。

潘瑞迪的父母和家人都死於赤柬政權,他逃出來了,到了法國。20年後,他找到了數名當年在S21的赤柬行刑者:攝影機前,穿著短袖汗衫的中年人,在空蕩的舊教室裡細說從前,他們怎麼抓人、問訊、刑求……穿著短袖汗衫的中年人臉上有皺紋有滄桑,卻不見愧疚悔意。他們的記憶猶存,語氣平淡,他們都是「艾希曼」!問訊、刑求與殺人,每個環節都是工作,都是為了完成上級交辦的任務。

洪仲丘死亡事件裡,不也出現了種種「專家」?他們是「士評會專家」、「紀律專家」、「跑體檢專家」、「操練專家」或者「整人專家」等等。他們與「專家艾希曼」的共同點是準確、迅速、高效率執行上級交辦任務。當進入某種制度設計和生涯規劃後,作為「專家」可保績效高、升遷快。

我們甚至可以想像被稱為「剝皮武士」、「操練魔鬼」的戒護士陳毅勳,未來接受審判時,也中規中矩,有問必答,甚至可以當場示範操練項目,看得出他是多麼認真執行上級交付的任務。其他的被告或未被告,則近似當年負責清點、運送並規劃作業的艾希曼,很有效率地執行行政作業,碰到阻礙則立刻因應,例如「跑體檢報告」,表現可圈可點,有效掌握機制運作,因而受到長官的器重。

專家們其實都是普通人,而非天生惡魔,然因某種機制成為滋長「平庸的邪惡」的沃土,以至於,霸凌可以理直氣壯,誰都可能成為「剝皮武士」。美軍在阿富汗監獄的虐囚醜聞,也被分析為「平庸的邪惡」所導致的人性喪失。

▲漢娜.鄂蘭認為,人類屠殺事件中真正可怕的是在某些機制與邏輯下的「平庸的邪惡」。(圖/Ryohei Noda提供 來源/Flickr創用CC)

明知「軍中很黑」,很多父母送孩子,尤其是高學歷的孩子入伍當兵時,總不住叮嚀「卡乖咧」、「卡惦咧」,還有一種非常受歡迎的說法「入伍應當暫時停止思考,以免惹禍上身」。父母的叮嚀透露出對制度文化的無奈,明哲保身者的勸戒則暴露出某種危險,換句話說,「不思考」的危險,無論是沒有思考能力,還是刻意「裝糊塗」,都不幸地提供了「平庸的邪惡」滋長的養分,更加鞏固了既定體制的銅牆鐵壁。

會思考的「鄙民」

啊!慶幸「抵抗」能量的存在,他們化身為現代的「鄙民」(plèbe,法國當代哲學家傅柯用語:不受馴化也難以治理的民眾,存在於每個社會,可形容為從未熄滅的抵抗爐火。plèbe亦可稱之為庶民。原意為羅馬時代的一部分公民,他們不是貴族,卻是抵抗寡頭政治的社會參與者)。他們都是匿名的,沒有組織,無需登高一呼,不必明確的訴求,在抵抗的過程中,自然而然累積能量,因當前所發生的不可寬容、不可原諒的事件,而迅速匯集成一股強大的抵抗洪流。

因為他們不要等到「氣到吐血」之後,也不要被人家「謝謝指教」。

鄰近群眾集結場所的臺大醫院捷運站出口的電梯被群眾踩壞而出現裂口,恰巧象徵抵抗的力量從一道事件的開口湧出,而後排山倒海,勢不可擋。當人們厭煩了政客交易手法和權力的跋扈,就必然要走出冷氣房裡虛擬的網路空間,湧向炙熱憤怒的街頭。

因此,「你選擇周末的夜晚不在電影院」。

鄙民行動事實上是單純的「不服從運動」,沒有黨派標籤,因為他們不屬於任何黨派團體,有的甚至「不是很清楚甚麼算藍綠」,但它的政治意義高過政治黨派運作、內閣改組或國會裡的「三讀通過」。

因為,鄙民說:「就算獨立了,我們也只是一個政府橫徵暴斂,財團肆意妄為,民眾貪財好利的小小國。」

阿拉伯世界的茉莉花革命、土耳其與巴西的抵抗運動中,不斷重複交織著鄙民的身影,如同凱達格蘭大道四周25萬白色的身影。他們聚集、分散,再聚集,人數越來越多,行動越來越具威力,統治機制難以掌控。抵抗的身影分開又交疊,他們都是平凡人、普通人,他們是上班族、失業者,他們是家庭主婦、學生,他們跟事件的關係可近可遠。智慧型手機的白光激亮,他們令名嘴閉嘴,大咖閃遠。

就像「見義勇為的蝙蝠俠和超人」。

鄙民們說:「其實我們就是一群普通人。」

與艾希曼型的普通人正好相反:鄙民以抵抗回應「服從」,他們說:「如果一件事情違背我們對正義的判斷,我們會為他奮戰。」鄙民行動正是要打破一套套權力的管理機制。雖然漫無組織,但鄙民們卻會思考,他們思考著:「我怎麼能和那個妥協於不可原諒事件的我共存?」

於是鄙民變成「超級英雄」。

(本文作者旅居巴黎,曾主演電影《上海/美麗城》,也擔任網路新聞台Cap 33 Web TV主播)