所謂的「救世主」美國,「受害者」以色列

【譯者按】美國與以色列在加薩的行動引發全球譴責,兩國面臨前所未有的批評。以色列總理納坦雅胡在美國國會要求保護和軍援以色列,並將美國校園反以示威定為「反猶暴徒」,實際上這些學生是反對種族滅絕的示威者;而拜登政府雖象徵性暫停對以武器供應,但並未實質改變對以政策。本文作者認為,納坦雅胡誇大反猶太主義,稱以色列遭到不實指控,而美國政界和媒體則積極響應他的言論,將任何批評以色列的聲音視為非法並壓制。從這些現象,作者提出一個很核心的問題:就算納坦雅胡講的話多誇張,就算納坦雅胡會惹怒美國的領導人,但為什麼美國依然會對以色列言聽計從?而這個問題,有助於我們理解現今以色列被縱容的原因。

本文作者為Joe Lauria,他是Consortium News主編,曾為《華爾街日報》、《倫敦每日郵報》等報紙的駐聯合國記者。文章由孫訥翻譯、盧倩儀校對。

長遠來看,加薩地區發生的世界性、歷史性的危機可能為美國與以色列帶來巨大改變,短期而言,這兩個國家共同犯下的嚴重罪行,已經讓他們在面對前所未有的批評和攻擊時,顯得左支右絀。以往以色列是碰不得的;不准批評。現在這個禁忌被打破了。特拉維夫和華盛頓從來沒遇過這樣的情況。兩國都是把整片土地上的原住民給清空的定居殖民國家,現在他們正用馬車包圍覬覦已久的新疆土。面對種種批評,他們現在只能從根本否認一切,並以最惡毒的態度來回應。

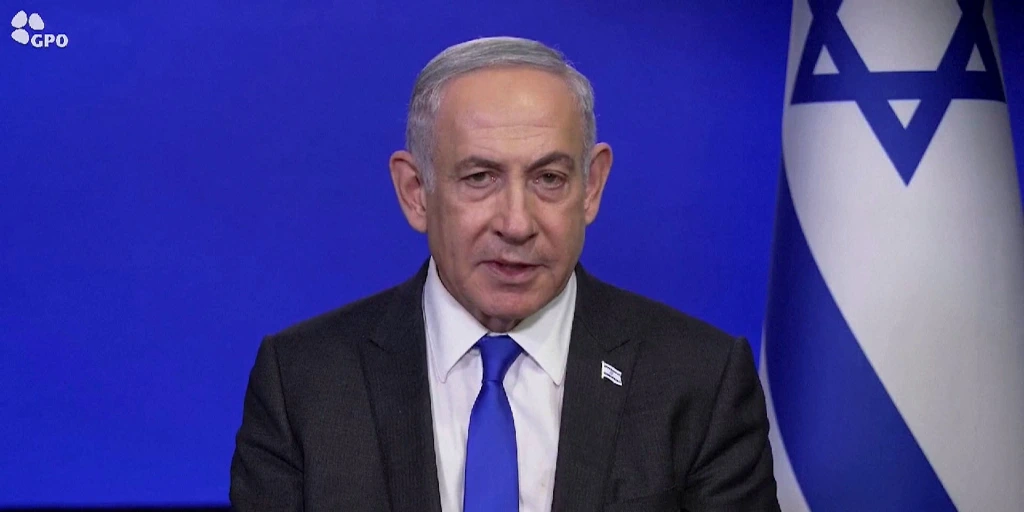

身為國際刑事法院(ICC)發出的逮捕令對象,以色列總理納坦雅胡週三(7/24)在美國國會聯席會議發表演說,要求美國保護以色列免受批評,並繼續提供軍備支持以色列的種族滅絕。而美國響應了納坦雅胡的呼籲。

當拜登政府象徵性暫緩一批運往以色列的武器和彈藥時,納坦雅胡讓美國國會起草一項法案,扣留國務院和五角大廈的經費,除非拜登提供納坦雅胡「完成加薩任務」所需武器。拜登暫緩那批武器是為了愚弄那些批評他加薩政策的美國選民們。以色列對拉法的襲擊至今仍在繼續(儘管拜登說拉法是他的底線),美國對以色列無條件的支持也會繼續。問題是,為什麼?

為什麼美國政客會冒著落選的風險,繼續支持這些難以想像的罪行?答案超乎選舉與個別政客。

在種族滅絕持續進行狀況下,美國對以色列的持續支持招來世界各地愈來愈多國家反對美國和以色列,動搖到美國戰後統治的合法性。即便如此,美國領導人對於這位激怒過好幾位美國總統的外國領導人卻好像著了迷似的,原因究竟是什麼?

比如說,為何那位外國領導人一聲令下,美國領導人在就乖乖在美國本土對付起自己國家的大學生,當他們只不過是舉行和平抗議、反對以色列種族滅絕和華盛頓的共謀而已?

4月24日,納坦雅胡以美國口音的英語向全美發布視訊演說,下令停止美國校園內所有反種族滅絕的抗議活動。然後這些抗議活動就真的被停止了。他整段演說都值得引用,他說:

「美國大學校園內發生的事是很可怕的。反猶暴徒已佔領了頂尖大學。他們呼籲消滅以色列。他們攻擊猶太學生。他們攻擊猶太教職員。

這讓人聯想到1930年代德國大學發生的事情。這是無法原諒的。必須被制止。而且必須被明確譴責。

但結果竟然並沒有被明確譴責。幾位大學校長的回應是多麼可恥。現在幸運的是,州、地方和聯邦官員中,有很多人開始有不同的反應。但這還不夠,(美國)還需要做更多。

這不僅是因為他們攻擊以色列,那本身就已經夠糟了。也不只是因為他們想殺死猶太人,無論是哪裡的猶太人,那本身也已經夠糟了。而是,你若仔細聽他們說的話,他們說的不僅是『以色列必亡,猶太人必亡』,而且是『美國必亡』。

這告訴我們,有一股反猶主義浪潮,將帶來相當可怕的後果。當以色列受到那些躲在平民背後、要讓以色列種族滅絕的恐怖攻擊,嘗試保衛自己時,反猶主義卻在美國和整個西方社會急遽蔓延。

反而是以色列被誣指為是犯下種族滅絕罪的一方。以色列被誣指為犯下飢荒和各式各樣戰爭罪。這些都是極大的毀謗。但這一點也不新鮮。

歷史上,反猶主義攻擊總是發生在毀謗攻訐之後。那些針對猶太人的謊言令人難以置信,但人們卻信了。

現在重要的是,我們所有人、所有關心和珍視我們價值觀與文明的人,應該團結起來,說:夠了。

我們必須制止反猶主義,因為反猶主義是『煤礦坑裡的金絲雀』(預警)。跟隨反猶主義而來的,永遠是更大、將會吞噬世界的重大災難。

所以我請求你們所有人,猶太人與否,只要是關心我們共同未來與共同價值觀的人,都來做一件事:起來發聲、表態。立即停止反猶主義。」

厚顏無恥之人

納坦雅胡這段演說只有短短339個字(在推特上有1840萬次觀看),卻包含了十幾個謊言。光是最前面五句,就有五句謊言:

- 1. 這些學生並非「反猶暴徒」,而是反對種族滅絕的示威者,其中許多都是猶太人;

- 2. 他們呼籲的是自由且獨立的巴勒斯坦,而非「消滅」以色列;

- 3. 他們攻擊的並非猶太學生,而是以色列發動的戰爭;

- 4. 他們並沒有攻擊猶太教職員,除非「揭露以色列罪行」就是「攻擊猶太人」;

- 5. 在1930年代猶太人根本被禁止進入德國大學。拿今天的美國與當年德國類比是荒謬謊言。

那麼,納坦雅胡反覆提到的「消滅」以色列到底是什麼意思?

如果以色列給予以色列的巴勒斯坦人、加薩的巴勒斯坦人和約旦河西岸的巴勒斯坦人完整公民權利,那是會「消滅」以色列?還是會「消滅」以色列的種族隔離政策?要談「消滅」,真正的「消滅」是發生在加薩,執行者是以色列。

納坦雅胡的謊言中更令人憤慨的是,他說美國示威學生「想殺死猶太人,無論是哪裡的猶太人」,而且他們想要以色列「死」、想要美國「死」。他謊稱反猶主義者「劇增」。納坦雅胡說「以色列被誣指為是犯下種族滅絕」、「飢荒」和「各式各樣戰爭罪」。他的說法是心理學臨床上典型的「投射」。

口徑一致

對這一連串明顯的謊言,美國官員與媒體並不感到憤怒,反而當起納坦雅胡應聲蟲。白宮、國會、報紙、大學與警察都異口同聲,將自己國家反種族滅絕的學生定為「犯罪」。

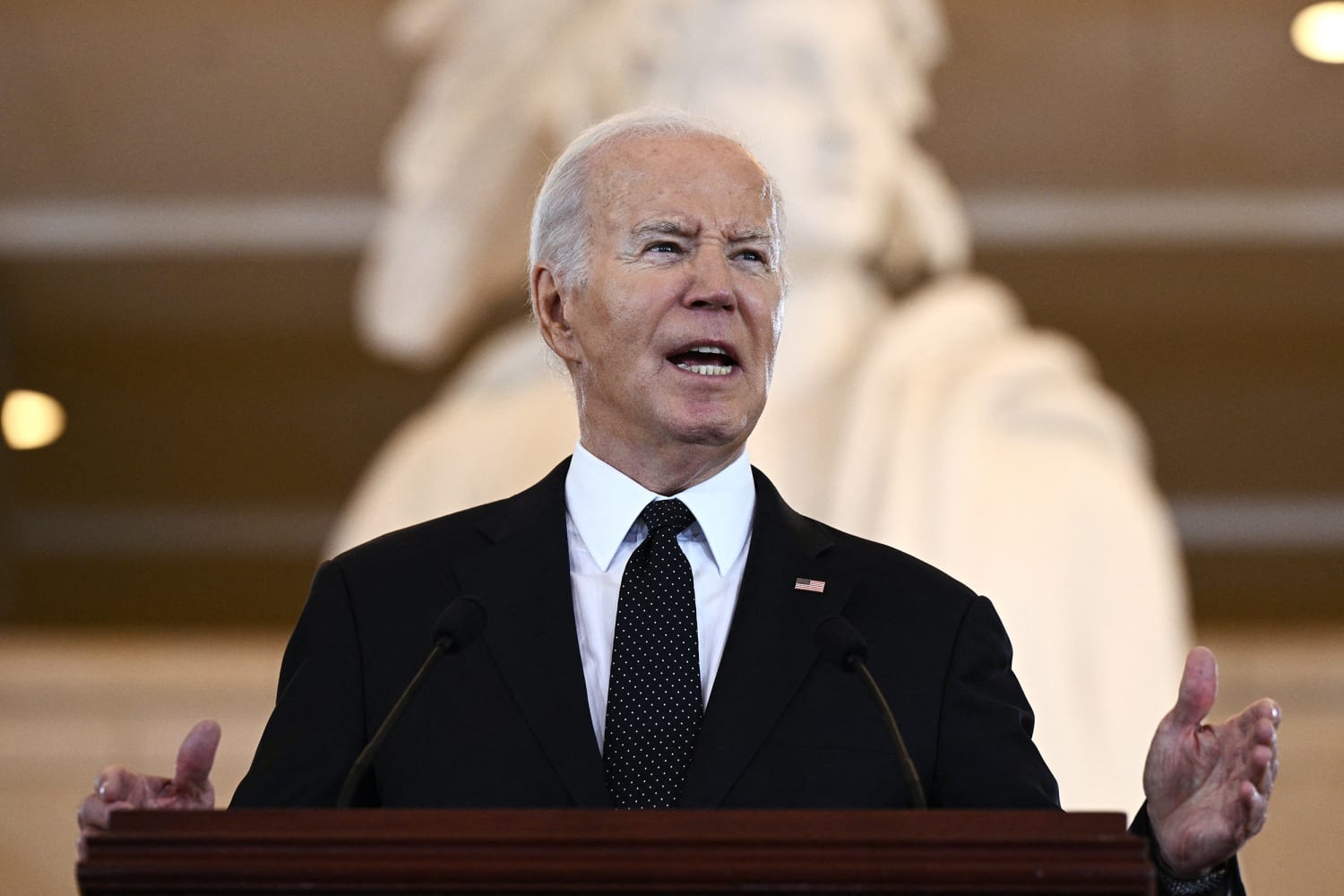

5月7日美國國會舉行的大屠殺紀念日活動中,拜登將去年10月7日的襲擊描繪為純粹發自對猶太人的仇恨,掩蓋了以色列80年來對巴勒斯坦種族清洗及土地佔領的歷史。他複誦了納坦雅胡的話:

「對猶太人的古老仇恨並非始於納粹大屠殺,也沒有隨大屠殺結束,甚至沒有在我們贏得二戰後結束。這種仇恨繼續深埋在世界上太多人心中,需要我們時時警惕並直言不諱。2023年10月7日,這種仇恨被重新喚起。

出於某種『消滅地球上所有猶太人』的古老願望,超過1200名無辜的人——嬰兒、父母、祖父母——在基布茲(集體農場)被屠殺、在音樂節被殺屠殺,被殘酷強姦、致殘,以及性侵。

當世界各地的猶太人還沒從10月7日暴行及隨之而來的創傷恢復時,我們看到美國和全世界反猶主義猛烈高漲:社交媒體上充斥惡意宣傳,猶太人被迫將他們的基帕帽(Kippah,猶太人男性頭飾)藏在棒球帽下面、將他們的猶太大衛星塞到襯衫裡。

在大學校園裡,猶太學生上課途中被阻撓、騷擾、攻擊。

各式各樣的反猶主義——反猶海報、呼籲消滅以色列(世界上唯一一個猶太國家)的口號席捲校園。」

拜登煽動了「巴勒斯坦對以色列的暴力是出於反猶主義,而非出於反抗佔領」的謊言。巴勒斯坦人裡頭當然有反猶主義者,但現在的情況並不是一個民族純粹基於對猶太種族的非理性仇恨而攻擊它。

在我2011年一次赴以色列的訪問中,我向幾乎我所見到的每一個以色列人都提了同樣的問題:「他們為什麼恨你們?」教育程度越低的受訪者就越常會說:「因為我們是猶太人,」教育程度越高的則比較願意承認以色列偷走了巴勒斯坦人的土地。

拜登推銷著跟納坦雅胡一樣的政治宣傳——納坦雅胡一直以來都向以色列人煽動「被消滅」的非理性恐懼,也就是一場新的「猶太大屠殺」——然後將自己塑造成以色列的救世主或保護者。他的權力似乎仰賴這點。然而拜登和其他美國政客的動機究竟為何?

被佔據的國會領域

國會山莊幾乎看不到對加薩的同情。一直以來,這裡是美國最支持以色列的地方。

4月24日納坦雅胡演講後,美國參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示:「當猶太學生因為他是猶太人而成為攻擊目標,當示威活動出現言語暴力、系統性恐嚇、或將哈瑪斯的兇殘成性洗白、或將10月7日暴力事件洗白,這些都是無法被接受的。」

立場極端的參議員柯頓(Tom Cotton)在福斯新聞(Fox News)上的話更為猖獗,他宣稱「拜登有責任保護這些猶太學生、免受這些在校園裡萌生的反猶暴動所侵害。那些場景讓人聯想到1930年的德國。」

四天後,美國眾議員強生(Mike Johnson)在國會山莊說:

「反猶主義是種病毒,因為政府和覺醒主義大學校長都不肯介入,我們只好眼睜睜看著這種病毒蔓延……這裡幾乎每一個委員會都有義務努力制止這場瘋狂的事件。」

結果是,美國眾議院在納坦雅胡演講後一個禮拜,即5月1日,通過了一項法案,徹底且極端地重新定義「反猶主義」,基本上將任何批評以色列政府或錫安主義的言論都定為非法。如果大學不箝制這些言論,可能就會失去聯邦經費。

我們來看看這項已提交到參議院的法案中所提到的11種「反猶主義」例子,其中正包括了批評以色列。國會還準備好,當國際刑事法院(ICC)正式以戰爭罪起訴以色列政府高層時,要拯救他們。

聽話的媒體

長期以來,美國媒體幾乎完全是從以色列的角度講故事。這制約了美國大眾及他們選出的政治領袖,無條件支持以色列;膽敢批評以色列就等著被孤立。

比如說有線電視新聞網(CNN)政論主播巴希(Dana Bash)在納坦雅胡發言後一個禮拜,在節目中評論:美國校園抗議學生「詭計未能得逞」……她憤怒地表示:「你沒聽到挺巴勒斯坦的示威者談論10月7日。2024年的洛杉磯讓人聯想到1930年代的歐洲。我不輕易說這些話。這個國家的猶太人的恐懼是顯而易見的。」她幾乎是一字一句在複述納坦雅胡的話。

而納坦雅胡說的話透過美國政客與媒體過濾後很快產生影響。4月24日,納坦雅胡演說後幾個小時,哥倫比亞大學警察就開始粗暴逮捕學生。

拜登說:「美國沒有任何校園或任何地方容得下反猶太主義或針對猶太學生任何形式的暴力威脅。這些都不是和平示威。」

但就像芝加哥大學教授米爾斯海默(John Mearsheimer)所問的:在以色列攻擊加薩以前,美國校園沒有反猶主義問題嗎?

本來可以阻止的種族滅絕

拜登本來可以立即停止這場種族滅絕,他只需停止供應所有武器、軍事援助和外交庇護。任何擁有這種權力而且有道德的人都會這樣做。然而在加薩人民遭屠殺之時,拜登卻只知道做公關,假裝反對納坦雅胡、假裝關心巴勒斯坦平民。

同樣地,拜登政府的國務院也嘗試兩面討好:為討好美國大眾而假裝批評以色列虐待平民,但實際上卻不採取行動。國務院甚至說他們有證據證明以色列可能已違反《國際人道法》,只不過證據強度不足以讓他們停止運送武器。

正如《紐約時報》所報導:

「美國國務卿告訴國會,拜登政府認為以色列在保護加薩平民方面非常可能違反了國際標準,但沒有發現明確例子能支撐停止軍援的合理性……這份報告有些地方看來自相矛盾——特別是說美國沒有掌握以色列犯罪確鑿證據那個部分。」

對納坦雅胡以及明確表達種族滅絕意圖的以色列內閣成員而言,這是他們期待已久的機會,可以實現以色列國父本古里昂(David Ben Gurion)「大以色列」的承諾。消滅哈瑪斯的戰爭是幌子,真正目的是消滅加薩地區所有巴勒斯坦人。

不論拜登或國務院說什麼,以色列都會在加薩繼續執行它的種族滅絕都更計畫,他們透過炸毀有人居住的建築物,讓以色列與西方蓋起濱海豪宅取而代之(而且底下鋪了以色列的天然氣管道)。很明顯,這是拜登、布林肯,甚至也許連賀錦麗及川普都同意的計畫。(譯註:川普女婿庫許納的家族與納坦雅胡是親密好友。庫許納曾說:「加薩海景第一排可以非常值錢…現在的情況有點不幸,但從以色列的角度出發,我願意竭盡所能把上頭的人清空、把地整好。」)

根據「猶太聯合新聞網」(Jewish News Syndicate,JNS)報導:

「以色列國家安全部長班吉維爾(Itamar Ben Gvir)於5月14日活動上宣稱,政府應鼓勵加薩地區巴勒斯坦人自願移民︰『必須做到兩件事:第一是猶太人返回加薩,回到我們的家園,我們的聖地。二是鼓勵移民,鼓勵加薩居民自願離開。這是道德的,是理性的,是正確的,也是真理。這是《妥拉》(猶太教聖經正典、摩西在希伯來聖經/舊約中的五卷書)所提出的唯一正道——沒錯,這也是合乎人道的。』」

在拜登提出要「暫停」運送武器後,納坦雅胡的回應是,就算是用「指甲」打仗,以色列也要進攻拉法。

被惹怒的美國總統

過去有幾位美國總統曾在很罕見的情況下反對以色列。1956年蘇伊士運河危機期間,艾森豪總統威脅要制裁以色列,迫使特拉維夫、巴黎和倫敦結束對埃及的軍事行動,並讓以色列撤出西奈半島。

1983年,雷根總統暫緩了運往以色列的F-16戰機,直到以色列從黎巴嫩撤軍。他說:「這些軍隊佔領著另一國,而該國要求他們撤離。在此情況下,我們依據法律不可運送這些戰機。」

根據《華盛頓郵報》報導,1992年小布希總統威脅若以色列繼續在它佔領的約旦河西岸和加薩建立定居點,將扣留100億美元貸款擔保。然而最後以色列似乎依舊總是得逞。

去年中東史學者阿布卡利(As’ad AbuKhalil)在我們平台上發表的一篇評論中,如此談論納坦雅胡的回憶錄《Bibi: My Story》(譯註:中譯為Bibi以色列總理納坦雅胡的動盪歲月,目前在部分網路書店中已被下架):

「納坦雅胡對美國—以色列關係的分析很簡單:不論以色列做什麼,不論他們發動多少戰爭和侵略,美以聯盟是不會受到撼動的。他正確地認為,美國總統無論如何都會支持以色列……」(頁84)

就算如此,我們也從書中學到,歷任美國總統都不喜歡納坦雅胡,但卻不像以前的美國總統會反對以前的以色列總理那樣,願意對抗納坦雅胡。阿布卡利這樣寫:

「納坦雅胡根本不在意他的粗魯行為和政治上的厚顏無恥會否惹怒美國總統。他引用前美國總統柯林頓談到納坦雅胡時說的話:『誰才是他O的自由世界領袖?』(頁227)但納坦雅胡確信,沒有任何一位美國總統會因為厭惡他而改變美國的政策,因為國會永遠不會終止對以色列佔領與侵略的無條件支持。」

至於歐巴馬(Barack Obama)與拜登,他引用納坦雅胡的話:

「納坦雅胡聲稱歐巴馬嘗試透過提醒他出身芝加哥來威嚇他。(頁371)納坦雅胡說:『以色列總理被當成街頭的小混混來看待。』但當時副總統拜登卻向納坦雅胡保證,可以隨時依賴他:『我是你唯一的朋友。所以有需要隨時打給我。』

但後來,納坦雅胡對歐巴馬的粗魯就連拜登也看不下去了,他在橢圓辦公室當著媒體的面訓納坦雅胡:『我們是個驕傲的國家。沒有人,沒有任何人有權羞辱美國總統。』」

阿布卡利寫道:

「納坦雅胡承認,2011年歐巴馬決定『緩和對他施加壓力』以確保連任。納坦雅胡形容歐巴馬在聯合國的演講是『他所可能發表的最親以色列的演講』。(頁419)歐巴馬在那次演說中談到阿拉伯人想『將以色列從地圖上抹去』。可是當時中東沒有任何一個國家有任何能力能抹掉其他國家,他到底是在講誰呼籲要將以色列從地圖上抹去?

擁有核武的以色列才是唯一有能力可以抹去其他國家的國家。除此以外,談到『以色列被消滅』的威脅時,沒有任何一位美國領導人曾考慮到過,實際上是巴勒斯坦民族在1948年被錫安主義勢力抹掉。對美國領導人而言,聖地歷史始於1948年。」

四年後,國會中的共和黨人在沒有知會總統的情況下,邀請納坦雅胡到國會聯席會議演講,羞辱歐巴馬。

「美國很容易操縱」

美國對納坦雅胡的服從是極致的。這讓人想到一段他在2001年用希伯來語對一個以色列定居家庭談到美國人有多容易操縱的影片。

影片中他說:「對於美國,我知道他們是怎樣。美國是個很容易操縱,或是引導到你想要的方向的國家。就算他們說些什麼,那又如何?80%的美國人支持我們(以色列)。」

關於巴勒斯坦人,納坦雅胡說:「最重要的是,首先要打擊他們。不只一次,要很多次,要讓他們痛苦至極,要讓他們付出難以承受的代價。到目前為止,他們承受的代價還不夠大。」

一個人問道:「但那樣的話,世界會說我們是侵略者。」

納坦雅胡回應:「隨便他們怎麼說。」

23年後,他讓巴勒斯坦人痛苦「無法承受」的機會來了。從官方數字看,他已經殺害了超過39000名巴勒斯坦人(若根據醫學期刊《刺胳針》的統計,實際數字更接近20萬人),這激起了美國學生的正義之怒,而他卻膽敢將這些學生比喻作納粹。

為什麼?

為什麼美國政客、大學與媒體都像奴隸般,臣服於以色列的要求?答案不只一個:

- 1. 錢——美國以色列公共事務委員會(AIPAC,政治遊說團體)的政治獻金與國防合約;

- 2. 對猶太大屠殺揮之不去的愧罪感,而且害怕被貼上「反猶太」標籤;

- 3. 美以兩個定居殖民主義國家的建國都是立基於種族清洗與種族滅絕,因此有種自然的歷史聯繫;

- 4. 彼此重疊的區域帝國和國際帝國要在中東的權力共享(Power Sharing)分一杯羹;

- 5. 以色列情報部門握有美國政客把柄;

- 6. 要讓二戰時期的意識形態持續,以便為全球以及區域霸權辯護。

錢

對於這個問題,最常見的答案是為了政治獻金,政客們希望避免被以色列遊說集團的資金「初選刷掉」。AIPAC每年募集超過1億美元,這些錢用於遊說,以及向美國政治候選人提供選舉捐款。

大學也仰賴有錢的捐贈者,其中有很多人被要求對以色列保持絕對忠誠,這能解釋為何美國大學要求警方打散在校園裡進行的反種族滅絕和平示威活動。

當然,以色列不斷持續轟炸加薩也為美國的國防承包商帶來大筆財富

但不僅僅是錢的問題。

大屠殺的陰霾

西方國家政府對其在二戰期間,於大屠殺中所做的可恥行為抱有強烈的愧疚感。而德國自然是有罪國家之首,它現在是以色列第二大武器供應國,僅次於美國。

這種遺留下來的愧疚感創造某種條件,讓受害者後代在80年後的今天仍然免受批評,以色列領導人很明顯利用了這點,博得了幾乎是取之不盡用之不竭的同情。

前以色列(教育)部長阿倫尼(Shulamit Aloni)在2002年接受古德曼(Amy Goodman)採訪時被問到:「在美國,當有人對以色列政府政策表達不滿時,常會被稱為『反猶主義者』。作為一個以色列猶太人,你對此有何回應?」

她回應說:「嗯,這是一種技巧,我們總愛使用這種技巧。當歐洲人批評以色列時,我們就會提到大屠殺。當美國人批評以色列時,他們就時反猶主義者。」

她說,以色列存在一種「這就是以色列,我的國家,不論對還是錯」的態度,他們「不打算聽到批評聲」。阿倫尼說,反猶主義、大屠殺,還是「猶太人苦難」,都被利用來合理化「我們對巴勒斯坦所做的一切」。

「牛仔與印第安人」

2011年,我採訪了黎巴嫩前財政部長寇爾姆(Georges Corm),地點在貝魯特他的辦公室。為協助美國聽眾理解以色列佔領整個歷史上屬於巴勒斯坦的土地,他將以色列所做的事情比喻為「牛仔與印地安人的故事,而巴勒斯坦人就是印地安人。」

他說,這種共同的定居殖民經驗,在征服的土地上清洗掉原本居住在上頭的人口,在以色列與美國之間創造了一種強烈的聯繫。他說,舊約聖經尋找「應許之地」的神話角色也讓兩國緊密聯繫在一起。

美國對以色列建國的基礎相當無知。因此一些以色列歷史學家寫的東西簡直是爆炸性的,特別是帕佩(Ilan Pappé)。他的《巴勒斯坦的種族清洗》(The Ethnic Cleansing of Palestine)揭露了以色列建國元勳驅逐70多萬原住民人口到鄰近國家的意圖,而且在一個至今仍未間斷的過程中殺害了幾十萬巴勒斯坦人,就像在今天的加薩。

帝國的重疊

根據「電子起義」(The Electronic Intifada)網頁寫道:

「早在1937年,本古里昂(以色列國父)就寫道『猶太民族的邊界,就是猶太人的願望,沒有任何外部因素可以限制它。』

而本古里昂還希望將『猶太人的願望』拓展至以色列的『聖經邊界』(一路延伸至伊拉克)。在這個願景中,根本提都沒提過原住民人口。」

聖經中有關以色列的地理位置說明,可見於《創世記》15:18-21,這裡定義了應許給亞伯拉罕子孫的土地:

「當天,耶和華與亞伯蘭立約,說:『我已將這地賜給你的後裔,從埃及河直到大河幼發拉底河,就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、赫人、比利洗人、利乏音人、亞摩利人、迦南人、革迦薩人、耶布斯人之地。』」(譯文採用了中文和合本版本)

從埃及河,直到大河幼發拉底河。

在這段訪談影片中,本古里昂說以色列沒有「強迫」阿拉伯的巴勒斯坦人離開他們的土地。

但其他早期的以色列領導人,對他們的計畫卻相當公開、毫不掩飾。1956年,以色列國防軍總參謀長戴陽(Moshe Dayan)談到加薩時表示:

「我們有什麼理由抱怨他們(巴勒斯坦人)對我們的強烈仇恨?八年來,他們住在加薩難民營裡,眼睜睜看著我們,將他們和他們祖先生活的土地變成我們的家園……我們是定居者的一代,若不是靠著鋼盔與槍管,我們根本無法種一棵樹,或建造一棟房子……我們不要害怕看到伴隨著並且吞噬著幾十萬阿拉伯人的仇恨,他們在我們周圍,等待著雙手可以沾滿我們鮮血的那一天。」

以色列與「大以色列計畫」的啟動正逢戰後美國全球帝國的開端,而美國帝國也與中東地區以色列這個新興的區域帝國重疊。以色列及其區域的野心,很自然地與美國想成為該區域的老大不謀而合:這兩個國家都想征服阿拉伯人民與統治者。

因此為了美帝國的延續,以及在面對全球日益增長的反對聲浪下能讓所有的利益歸於美國統治者,華盛頓繼續不斷支持以色列的擴張主義——無論代價多高、死多少人——是很自然的。

勒索

除了賄選之外,我們也不能輕易忽略以色列情報部門收集美國政客的黑料,以讓他們言聽計從的說法。根據以色列前軍事情報官員班孟納希(Ari Ben-Menashe),這種勒索是以色列戰術的一部分。比如他在2020年我們的節目「CN Live!」上就表示,兒童性交易販艾普斯坦(Jeffrey Epstein)就在搜集這類對美國權貴不利的情報。

深陷於二戰陰影下

驅動著美國和以色列區域或全球主宰的意識形態,有一部分還陷在二戰陰影中:這是一種錯覺,認為美國仍是世界的救世主,而猶太人還仍然是歷史的受害者。彷彿80年來時間未曾移動。

確實,猶太人是二戰最大受害者之一,但美國並非唯一、甚至不是主要的救世主,因為講到消滅納粹,蘇聯扮演的角色遠大過其他國家。

戰後,美國在全球各地留下軍隊,這些擁有豐富自然資源的地區飽受蹂躪破壞,然而戰爭並未觸及美國本土。

結果就是一個全球帝國的誕生。從那時起,美國領導人就一直致力擴展並維持這個帝國,方法是在全球各地扶植願意服務美國經濟暨戰略利益的政府、推翻不願配合的政府。為實現這些目標所進行的選舉干預、政變和侵略已在東南亞、中東、拉丁美洲等地奪走了幾百萬無辜的生命。

為了維持某種道德表象,並以「傳播民主」之名合理化美國在全球性的侵略,美國必須不斷將自己放置在「反法西斯」的道德制高點。因此每當美國領導人在海外擴張時,總會重提二戰。

當華盛頓計畫推翻某個不服從美國的外國政府時,前兆往往是美國官員開始回顧二戰、並為不服從的領袖貼上「希特勒」標籤。

海珊(Saddam Hussein)是希特勒。米洛塞維奇(Slobodan Milosevic)是希特勒。諾瑞嘉(Manuel Noriega,前巴拿馬領導人)是希特勒。格達費(Muammar Gaddafi,前利比亞領導人)是希特勒。普丁當然也是希特勒。

為了說服自己「我們是正義的部隊」,而非渴望奪走他人資源的嗜血冒險家,美國領導人不斷用二戰的旗幟包裝、遮掩自己。

二戰大屠殺的倖存者後代揮舞著大屠殺的創痛,作為自己進行種族滅絕的藉口,這是何等的自私惡劣?

這種困惑很明顯仍存在於今天的德國。由於他們對二戰期間對猶太人的種族滅絕感到愧疚,並決心不讓這樣的事情再次發生,他們深深陷在二戰的過去,無法接受以色列在80年後的今天已成為種族滅絕的加害者。

因此,德國反以色列屠殺的示威會被視為反猶太示威,必須被阻止。就像2024年5月在柏林洪堡大學廣場上,警察阻止示威的活動。那曾是戈培爾(Josef Goebbels,第三帝國的總理)帶領納粹黨焚書的地方。

德國警方在那個月也在柏林終止了一場有關加薩的學術會議。德國人懷著錯誤的熱情,在試圖阻止一場種族滅絕的同時卻支持了另一場種族滅絕。他們向加薩屠殺行動提供的武器之多,僅次於美國。

2009年,以色列電影製片人沙米爾(Yoav Shamir)電影《誹謗》(Defamation)的最後一幕是一位參加完奧許維茲集中營校外教學的以色列少年。她原本和所有少年一樣,為第一次坐飛機感到興奮。旅行結束後,她說她想殺死所有對她同胞做出這種事情的納粹。當她被告知那些人已經死了的時候,她冷冷回應:「他們有後代。」

這部15年前的電影顯示了以色列如何非理性地刻意誇大反猶主義,並煽動對新的猶太種族滅絕的恐懼。但電影呼籲以色列人要停止沉溺過去,而應著眼未來。

然而看來,一切似乎都為時已晚。