【譯者註】在這篇文章中,Jonathan Cook 探討了西方新聞媒體的真實角色和運作方式。Cook 指出:所謂的「自由媒體」實際上是財團和政府控制的工具,目的是馴化和操縱大眾,而非如一般認為的那樣提供公共服務或是多元資訊的競爭平台。作者引用杭士基與赫曼的「政治宣傳模式」來說明,媒體利用誤導、不報導及謊言來操控受眾,並強調西方媒體偏向於掩飾政府和財團的利益。文章舉例說明媒體在報導加薩與烏克蘭事件時,對不同國家和群體採取了顯著的雙重標準,強調這種不平衡的報導方式服務於特定的政治和經濟利益。

作者Jonathan Cook為長期關注中東議題的英國記者,曾獲瑪莎蓋爾霍恩新聞獎。本文由孫訥翻譯、盧倩儀校對。

當我們想要瞭解我們跟新聞媒體的關係時,唯一能仰賴的是媒體對自身角色的評估,難怪我們大多數人都會以為,西方的「自由媒體」是股善的力量:是民主的基石、是西方文明優越的試金石。

我們之中較為理想主義的,視新聞媒體為某種形式的公共服務。而我們之中較為憤世嫉俗的,則視新聞媒體為各式資訊與評論相互競爭的市場,雖然常有醜惡的事發生,但真理終會獲勝。

然而這兩種觀點都是幻想,現實還要遠遠、遠遠黑暗許多。我說這話的身份是曾在被廣泛視為西方最進步的兩份報紙—《衛報》(The Guardian)與《觀察家報》(The Observer)—編輯室工作多年的資深記者。

作為讀者,我們並不像一般所想像的那樣,是在「消費」新聞,因為實際狀況是新聞在「消費」我們。換句話說,媒體利用新聞來馴養我們這些媒體受眾。更準確地說,這種關係是一種施虐者與被虐者的關係。

聽起來很像偏執狂的陰謀論嗎?

事實上,這種論點早就被以很學術化的方式談論過了,杭士基(Noam Chomsky)與赫曼(Edward Herman)在《製造共識》一書中便提到這點。

如果你從沒聽說過這本書,可能是有原因的:因為媒體不希望你讀這本書。

當我在《衛報》工作時,編輯室裡資深編輯最愛辱罵的人就是杭士基了。作為年輕記者,我們被警告不要讀杭士基的書。他們的擔心當然是:要是我們開始深入思考媒體的角色怎麼辦?要是我們開始試探允許被報導的新聞的紅線怎麼辦?

杭士基與赫曼的「政治宣傳模式」(Propaganda Model)分析框架詳細解釋了西方大眾如何「在自由的情況下被洗腦」;幫他們洗腦的就是由財團及政府在背後操控的媒體。這些利益之所以能被隱藏,是因為媒體決定什麼才算是新聞,而且提供我們框架,要我們透過那些現成框架理解事情。

這些媒體最主要的工具是誤導,以及刻意不報該報的新聞——在比較極端的情況下,會直接說謊欺騙大眾。

杭士基與赫曼的「政治宣傳模式」指出,新聞媒體之間還是會相互競爭,但這種競爭僅僅是狹隘的、表面的,目的是分化我們,讓我們為各自「部落」(Tribal)的意識形態的陣營效忠——即左派與右派。

這些「陣營」的存在讓我們持續誤以為自己享有多元的思想、我們對事情的反應是掌握在我們手裡,我們可以選出政府——就像我們可以選擇要看BBC還是看Fox News一樣。

我們像牛羊一樣在對立陣營群聚這個事實與自主選擇無關。這些陣營存在的目的是確保我們保持分裂,這麼一來,操縱、統治我們就方便多了。不同陣營的存在掩蓋一個更深層的真相——政府-財團掌控的媒體只是個公關部門而已,他們背後真正的當權者刻意要我們力量微弱。

為了生存,西方當權者需要人工建立起兩種大眾認可,兩者彼此相關。

第一,大家必須同意:地球所有資源必須歸西方控制,這是西方與生俱來不可被剝奪的權利,就算犯下可怕的罪行也在所不惜,無論是對其他人類(例如現在加薩的種族滅絕),或對其他物種(例如我們正在這資源有限的星球上為追求不可能被滿足、永無止境的經濟成長而毀掉大自然)。

其次,我們必須同意:西方最富有、最有權的精英有不可剝奪的權利,有權拿走我們以工業規格蹂躪我們唯的一家園所獲得的利潤的絕大部份。

媒體很少指出這個揮霍浪費又貪婪的體系,因為已被正常化了。但如果要給它一個名字的話,那就是「資本主義」。但媒體只有在需要時才會讓這個詞從陰影中浮現出來,也就是需要利用它來對抗或嘲弄它紮的意識形態死敵稻草人——社會主義——時。

面對一套專為極少數超級富豪設計、由人類自殺式攫取地球資源的體系,新聞媒體以卓越的手法讓閱聽大眾覺得這完全正常。

這就是為什麼同一批億萬富翁忙著買媒體,就像他們忙著買政客一樣。事實上,掌握了媒體,就掌握了政治階級。這是終極的「買一送一」優惠。

沒有政客有本錢挑戰關鍵的政府-財團利益,或挑戰幫忙掩飾那些利益的媒體,否則下場就像幾年前英國前工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)所經歷的那樣。

過去十五年(或許不只),我一直試著向讀者強調我們與媒體之間真正的關係——即操縱者與被操縱者——並利用媒體對重大新聞事件的報導作為實例來進行我的分析。

若只純粹在抽象層次談論這種虐待關係不太有說服力,因為我們已深深沉浸在宣傳之中了。

解放我們思想的關鍵第一步就是了解媒體如何日復一日地進行調包、遺漏、欺騙與誤導。

如果你仰賴政府-財團媒體指引,那你已落入它的魔爪、已經是受害者了—你是你自己令人窒息的無知、你的自我破壞、你的自我毀滅的受害者。

但以往「自由媒體」很少有下列這麼明目張膽大肆宣傳的例子、明目張膽到讓讀者很難忽略。政府-財團媒體讓我的工作變得輕鬆了一些。

本月稍早,媒體報導了兩件極為相似的事件,但媒體框架兩件事的方式截然不同。框架的方式很明顯是要服務政府-財團的利益。

第一個事件是7月6日以色列對加薩一所學校的空襲,當時巴勒斯坦平民(包括兒童)正在這所學校避難,躲避幾個月來以色列軍隊的轟炸暴行。以軍這幾個月的轟炸已造成數以萬計的巴勒斯坦人死亡,摧毀了加薩大部分房屋與基礎設施。

加薩發生的嚴重死亡與破壞,迫使國際法院對以色列的「種族滅絕罪」進行審判。這件事媒體不怎麼報,因此很多人根本不知道。以色列因種族滅絕受審的案子就這麼消失在記憶黑洞。

第二個事件是7月8日俄羅斯對基輔一間醫院的空襲。當天俄羅斯對烏克蘭進行了一系列攻擊,包括這間醫院,造成了36位烏克蘭人死亡。

我們應該要記得,在任何一個普通的日子裡,以色列至少在加薩殺150個巴勒斯坦人。這情況已日復一日持續九個月了。幾乎可以肯定,死亡人數被嚴重低估。不像在烏克蘭,在被炸爛的加薩,官員很早以前就已失去統計死傷人數的能力了。

我們也要留意,就算以色列飛彈每天殺死大量地巴勒斯坦婦女與兒童,但新聞媒體基本上在幾個月前就停止了對加薩屠殺的報導。BBC主要的晚間新聞幾乎不報導此事。

在烏克蘭這場持續兩年多的戰爭中,有36名烏克蘭平民被殺就吸引了西方媒體極高的關注與擔憂。然而加薩每一天的巴勒斯坦平民死亡人數都比那數字要高,何況那是我們的政府直接幫忙屠殺的,何況屠殺開始的時間比烏克蘭戰爭要晚近得多。這些簡單的事實說明了一切。

那麼,人們最信賴而且所謂最進步的媒體是怎樣報導加薩與烏克蘭這兩個可類比的事件的呢?

從新聞標題就可一窺報導全貌。

BBC一貫的模式我們都已太熟悉。它以大聲嚷嚷的方式下了這樣的標題:「俄羅斯對烏克蘭城市進行大規模飛彈攻擊,造成至少20人死亡。」它明確指出俄羅斯要為烏克蘭人的死負責,就算當時對於到底是俄羅斯飛彈還是烏克蘭防空飛彈造成這場破壞還有爭論。

然而同時,BBC也小心翼翼避免指出是以色列殺死了那些在加薩避難所躲以色列炸彈的人,即便以色列早就不再假裝巴勒斯坦貧弱的火箭可造成如此大規模的傷害。BBC標題寫:「加薩學校空襲造成至少15人死亡。」

《衛報》的新聞標題對比甚至更鮮明。

《衛報》至少指出以色列對被殺的巴勒斯坦人有責任——「巴勒斯坦官員稱:以色列空襲加薩學校,造成16人死亡。」

然而描述這些巴勒斯坦人的死亡的方式是種枯燥乏味、事不關己的陳述,而且暗示並不確定真有人死,而只是有人如此宣稱,而且做此宣稱的還是「巴勒斯坦官員」(大家都知道這是在暗示這些官員不可信)。所有這些寫法都在引導著讀者的情感,刻意讓他們反應冷漠,無動於衷。

報導的框架很明確:這只是加薩平凡的一天。沒必要過分關注巴勒斯坦人的苦難。

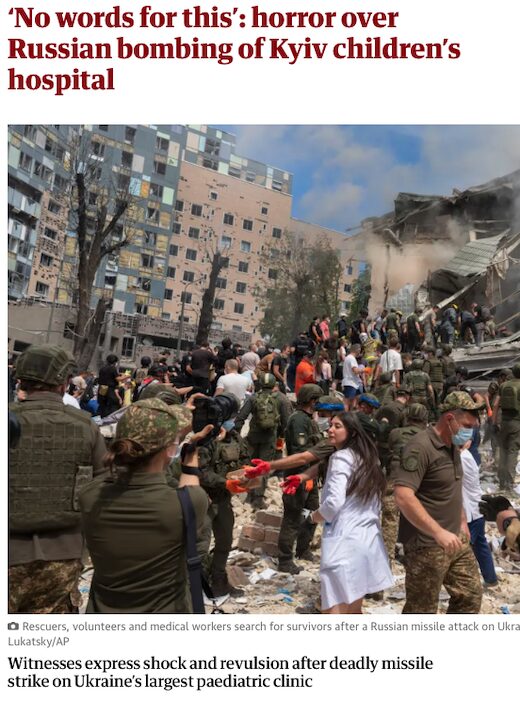

與之形成鮮明對比的是《衛報》報導烏克蘭遭襲擊的封面故事用的截然不同的語氣。它的標題為:「言語無法形容的恐怖:俄羅斯轟炸基輔兒童醫院。」

副標題寫:「致命飛彈擊中烏克蘭最大兒童診所,目擊者表達震驚與厭惡。」(然而人權觀察組織說,只有1名兒童死亡,10人受傷,與加薩襲擊造成的巨大傷亡相比,可說是小巫見大巫)

新聞強調的是「恐怖」、「震驚」和「厭惡」。我們被告知那是「言語無法形容」的。這種用語傳達出這種暴行的殘忍。整個標題強調的是「致命飛彈」鎖定「兒童」。

當然,以上這一切都可以用來形容以色列日復一日鎖定巴勒斯坦兒童做出的恐怖行為。但當然,媒體不會這麼做。

如果以上的案例說服力還不夠,那來看看《衛報》對加薩和烏克蘭類似事件的處理手法。

以下是《衛報》11月報導以色列摧毀加薩最大醫院的報導方式。當時這類行動尚未像現在這樣成為常態,而當時以色列在加薩醫院殺害的平民人數,已遠超俄羅斯在烏克蘭所殺的數量。

新聞標題以冷靜語氣寫:「以色列國防軍稱,在『有針對性的』反哈瑪斯行動中,國防軍進入了加薩希法醫院。」

《衛報》毫不猶豫復述以色列軍方術語,將屠殺希法醫院合理化為「有針對性的行動」。

《衛報》直接重複以色列「這是針對哈瑪斯」的論調,遮蓋了以色列行動的主要受害者是病患和醫護人員。這就像以色列一直以來肆無忌憚地摧毀加薩,都聲稱是為了「消滅哈瑪斯」,即使哈瑪斯變得愈來愈強。

很明顯,《衛報》對加薩最大醫院遭瘋狂殺戮不會使用「恐怖」、「震驚」或「厭惡」這些詞。這些情感用語專為烏克蘭保留。

如同麥克萊德(Alan MacLeod)於推特上所指,美國「自由派」媒體,也同樣以差別待遇對待烏克蘭與加薩。

在俄羅斯襲擊烏克蘭的隔天,以色列在加薩攻擊另一所學校庇護所。《紐約時報》很明確教它的讀者對兩起事件要有不同的感受。

新聞標題:「加薩南部學校建築遭受攻擊,據報導造成至少25人死亡。」

請注意這種被動、不確定的處理手法—畢竟這只是一篇報導。也請注意加害者以色列沒被提及。

新聞標題:「俄羅斯在烏克蘭多個地方展開致命攻擊,擊中兒童醫院。」

與加薩的報導明顯有別,俄羅斯被清楚指出是加害者,並使用主動語態來描述它的罪行,而且還再次用了情感形容詞「致命」來勾起讀者情緒反應。

標題和照片是幾乎每個讀者都會看到的部分。這是為什麼標題和照片在提供框架、引導我們理解事件上是那麼的重要。因為是平面媒體對我們進行政治宣傳的主要手段。

廣播媒體,像是BBC,操縱我們反應的方式稍微有些不同。

播報順序(頻道用來提示自己重視哪些新聞)很重要,主持人和記者的情緒反應也很重要。想一下BBC駐莫斯科記者羅森堡(Steve Rosenberg)每次提到普丁的名字時都帶著一抹冷笑,或者對俄羅斯總統所有聲明都要強忍住自己的不屑。

試想像任何一位BBC記者被允許對以色列總理納坦雅胡做同樣的事,更別說英國首相施凱爾爵士了。

媒體另一個引導我們關注某件事、忽略其他事的方法,是將焦點集中放在所謂的「人性故事」:找一個一般人,以他的困境與痛苦為故事焦點,而不是找名嘴來分析。

比如說BBC晚間新聞基本上早已停止對加薩苦難的報導。就算報,也很簡短,而且會是在節目的最後,通常只報些枯燥的事實。他們很少報「人性故事」故事。

但在這週二(7/9)的「BBC十點新聞」節目中,他們兩度打破這個慣例。當時的背景是,以色列兩度鎖定本來應該是供那些被以色列炸彈趕出家園的巴勒斯坦人作為避難所的學校進行空襲。

BBC有沒有講到那些空襲受難者的故事?沒有。這兩場襲擊最終只得到一滴滴簡單報導。

第一則「人性故事」是關於一位烏克蘭母親,播放的畫面是她在基輔醫院遭襲擊的次日,絕望地拼命尋找孩子,最終得以團聚。

第二則「人性故事」則來自加薩,卻沒有提到那許多躲在學校庇護所、被以色列襲擊的諸多受害者。它的焦點反而聚焦(而且篇幅很長)一個巴勒斯坦人因為反對哈瑪斯統治,而在加薩遭到毆打。

換句話說,BBC不但認為前一天發生的烏克蘭人死亡事件,比起當天以色列殺害29位巴勒斯坦平民還來得重要得多,而且也認為一名巴勒斯坦男子遭哈瑪斯毆打是比29個平民被炸死更重要、優先的新聞。

只有在極少數個別巴勒斯坦人被其他巴勒斯坦人殘暴對待時,媒體才會鼓勵我們要關心巴勒斯坦人。當幾百萬巴勒斯坦人在加薩這個貧民窟監獄被他們的佔領者—以色列—殘酷虐待時,媒體卻不要我們關心他們。

這種倒錯新聞優先順序的模式,以及不斷被扭曲的報導框架,是我們該如何看待媒體的線索:他們想達成什麼目的?他們之所以存在,角色是什麼?

BBC新聞報導看來是在嚴格遵循英國外交政策目標,用盡一切可能放大俄羅斯暴行。同樣地,BBC看來不斷在製造藉口以忽略或淡化以色列暴行,同樣也是嚴格遵循英國外交政策目標。

烏克蘭是西方維持全球「全面主導優勢」(Full Spectrum Dominance)的關鍵戰場。「全面主導優勢」是華盛頓核心的外交政策戰略,目的是確保其他國家(比如中國、俄羅斯)無法挑戰美國對全球資源的控制。美國及其西方盟友似乎準備冒著一場完全不必要的核戰風險來贏得這場鬥爭。

同時,以色列這個西方在富含石油的中東地區安插的殖民堡壘國家,是華盛頓實現在中東地區主宰地位的關鍵盟友。巴勒斯坦人是這項計畫的絆腳石。他們像蒼蠅一樣,可以被漠不關心地拍死,而且這麼做免責。

有了這樣的框架,我們可以理解為何BBC和其他媒體總是如此有系統地一敗再敗:無法做到自許的「客觀」及「不偏頗」報導,無法監督權力並讓有權者亦須負責—除非那個有權者是官方認定的敵人。

事實是,BBC、《衛報》和其他媒體只不過是偽裝成新聞部門、為政府-財團服務的宣傳管道。

除非我們搞清楚這點,他們將繼續馴養我們。