(本文感謝作者供稿,精選圖片取自永遠的王津平臉書)

70年代臺灣淡江大學畢業的學生們和臺灣地區政治受難者互助會的家屬們,都親切地稱呼王津平叫「王老師」,後來連工黨、勞動黨的黨工們以及往來的勞工弟兄們也習慣尊稱他是「王老師」。凡是認識王津平的朋友們大概都能夠同意,如果要用一個語詞來概括王老師這個人,那就是「溫暖」,如果要用一句話來概括他的一生,那就是「無可救藥的樂觀主義者」。

2019年他在北京的中日友好醫院住院,已經被阿茲海默症侵蝕折磨很久,無法正常認知與記憶的王津平,許多朋友過來探視,他已經無法辨識,但是每次看到我,還是露出高興欣喜的表情。

他一直認得我!

不過跟他交談卻顯得非常困難。一方面他口齒不太清晰,另方面他的大腦感官可能受到損傷。每次,在醫院陪伴他的兒子王正,辛苦地在我們中間翻譯,讓我感覺溝通實在費勁。但是,我依然清楚感覺他的革命樂觀主義與激情沒有絲毫喪失──因為只要提到祖國統一與社會主義相關人物與事情,他就兩眼放光,精神充滿。

革命的浪漫主義者

王津平那種革命的浪漫主義以及對同志們、晚輩們那種無私的關懷與照顧,許多70年代「淡江幫」的左派窮苦學生、許多老政治犯們坐牢或逃亡期間,他們的家屬與子女們都銘感五內。在白色恐怖高壓下還經常感受到的物質饋贈和人情溫暖,都有王津平聯合朋友們在暗中行動。同樣,許多弱勢族群在國民黨黨國體制那種被壓迫的、被扭曲的經濟社會環境中痛苦呻吟,而能夠站立出來發聲、與受苦的靈魂感同身受的,王津平也是最前線的標兵。

雖然在1976年夏天前因為我與《夏潮》雜誌的王曉波、蘇慶黎等人經常接觸,就大略知道「這個人」的一些情況,但是真正跟他比較頻繁見面是在1987年夏天我離開火燒島監獄回家之後,他跟夏潮聯誼會的朋友們到我台中大肚的鄉下去慰問我的出獄同時吊唁母親的喪事之後。

不久,我離開故鄉剛到臺北,借住在王曉波新店家裡屋頂加蓋的違章閣樓,他正好在擔任《遠望》雜誌的總編輯(這是日據時代臺灣民眾黨主席蔣渭水的秘書長蔡其昌先生與老同學們 [老紅帽- 老政治犯們] 創辦的統派雜誌),聽說我已經到了臺北,很快就找到我,把我叫到雜誌社去,讓我坐到一張書桌前面,他拿來一疊稿紙,就讓我開始撰寫有關火燒島回憶。

以前我聽前輩作家們說,六、七十年代《幼獅文藝》的主編朱橋是個逼稿高手,他在向你邀稿後,就跑到你家賴著不走,一直等到你把文章寫出來交給他。 而《時報副刊》的主編高信疆則更有人情味──先把他要你寫的文章稿費預支給你!讓你欠著,讓你賴帳都在所不惜。而王津平則把你拉到雜誌社去,吃喝招待,不交稿不準回家。

記得出獄後不久,我跟同案的賴明烈曾經見過臺灣著名鄉土文學作家黃春明,他請我們午餐的時候,三番兩次鼓勵我要把火燒島的親身經歷記錄下來。我感謝他的好意,但我拒絕了。理由很簡單:「我還在往前走。 我還不想往後看!」

不過,在王津平的軟磨硬泡下,我還是開始寫了六、七篇的獄中見聞,發表在《遠望》雜誌上。那時候記憶猶新,第一手資料就此公佈。解嚴後的臺灣氣候比較寬鬆,我也放手暢言。

後來很快,在八月份,我就擔任夏潮聯誼會的主任秘書。1987年7月14日臺灣宣佈解除戒嚴狀態,被壓抑快40年的各種社會矛盾一起迸射而出,各種社會運動、政治運動、民族運動、文化運動等等紛紛傾巢而出。這期間,1986年9月28日,黨外人士在臺北圓山大飯店宣布組織「民主進步黨」是破天荒的大事,不過臺灣「統左派」的老同學們基本上沒有參加這個政黨,理由也很簡單:無法認同「臺灣前途自決」的台獨主張。統派政治犯們曾經為是否加入民進黨激烈辯論過。贊成者認為可以效法當年中國共產黨加入中國國民黨的經驗,進去改造民進黨。反對者則認為從黨外運動到民進黨成立,並以「臺灣自決論」作為黨綱,背後有美國與日本帝國主義的支持,過程並不單純。何況民進黨在圓山飯店創黨大會的參與者,有一半以上不是國民黨特務就是特務的線民![1]

1987年5月17日,臺灣本土主張「祖國統一與社會主義」的知識份子們,主要是《夏潮》系列的雜誌作者、編者、讀者群體,在老同學互助會「臺灣地區政治受難人互助會」(以林書揚、陳明忠、張敏生、劉建修、劉喬木、石滄庚、郭明哲、鄭添枝、江漢津、 周漢卿等等北中南各區代表為核心)全力支援下,包括進步知識份子與新聞記者,文化界人士(例如陳映真、王拓、王杏慶、尉天驄、王杏慶、吳耀忠、詹澈等等),《人間》雜誌社的文字與攝影報導記者群,左派學生精英(主要是「淡江幫」)和「外省人返鄉促進會」的核心成員(何文德、姜思章、朱文貴等),台灣少數民族詩人莫那能、原住民人權運動的蘭嶼達悟族施努來以及70年代美國保釣運動的一些臺灣留學生共同宣佈成立夏潮聯誼會。

淡江大學任教與左傾學生圈群

這個過程,淡江大學校園民歌和政治狂飆運動所吸收的學生,像楊祖珺、宋冬文、李其然、李復中、方守仁、呂欽文、林汮育、王永、馮之葉等等精英,紛紛加入。他們的精神導師就是王津平。而美國老保釣運動的串聯者,除了王曉波、蘇慶黎,主要就是王津平。台灣老同學的串聯工作,除了火燒島回來的歷年出獄大佬,就是王津平—-他在長期關懷政治犯家屬的過程中,累積了老同學對他的信任與支援。許多「關二代、關三代」(政治犯的子女和孫子女們)都親切地叫他王老師。他真的親自給這些晚輩們補習功課,送錢、送書、送溫暖。

王津平在淡江大學附近開了一家文理書店,除了販售一般商業圖書之外,也流通進步書刊雜誌,包括影印的左派禁書和理論刊物,也是淡江左派學生課後聚會場所。當然,窮困的學生也可以在這裡打工賺取學費。一到吃飯時刻,王津平就是「孟嘗君」負責養士。據說佛祖釋迦牟尼從不對饑餓的學員講課,他在宣講佛法之前,一定讓聽講者先吃飽飯。而王津平在淡江幫的學生當中,除了對馬克思主義的嚮往之外,也有不少是來蹭飯的。甚至有特務學生是來搜集情報專門打小報告的。王津平心知肚明,依然笑臉相迎。

王津平的溫暖就在「包容」──不論多壞的人性、多糟糕的災難,他都能夠平淡寬容。 這種近乎宗教家的情懷,不禁讓我聯想到法國文學家雨果(Victor Hugo)著名小說《悲慘世界》(Les MISÉRABLES)裡面的主角,剛出獄的罪犯尚萬進找不到工作又被警探跟盯,走投無路之餘,終於去偷了教堂的祭祀禮器,企圖變賣為生。不料出門不久就被盯梢的警探逮捕。更令他料想不到的是這家教堂的神父,竟然在警探要求作證時說這些東西是他贈送的。於是尚萬進被無罪釋放。尚萬進痛哭流涕,感恩之餘,從此改過向上,改名換姓,做到市長。

給無路可走的人路走、給失望絕望的人希望、給痛苦悲傷的人慰藉、給勞苦困頓的人撫慰……這種宗教家的情懷與慈悲,我在王津平身上屢次看到。這也是真正社會主義者的道地精神面貌。

後來王老師又開辦了「有信心」英語補習班,企圖通過英語教育接觸更多社會學生,進行「進步」的思想教育。我們許多政治犯的孩子、孫子在這了免費上課,許多貧窮的孩子們來上課不用繳交費用,王老師還送許多書籍。當然,除了英語方面的,還有進步方面的。記得當時有位性感女星陸小芬來上課,王老師一視同仁,還灌輸她如何超越「被商業資本主義把女性肉體物化」的革命理論。

記得王津平利用在淡江大學英文系任教「美國文學」選讀的課堂上,讓學生們學習美國現代民謠、抗議歌曲之父Pete Seeger的著名運動歌曲,像《Which Side Are You On?》裡面的歌詞,質問聽眾站在哪一邊:「不是工會的支援者,就是大老闆的打手,沒有中立者。你站在哪一邊?」[2]

王津平通過更多的美國60年代流行民歌Folk Songs、抗議歌曲Protest Songs和藍調歌曲Blues,把美國的社會矛盾、種族歧視、階級對立以及青年人反對不正義的越南戰爭等呈現給課堂上的台灣學生。讓學生們回過頭來思考臺灣自己本身社會面臨的問題:臺灣當局已經被聯合國趕出來、釣魚臺列島被美國移交給了日本、《上海公報》已經發佈、蔣經國訪美被台獨聯盟的黃文雄與鄭自才刺殺未果、蔣介石過世、黨外運動興起……風雨飄搖中的臺灣,何去何從?

當時歐洲法國也興起學生運動,在哲學家沙特Jean-Paul Sartre和其伴侶波娃Simmone de Beauvoir精神領導下,風起雲湧,席捲法國巴黎拉丁區的大學校園。 他們就是革命導師。不只是理論,更鼓吹行動。與其坐而言,不如起而行。

王津平作為淡江大學進步學生的導師地位,結合當時淡江校園其他幾位年輕講師梁景峰、李元真以及李雙澤、唐文標等在淡江校園推動不少被國民黨校園特務頭痛的事件,通過學生社團“時事研習社”的激進學生宋東文、蔡裕榮、李複中等等鬧場,搞黃了陶曉清他們的西洋歌曲演唱會,有效地推動了校園民歌運動,「唱自己的歌運動」。(當然,有人質疑說,王津平既不會彈又不會唱,更無法自彈自唱,如何領導這個運動?我的答案是:思想啟蒙,行動催促。)

唱自己的歌

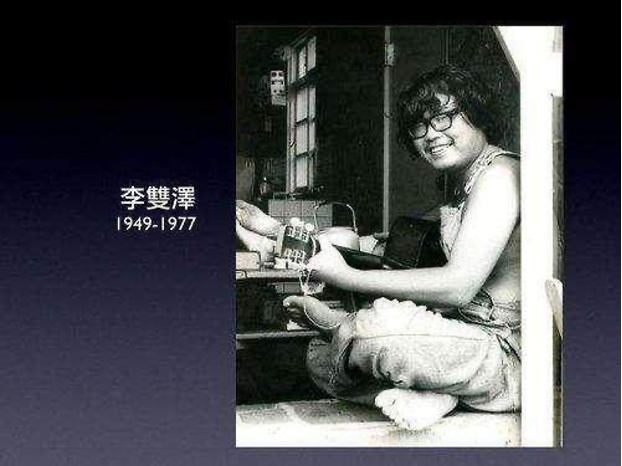

李雙澤的父親是菲律賓華僑,福建晉江人。李雙澤幼時隨家人回台定居,師大附中畢業後進入淡江大學。他能繪畫、作曲、彈吉他演唱。1972年畢業後開始在臺北各地打工賣唱。1975出國遊歷西班牙、美國。他所認識的世界,不是臺灣社會以為「國際」就是美國加日本,還包括廣闊的第三世界。

李雙澤1976年10月返臺,同年12月3日他在淡江校園內一場以西洋民謠歌曲為主的演唱會上,以「 唱自己的歌」為號召鼓吹年輕人傳承民歌樂曲,成為臺灣校園民歌的濫觴。當時校園刊物《淡江周刊》質問「我們的歌在哪裡?」於是李雙澤開始創作我們自己的歌。他作曲,把梁景峰、蔣勛、楊逵等等的歌詞,譜下一系列的創作:心曲、我知道、紅毛城、老鼓手、愚公栘山、美麗島、少年中國、我們的早晨、送別歌等等。

臺灣因此開始颳起一陣清新的校園民歌風氣,從唱反共歌曲開始[3]到唱中國民謠與臺灣民謠,到「唱我們自己的歌」。李雙澤與胡德夫、李雙澤、楊弦開始,台灣出現一批批優秀的校園歌曲創作,校園民歌運動把當時以美軍電臺主播跟余光、陶曉清等人在員警廣播電臺所推動的西洋熱門音樂,俗稱「芭樂歌曲」(美國商業流行歌曲,根據么過Billboard排行榜播放),逐步撥開雲霧見青天。就算是還在演唱西洋歌曲的歌手,也出現一批專唱美國民謠、藍調以及本土原創現代民謠等歌手,像胡德夫、賴聲川、吳楚楚、楊祖珺、陳立恆、楊弦、王勃、齊豫、蔡琴、李宗盛等等。優秀作曲家輩出,例如:李泰祥、葉佳修、梁鴻志、李壽全等等。

從本土音樂界覺醒開始,臺灣開始挖掘自己的傳統與社會。而臺灣「發現自己的根」的鄉土文學運動也把所謂「現代主義文學」摧枯拉朽,這時候,社會主義的寫實主義的文學路線也開始進入臺灣左翼文學創作圈子,像王拓、黃春明、陳映真、王禎和、楊青矗、曾心儀等人作品開始湧現。

從夏潮聯誼會到工黨成立

夏潮聯誼會成立不久,其實也還沒做出什麼偉大的事情。但解嚴前台灣社會的躁動與不安讓漸漸失去耐性的臺灣左翼人士開始醞釀組織工人政黨。民進黨籍的立法委員王義雄與夏潮系的大佬陳明忠、陳映真、王拓、蘇慶黎等緊鑼密鼓會議,籌備工黨的成立。這個過程,王津平全程參與。當時夏聯會內部有兩派意見。 王曉波認為條件還沒成熟,「必須等到我們能夠控制一些產業工會,能夠擁有全國性或幾個區域性工會的主導權,才能組織工黨。」而王拓、陳映真他們則認為「可以先組織工黨,再以工黨作為聯絡各地工會的樞紐,串聯全國性工會。」兩派相持不下。於是王拓辭去夏潮聯誼會會長,盧思岳辭去主任秘書。他們去工黨擔任秘書長跟副秘書長。原先副會長黃溪南做代理會長,評議長楊祖珺留任,王曉波叫我接任夏潮聯誼會的主任秘書。

由於已經有專業的工黨在服務臺灣工人群眾,那麼夏潮的任務就轉向籌備中國統一聯盟,我擔任建盟的組織與聯繫等行政工作。臺灣的左派運動與統一運動開始分道揚鑣,分工合作。

王津平在這個過程,沒有捲入兩派爭議,而是與兩邊都保持密切溝通與合作。 他加入工黨擔任中央委員,同時也擔任中國統一聯盟的執行委員。蠟燭兩頭燒,十分辛苦。據說李登輝的國民黨對於工黨的成立,非常歡迎。他希望效法日本的政治格局,自民黨一黨獨大,襯托幾個小黨眾星拱月。而我們在民進黨裡面的朋友,像張富忠他們則過來相勸,不要讓國民黨親痛仇快,分化在野力量。

由於意識形態實在距離過大,工黨內部夏潮系的朋友跟王義雄的合作蜜月沒有多久就分裂了。夏潮系出走另組「勞動人權協會」,後來又組織「勞動黨」。 這幾個階段,王津平曾經擔任過工黨與勞動黨秘書長,與臺灣各地工人、工會都有很好的合作。也曾經代表勞動黨出來競選立法委員失敗……臺灣似乎對無產階級的覺醒還比較遙遠。今天,勞動黨在新竹縣有前任主席羅美文擔任兩屆的縣議員。

後來王津平擔任中國統一聯盟的秘書長、主席。幾次率領群眾走上街頭,被台獨暴徒毆打受傷。他仍舊寬容打他的暴徒,也懷抱積極的革命浪漫主義繼續投入下一波運動。他也率團訪問大陸,進行多層次、多界別的兩岸交流。孫中山遺囑「革命尚未成功,同志仍需努力」變成他的格言。

王津平是個工作狂,積勞成疾,身體一直有病,高血壓、心臟病、糖尿病,直到最後的阿茲海默症,臥床不起,喪失工作能力。他內心深處還在惦記著祖國統一與台灣弱勢族群的解放工作。

【20231007完稿於臺北晚晴齋,6300字】

註解:

[1] 例如第一任主席江鵬堅已經向施明德告白過,他的確是臥底的。這可以解釋,為什麼民進黨開會記錄,中執委都還沒拿到,蔣經國桌子上已經出現。第三任主席張俊雄也承認自己的國特身份。還有,像謝長廷身份一直飽受爭議,當年「統中會」一案,案首許席圖被判死刑,神經病發作改為無期徒刑,在花蓮玉里軍中精神病院服刑。其他同案劉秀明、呂建興、周順吉、原住民莊信雄等分別15-12年徒刑,但謝長廷無罪釋放!施明德高度肯定謝長廷就是國特。

[2] 根據百度詞條介紹,Pitt Seeger彼特﹒西格從上世紀三四十年代開始,就同民謠歌手伍迪﹒格斯裡(Woody Guthrie)和布魯斯音樂人Leadbelly一起周遊四方,傳唱各種類型的民歌歌曲。 西格為民權運動「We Shall Overcome」創作了那首著名的民謠聖歌。從四十年代開始,彼特﹒西格和The Almanac Singers一起開始錄音,演唱工會歌曲和反戰歌曲。 聯邦調查局的介入使得The Almanac Singers被迫解散,彼特﹒西格被應徵入伍。後來,雖然彼特﹒西格退出了共產黨,聯邦調查局和參議院國內安全小組委員會依然將西格和他的樂隊列入了黑名單。西格無法在夜總會中表演,他開始在咖啡屋,學校和野營等各種場合表演。在上世紀五十年代,彼特﹒西格開始擁有熱門唱片。他和織工樂隊(The Weavers)一同創作的歌曲《Goodnight, Irene》在美國單曲榜中獲得冠軍。彼特﹒西格與李﹒海斯(Lee Hays)聯合創作的歌曲《If I Had A Hammer》被薩姆﹒庫克(Sam Cooke)和特立尼﹒洛佩茲(Trini Lopez)在內的多位音樂人翻唱過。1997年、2009年和2011年,彼特﹒西格曾獲得過三次格萊美音樂獎。

[3] 經過考據,我認為,1971聯合國驅逐蔣介石集團代表,讓臺灣島內系列連鎖反應,包括新一波現代愛國歌曲的創作(例如我長在這裡、故鄉的雲、以及獨派音樂家林二自美國回台等等)和本土民謠的復甦(例如望春風、補破網、鑼聲若想等等),雖然臺灣各地音樂愛好者不同時間、不同地點、不同個人都有「唱自己的歌」的渴望和需求,但里程碑式的運動起點應該是1976年員警廣播電臺主簿陶曉清在淡江大學校園主持「西洋民謠演唱會」,李雙澤原本不在登臺表演的歌手之列,他是頂替胡德夫上臺。胡德夫因為前一晚在女友家幫人出頭打架,身上掛彩重傷之下無法登臺,只好搬來「救兵」李雙澤讓其幫忙「代打」,本意是想讓有留洋經歷的李雙澤唱兩首美國民謠,卻被不按常規出牌的李雙澤攪了局。這場演唱會是活躍在大學校園中,普普通通、再正常不過的一場西洋民謠演唱會,每位歌手按部就班的唱幾首外國民謠謝幕即可,但到了李雙澤演唱的時候,他拿著一支可樂瓶子登臺,大聲地說:「我們在菲律賓,喝可口可樂,聽這些歌; 在西班牙,喝可口可樂,聽這些歌; 在美國,喝可口可樂,聽這些歌。 現在,在臺灣,我們還是喝可口可樂,聽這些歌。」他把可樂瓶子扔到一邊,痛心疾首道:「我們都是堂堂正正的中國人,為什麼要花錢買票來聽西洋歌!我們到底有沒有自己的歌?」