◎王紹光(清華大學國情研究院特聘研究員,清華大學公共管理學院、蘇世民書院特聘教授)

【編按】武漢肺炎確診人數上升,成為全球防疫的重點,也再次喚醒與提醒2003年SARS的記憶與缺失。本文寫在2003年,將SARS危機放到中國更大的歷史與政治經濟背景下加以考察,指出中國改革開放後對經濟增長的迷信與對市場的迷信,導致在公共衛生領域同時出現政府失職和市場失靈,進而使得衛生防疫體系的癱瘓,地區間、城鄉間、社會階層間的衛生不平等,以及醫療體系效率的下降。這樣的制度性背景下,使得非典對經濟和社會帶來了難以估量的損失。本文轉載自2020年1月22日《察網》,原載於《比較》第七期。

過去十幾年,我國一直在探索如何在市場經濟的條件下改革醫療衛生制度。由於經驗不足,認識上出現偏差,走了一些彎路是難以避免的。如果這次非典危機敲起的警鐘能使我們清醒認識到「投資人民健康」的重要性和迫切性,認識到現行醫療衛生體制的種種弊端,那麼壞事就可以變成好事,使危機變成重建中國公共衛生體系的契機。

2002年底,一種不明疾病悄然偷襲了廣東省。幾個月後,這種被命名為「非典型肺炎」(簡稱「非典」)的致命傳染病在中國內地多個省份大規模爆發,並波及香港特區、台灣省和世界上其它許多國家。近幾十年來,還從未有一種疾病使人類如此恐慌。

對中國而言,非典的確是突如其來的災難。不過,在應對非典過程中暴露出來的問題,卻以放大的方式凸顯了中國公共衛生體系的脆弱性。首都北京的醫療條件在國內可算首屈一指,但面對非典,它在很長時間里手足無措。真正讓人們憂心忡忡的是非典會不會傳播到內陸省份和廣大農村,因為那裡缺乏控制疫情的必要財力、人力和物力。非典危機早晚會消退,非典傳出的警訊卻不容忽視。否則,我們為這場災難付出的沉重代價便白白浪費了。

本文試圖將非典危機放到更大的背景下加以考察,分析它出現的制度性原因。文章分為五部分。第一部分提出問題,為什麼在衛生總費用大幅上升的同時,中國公共衛生狀況改善不大,甚至有惡化的跡像?第二部分指出近年來中國衛生工作中的存在兩種迷信,即對經濟增長的迷信、對市場的迷信。這兩種迷信導致在公共衛生領域同時出現政府失職和市場失靈。接下來的三部分討論政府失職和市場失靈的後果,包括衛生防疫體系的癱瘓,地區間、城鄉間、社會階層間的衛生不平等,以及醫療體系效率的下降。本項研究發現,中國的醫療衛生體制不僅比已往任何時候都更加昂貴,而且極不公平並效率低下。正是在這樣的背景下,非典襲擊了我們,給我們的經濟和社會帶來了難以估量的損失。文章的最後一部分是簡短的結論。

問題的提出

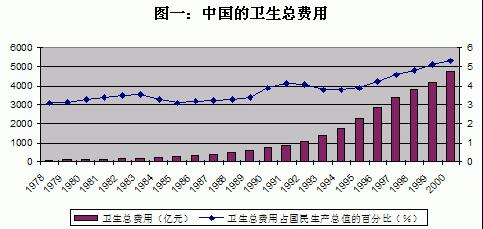

有人在談到非典危機的深層次原因時,特別強調社會整體對公共衛生投入的嚴重不足。這應是個誤解。其實,在過去十幾年裡,我國衛生總費用可謂飛速增長。從圖一可以看得很清楚,在1990年以前,衛生總費用一直在低位運行,變化很小。進入九十年代,情況大不一樣,幾乎是一年上一個台階。1990年,衛生總費用不過區區七百餘億元,到2000年,這個數字已高達四千七百六十四億元。短短十年間,衛生總費用增加近七倍,不管是與自己過去比,還是與其它國家比,這個速度都是相當驚人的。當然,與發達國家比,我國的人均醫療衛生支出還不高。但相對自身的經濟發展水平,我國衛生總費用已不算太低。從衛生總費用佔GDP的比重來看,1980年為3.28%,1990年為3.87%,1995年為3.88%。九十年代後半葉,這個比重開始飆升,1999年第一次達到了世界衛生組織規定的最低標準(5%),次年超過世界平均水平(5.3%),達到5.7%。隨著衛生費用的增加,我國的醫療條件大為改觀。與1990年相比,2000年全國醫院和衛生院的床位增長21.2%,專業衛生技術人員增長15.2%。與1995年相比,2001年全國衛生機構(含診所)猛增了70%以上。

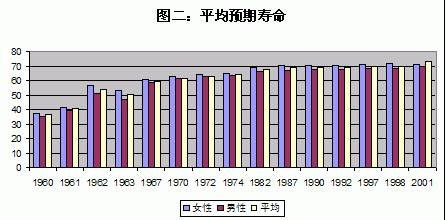

在這樣的背景下,我們當然希望看到中國人民的健康狀況在這些年裡大為改善。但現實並非完全如此。國際上通常用兩個指標來反映和比較一個國家國民的健康狀況。一是平均期望壽命,一是嬰兒死亡率。談到這兩項指標,我們的政府官員往往會很自豪地指出,我國的平均壽命己從解放前的35歲上升到2001年的71.8歲,高於世界平均壽命(65歲)和中等收入國家的平均壽命(69歲)。同時,我國的嬰兒死亡率也從解放前的200‰左右下降到目前的32‰,而世界的平均水平是44‰,中等收入的國家是30‰。不錯,從這兩個國際通用的指標來看,中國人民的健康水平總體上的確已經處於發展中國家的前列。達到了中等收入國家的平均水平。但是,人們往往忽略了一個簡單的事實:如此輝煌的成就主要是在八十年代以前取得的。圖二描繪了我國人均期望壽命在1960-2001年間的變化,它清楚地表明,人均壽命的增長基本上是在六十年代和七十年代完成的。八十年代以後,增長似乎失去了動力。

也許有人會說,八十年代以後進步之所以緩慢,是因為人均壽命的基數已經比較大,不像以前基數低時那麼容易取得顯著的成果。為驗證這種說法的合理性,表一將中國在人均期望壽命和嬰兒死亡率兩方面的進步與其它國家進行了比較。在1980年,亞太地區有五個國家和地區的人均壽命高於中國。如果上述說法正確的話,它們百尺竿頭、更進一步的可能性應該比中國要小。但實際情況完全不是如此。在1980-1998年間,中國的人均壽命增加了兩歲,而基數比中國高的澳大利亞、香港、日本、新西蘭和新加坡增加了4-6歲;與中國基數相同的斯里蘭卡,增加了5歲。再看嬰兒死亡率,在1980年,亞太地區各國都比中國低,但到1998年,還有三個國家(韓國、馬來西亞、斯里蘭卡)的下降幅度比中國大。其餘五個國家和地區下降的幅度沒有中國大,不過它們的嬰兒死亡率已降到千分之五以下,實在很難再降了。

那麼,是不是亞太地區不具代表性呢?其實,既使拿中國與世界上其它地區的國家比較,中國在1980-1998年間的進步也並不突出。就人均壽命而言,在此期間,低收入國家平均增加了三歲,中等收入國家五歲,高收入國家四歲,世界平均四歲,而中國不過兩歲。嬰兒死亡率方面的情況也大同小異,在此期間,低收入國家下降了29‰,中等收入國家23‰,世界平均也是23‰,中國不過是11‰。高收入國家的嬰兒死亡率只下降了9‰,是因為再降的空間實在太小了。

人均期望壽命和嬰兒死亡率是衡量一個國家健康水平的重要標尺。八十年代以來,中國在這兩方面進展緩慢,是不是意味著中國的發展模式有偏差呢?早在九十年代初,這個問題已引起了印裔諾貝爾經濟學獎得主亞馬達-森(Amartya Sen)的關注,他為此還與一位研究中國經濟的英國專家你來我往展開了一場辯論。

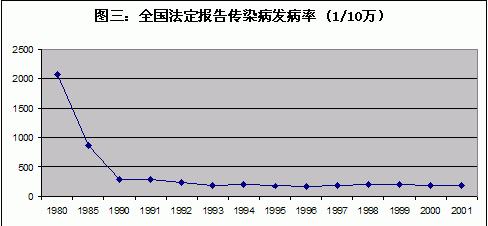

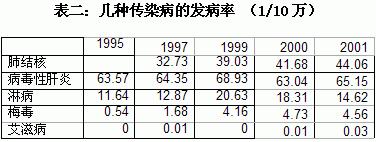

進入九十年代下半葉,中國健康領域的不祥之兆似乎越來越多。本來,中國在傳染病和地方病的防治方面曾取得過舉世公認的巨大成就,充分顯示了社會主義制度的優越性。但最近的一些趨向十分令人不安。我國法定報導傳染病的發病率50年代是,每10萬人3200,到1990年已下降到每10萬人292。此後,進展開始放緩;1995年以後甚至有回升的跡象(見圖三)。結核病便是一個例子。在建國的頭三十年,雖然資源比較匱乏,結核病的發病率下降了60-70%;後二十年,儘管資金更加充裕,治療手段更加成熟,發病率不僅沒有下降,反而有上升的趨勢。據估計,中國大約有四億人受過結核病感染,其中將近10%的人會發病。目前,全國約有500萬肺結核患者,居世界第二,佔全球結核病患者總數的四分之一,而且其中相當多的人已具有抗藥性。病毒性肝炎的情況更是不容樂觀,其發病率高於結核病,並一直居高不下。現在,中國乙型肝炎病毒攜帶者的數量高居世界第一。很明顯,這樣的世界第一、第二絕不是什麼值得誇耀的事。

此外,本來已被徹底消滅的各種性病(如淋病、梅毒)又死灰復燃,並在各地氾濫成災。由外國傳入的艾滋病迅速蔓延,每年感染人數以30%的速度上升。根據最新官方數據,我國艾滋病感染者已達100萬人。既使我們接受這個保守的估計,如果感染人數增長的勢頭不減,到2010年,總感染人數可高達1000萬至2000萬,會再創一個不光彩的世界第一。與那種災難性後果比起來,目前讓人談虎色變的區區幾千例非典型肺炎真可謂是小巫見大巫了。

地方病方面的形勢令人喜憂參半。一方面,大骨節病,「克山病」,碘缺乏病的患者人數有所減少;另一方面,上世紀五、六十年代已被送走的瘟神血吸蟲病又捲土重來。血吸蟲病曾困擾中國人達2000年之久。對此毛澤東感嘆地寫道:「綠水青山枉自多,華佗無奈小蟲何」。解放前,全國有2000多萬患者。那時,疫區的情況是「千村薜荔人遺矢,萬戶蕭疏鬼唱歌」。五、六十年代,中國政府領導疫區人民打了一場消滅血吸蟲的人民戰爭,基本上消除了這種地方病。但八十年代後期,血吸蟲病重新出現。如表三所示,近年來,血吸蟲病的流行縣有增無減,患者人數上下反覆,呈膠著狀態,並沒有好轉的跡像。在有些地方,如江西的都昌縣,湖北的荊州、沙市、江陵、黃石、陽新等縣市,形勢還十分嚴峻。

其它公共衛生問題,如職業病嚴重、精神病發病率上升、自殺率遠遠超過世界平均水平、食品衛生和環境衛生惡化、等等,限於篇幅,不在此一一討論。改革開放以前,儘管中國經濟的底子很薄、人民的物質生活水平很低,但在公共衛生領域,中國曾經被看作一個非常成功的典範。剛解放時,中國人民的健康指標屬於世界上最低水平的國別組。到七十年代末,中國已成為擁有最全面醫療保障體系的國家之一,80-85%的人口享有基本醫療保健。這使得人均壽命從舊中國的不到40歲提高至七十年代末的近70歲,嬰兒死亡率從195‰降到41‰。直到八十年代,每逢國際組織對各國進行排序,按人均GDP,中國的排名雖然不高,但按健康水平,排名則高得多,贏得廣泛的讚譽。

改革開放以後,中國經濟創造了連續二十多年高速增長的奇蹟,科學技術取得了長足的進步。與此同時,人均衛生費用大幅上升。在這個背景下,公共衛生事業本應得到更快的發展,但結果卻令人失望。世界衛生組織(WHO)2000年對全球191個成員國的衛生總體績效進行了排序,中國被排在144位,比埃及(63)、印度尼西亞(92)、伊拉克(103)、印度(112)、巴基斯坦(122)、蘇丹(134)、海地(138)還要低,而據世界銀行《2002年度世界發展報告》估算,這些國家的人均GDP都沒有中國高。這對習慣聽到國際組織誇耀中國經濟成就的我們來說,不啻是一副很好的清涼劑。

為什麼經濟底子厚了、科技水平提高了、花錢多了,但公共衛生的狀況卻惡化了?對這個問題,我們早就該反思了。非典的危機警示我們:再不反思,更大的災難隨時可能發生。

指導思想的誤區

中國的公共衛生形勢之所以惡化,衛生部門當然要負一定責任,但更主要的原因恐怕與我們改革總體思路中隱隱約約存在的兩種迷信有關。

對經濟增長的迷信長期以來,我們一直強調發展是硬道理。本來,這裡「發展」二字的含意是經濟社會全面的進步,絕不僅僅是指經濟增長。但在實際工作中,各級政府往往把「發展是硬道理」理解為「經濟增長是硬道理」;更進一步,「經濟增長是硬道理」又往往被理解成,為了追求經濟盡快增長,其它一切都要讓步,都可以被犧牲,包括生態環境、就業、職工權益、公共衛生。當一些人說希望「用發展的辦法解決前進中的問題」時,他們往往假設只要經濟持續增長、餅越做越大,其它一切問題都會迎刃而解。儘管政府從未公開說過公共衛生不重要,但其財政資源的分配清楚告訴我們,公共衛生不是它關心的重點。

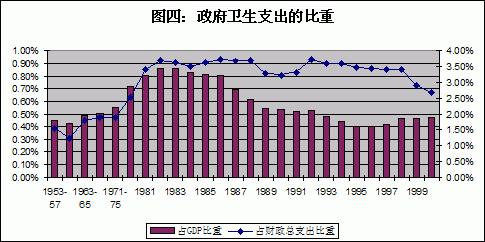

圖四中所謂「政府衛生支出」包括兩大塊,一塊是「衛生事業費」,一塊是「衛生基建投資」。政府對衛生工作還有其它項目的支出,但這兩項是大頭,其餘的是小頭。圖四告訴我們,無論是政府衛生支出佔財政總支出的比重,還是佔GDP的比重,在「一五」至「五五」期間都是呈上升態勢,雙雙在改革開放初年達到歷史最高點。1983年以後,1992年以前,衛生支出佔財政總支出的比重時起時伏,好像變化不大。但是,在此期間,由於實行「放權讓利」的財政包乾制,政府財政收支佔GDP比重急劇下降,結果導致衛生支出佔GDP比重一路下滑。1992年以後,儘管政府對衛生投入的絕對數在增加,衛生支出佔財政總支出的比重狂跌不止,到2000年也沒有止住。到1995-96年,衛生支出佔GDP的比重也跌到了歷史最低點。只是在最近四、五年,該比重才有輕微回升。「一打綱領不如一個行動」,從政府過去20年的財政支出結構看,公共衛生的確一直不是其重點。

當然,我們並不是說,經濟增長一定不會帶來公共福利(包括公共衛生)的改善。當經濟增長的成果為全社會各階層共享時,公共福利當然會得到改善。然而,當經濟增長的成果為某些社會階層獨享時,不管增長的速度有多快,它都不可能改善全社會的公共福利狀況。這樣的例子舉不勝舉,早在七十年代就引起了發展研究學者的注意。只可惜,我們在過去二十年裡埋頭「一心一意謀發展」(實際上是「一心一意謀經濟增長」),把別國慘痛的教訓完全忘到了腦後。經濟增長固然是硬道理,社會公正更是硬道理。前者只是手段,後者才是目的。手段要服從目的,決不能本末倒置,讓目的服從手段。

正是由於目標模糊,中國的改革已從一種「全贏遊戲」轉變為「零和遊戲」。如果說1992-93年前,社會各階層都能或多或少從改革中受益的話,此後,改革的紅利逐漸集中到某些社會集團手中,而改革的成本卻要由廣大農民和工人來承擔。隨著中國從一個非常平等的國家變成一個非常不平等的社會,經濟增長已開始與公共福利的改善脫節。1993年以後,我們的經濟平均每年增長8-9%,但也正是在這個時期,我們的公共衛生狀況惡化了,社會危機加劇了。我們現在正在品嚐自己釀成的苦酒。

對市場的迷信衛生改革是從20世紀80年代開始的。當時面臨的問題帶有「短缺經濟」的特徵,如「看病難、住院難、手術難」。為了緩解供需矛盾,80年代衛生改革的重點是擴大衛生服務的供給,搞活衛生機構內部的運行機制。為此,政府相繼推出了一系列鼓勵擴大衛生服務供給的政策。如1980年國務院批轉衛生部《關於允許個體醫開業行醫問題的請示報告》,1985年國務院批轉衛生部《關於衛生工作若干政策問題的報告》,1989年國務院批轉《關於擴大醫療衛生服務有關問題的意見》。隨著衛生事業規模迅速擴大,醫院裝備質量明顯改善,到八十年代末,城鄉居民看病難、住院難、手術難的問題已基本解決。

九十年代以後,建立市場經濟被確立為改革的目標,醫療衛生事業也逐步被推向市場。醫療保險制度改革的核心是建立分擔機制,使國家不再「包攬過多」;醫療機構改革的重點是調整醫療服務價格體系,建立所謂「合理的補償機制」;藥品生產流通體制改革則著眼於引入競爭機制。在所有這些改革背後都有一個未加言明的假設:市場可以提高資源配置的效率,包括醫療衛生資源。

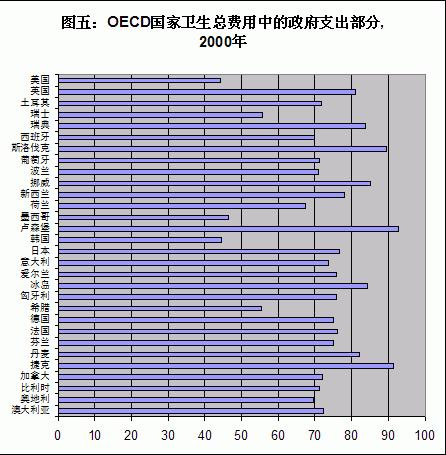

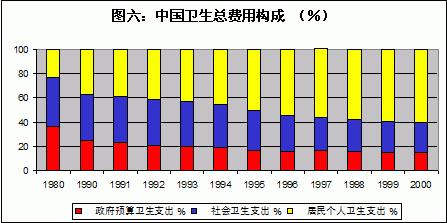

實際上,這個假設的後半部分是完全錯誤的。在公共衛生領域(即社會全體成員預防疾病、增進健康的事業),人們的行為具有很強的外部性(如為避免醫院的收費,非典患者可能不去就醫,結果把病毒傳染給其他人) ;而醫療領域的特徵則是供需雙方的信息不對稱(如醫生給患者開一些不必要的藥、或高價的藥)。既使按照市場經濟的理論,這兩個領域也充滿了「市場失靈」。大多數發達的市場經濟國家之所以避免讓市場力量支配醫療衛生領域,道理就在於此。從圖五可以看出,在OECD國家中,衛生總費用的絕大部分是由政府承擔的。在這三十個國家中,只有五個政府承擔的份額小於70%。中國的情況如何呢?在改革開放初期,政府預算支出佔衛生總費用的比重為36%,本來就不高;到1990年,下降到25%;到2000年,下降到14.9%。這意味著,在20年時間裡,政府預算衛生支出比重平均以每年1個百分點的速度下降。與此同時,社會支出的份額(公費醫療經費)也從44%下降到24.5%。反過來,居民個人衛生支出的比重節節攀升。1980年,居民衛生支出佔衛生總費用的比重不過23%;到2000年,已高達60.6%。換句話說,過去這些年中國衛生總費用的增長主要是由居民個人負擔的。怪不得老百姓覺得醫療衛生的負擔越來越重呢。

與其它國家進行比較,我們發現,中國的醫療衛生領域恐怕是世界上最市場化的之一。以前,有些人總是以中國是發展中國家來反對政府對醫療衛生「包攬太多」。看看表四便會明白,這種托詞實際上沒有任何道理。2000年中國衛生總費用佔國內生產總值的5.3%,略高於世界衛生組織規定的5%的下限。其中居民個人支出部分佔60.6%,而這一比例在發達國家是27%。既使排除發達國家,這個比重在其它國家也低得多,包括最不發達國家。如果世界上最窮的國家都能由政府負擔近六成的醫療衛生費用,經濟欣欣向榮的中國有什麼理由做不到呢?

醫療衛生費用由個人還是由政府負擔決不是錢來自左口袋還是來自右口袋的問題。如果醫療衛生費用主要由個人負擔,收入和財富的分配便在很大程度上決定了人們是否能獲取必要的醫療保健服務。除非收入和財富在社會各階層的分配相當平等,否則經濟上的不平等必然轉化為醫療衛生上的不平等。而醫療衛生上的不平等又會影響到全體國民的總體健康水平。如果醫療衛生費用主要由政府負擔,既使是窮人也能夠享受起碼的醫療衛生服務,從而有利於提高全民族的健康水平。

對經濟增長和市場的迷信造成了指導思想的偏差。如果說在八十年代,指導思想的偏差還沒有明顯後果的話,隨著時間的推移,其惡果已越來越明顯。結果,雖然經濟繁榮了,種種危機卻此起彼伏。具體到公共衛生領域,前一種迷信導致了政府失職,即該由政府承擔的責任政府沒有承擔起來;後一種迷信導致了市場失靈,即市場對醫療衛生資源的配置既違反公平原則,也效率低下。在以下三節中,我們將逐一討論政府失職和市場失靈的三種主要後果。

「重醫療、輕預防」:衛生防疫體係不堪一擊

新中國成立以後,在很長時期裡,政府醫療衛生工作的重點放在預防和消除傳染病等基本公共衛生服務方面。當時的口號是「預防為主」。通過一方面推行預防為主的方針,另一方面採用低成本的醫療技術,中國得以在經濟發展水平不高的條件下保證人人享有基本的醫療保健服務,創造了名滿天下的「中國模式」。廣大居民,尤其是農村居民無需支付高額費用就能享受到基本衛生保健服務。基本衛生保健服務的廣泛可及性和公平性大大改善了中國城鄉居民的健康狀況。

然而,進入20世紀80年代以後,過去成功的模式被人貼上了「平均主義」和「低水平」的標籤,醫療衛生工作的重點也悄然從農村移向城市、從「重預防」移向「重醫療」,從低成本移向高科技-高成本。雖然政府口頭上仍強調「預防第一」,但實際上,城市的醫療才是第一。醫院購買昂貴的大型醫療設備的費用比較容易得到政府批准。在過去十幾年裡,衛生系統的大型醫療儀器設備更新換代很快,醫療設備明顯改善。現在幾乎所有部屬醫院都擁有八十年代初期罕見的800MA以上X 光機、CT、ECT、彩超、腎透析儀等。省屬醫院這五類設備擁有率也在50%以上,地區、地轄市和縣級醫院的設備配置水平沒有大城市醫院那麼高,但它們中相當一部分也擁有先進的醫療設備。隨著醫療儀器的普遍改善,醫院提高了對疑難病徵的診斷水平,降低了誤診率。這當然是應該肯定的。但是,對高科技的迷信導致大量寶貴的衛生資源流向耗資巨大的先進醫療設備,從而減少了用於衛生其它方面的資金。事實上,中國一些大城市的衛生資源佔有量己經達到和超過發達國家的水平。以伽馬刀為例,瑞典是發明伽馬刀的國家,全國祇有一台,而中國僅報到衛生部的就有三四十台。另外,如CT等設備的擁有率,中國的一些城市也超過歐美主要大都市的水平。更糟糕的是,在有些地區,大型醫療設備超過了實際需求,致使相當一部分設備開機時間不足,造成衛生資源的浪費。

與此形成鮮明對比的是,開展疾病預防、檢測等所需的經費總是很緊張。許多時候不到疾病蔓延就沒有財力上的投入。而疫情一過去,資金的流入馬上也斷了線。產生了「財神跟著瘟神走」的現象。之所以會出現這樣的局面,其基本原因在於,現在的醫療衛生體製完全變成了一種營利性產業。為了追求利潤最大化,各級醫療衛生機構都著眼於鼻尖上那點蠅頭小利,全局的得失根本不在其考慮範圍之內。由於防疫比治病的收入要低得多,誰還願意把精力花在防疫上呢?讓人病了以後再來就醫收入肯定會更高一些。

防疫部門得不到足夠的財政撥款,便無法添置新的檢疫設備。在中西部廣大農村,很多縣及縣以下防疫機構已經多年沒有更新化驗儀器,有些連給職工發工資都十分困難。在這種條件下,讓他們控制傳染病和流行病,實在是勉為其難。由於經費短缺,為了生存,許多衛生防疫機構只好想方設法自籌資金,靠創收彌補經費的缺口。因此,相當多的保健站不得不把主要精力用於開展門診、住院等有償服務;而衛生防疫站則千方百計以「衛生監督」的名義靠罰款收入度日,使預防和控制大規模疫情的能力急劇下降。尤其是在農村的很多地方,公共衛生事業已經到了瀕於崩潰的邊緣。目前政府對縣級預防保健機構的撥款只佔其支出的三分之一左右,其餘部分款項來自業務收入。在政府投入嚴重不足的情況下,據衛生部負責人透露,現在全國縣級以下公共衛生機構只有三分之一仍在較為正常地運轉,另外三分之一正在瓦解的邊緣掙扎,還有三分之一已經垮台了。由此看來,中國衛生防疫這張網已經是千瘡百孔了。這次非典危機中,為什麼各級領導生怕疫情傳入農村?因為他們現在終於意識到了忽略衛生防疫的危險性有多大。

由於傳染病、流行病具有很強的外部性,會影響到患者以外的很多人,世界各國都是由政府承擔起防疫的責任。防疫人員由政府僱用,防疫資金由財政全額撥付。吃皇糧的防疫系統才會別無旁騖。防疫工作有點像國防。不能因為不打仗就放棄國防。「養兵千日、用兵一時」。一旦有了敵情,平時國防投入的意義就會顯現出來。既使沒有敵情,也不意味著國防投入沒有必要。很可能正是因為國防堅實,敵人才不敢貿然進犯。同樣的道理,日常的防疫工作看起來要花些錢,但這總比疫情爆發後不得不投入巨額資金要合算得多。前些年,我們讓軍隊「忍耐」,大幅消減軍費,結果不得不允許軍隊經商、打野食,搞得部隊鬆鬆垮垮。教訓十分慘痛。這次非典結結實實給了我們一個忽視衛生防疫的教訓。

衛生保健嚴重不公平

2000年,世界衛生組織對191個會員國的衛生系統分三個方面進行了績效評估。在衛生負擔公平性方面,中國被排列在第188位,即倒數第四位,僅比巴西、緬甸、塞拉里昂稍強,屬於世界上最不公平的國家。而一向被我們看作「貧富懸殊極大」的印度卻排名第43位,居世界前列,遠遠超過我國。遭受近十年經濟制裁的伊拉克表現也不俗,排在第56位。其它發展中人口大國如巴基斯坦、印度尼西亞、埃及、墨西哥都排在中國前面。這對一個自稱「社會主義」的國家來說,實在是莫大的恥辱。

我們不能簡單用世界衛生組織不了解情況或存在偏見來解釋這個排名。二十年前,同一組織對中國的公共衛生體係可是讚不絕口的。勿庸置疑,我們的醫療衛生領域的確出了問題。國內統計數據在很大程度證明世界衛生組織的評估與實際情況基本上是吻合的。我國的衛生保健不平等主要表現在三個方面:地區差距、城鄉差距和階層差距。

地區差別近年來,中國的地區差距已經引起了國內外廣泛的關注。但迄今為止,大多數關於地區差距的研究偏重經濟方面的差距。實際上,在衛生保健方面地區差距也不小。

衛生保健方面的地區差距首先表現在衛生費用的分佈上。如上所述,衛生費用由兩大部分組成:政府預算對衛生事業的撥款和居民個人在醫療保健上的開銷。

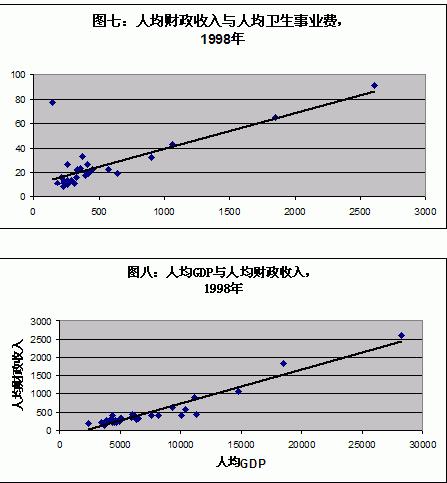

按道理說,預算對衛生事業的撥款不應存在太大地區差距。畢竟,政府有責任為所有公民(不管他們住在國內的任何地方)提供大致相同的基本公共服務,包括衛生保健。但中國的情況不是這樣。在中國,衛生事業費主要來自地方財政,而不是中央財政。例如,2001年全國衛生事業費總額為546億元,其中中央部分只有35。43億元,佔總額的6.5%。其餘510億多元來自各省地方財政。這種格局就決定了各省人均衛生事業費的高低取決於其財政實力。圖七清楚表明了這一點。各省的人均衛生事業費與其人均財政收入是如此高度相關,以致於幾乎所有的點都落在那條相關線上。唯一的例外是西藏。雖然西藏的人均財政收入低於所有其它省份,但它的人均衛生事業費僅低於上海,高過任何一個省。之所以會出現這種情況,是因為西藏是唯一實行全民醫療保障的省份,資金的不足部分,全額由中央財政補貼。除了西藏,別的省份基本上都得依靠自身的財力來解決衛生事業費。

那麼各省人均財政收入的水平又是什麼決定的呢?看看圖八,答案就一目了然了:經濟實力越強、人均GDP越高的省份,人均財政收入也越高。自從八十年代初中國實行「灶吃飯」的財政包乾體制以後,各省政府為本地居民提供公共服務的水平就取決於本省的經濟發展水平。在全國范圍內,缺乏一套有效的財政轉移支付體制來平衡各地的公共服務水平,包括醫療保健水平。1994年實行「分稅制」後,情況有所改善,但到目前為止,中央財政的實力還不夠強,跨地區財政轉移支付的力度還不夠大,因此,各省的人均衛生事業費、教育事業費等還相去甚遠。從圖七可以看出,1998年,各省人均衛生事業費最高的達90元(上海),最低的只有8.5元(河南),兩者相差十倍之多,真可謂天壤之別。

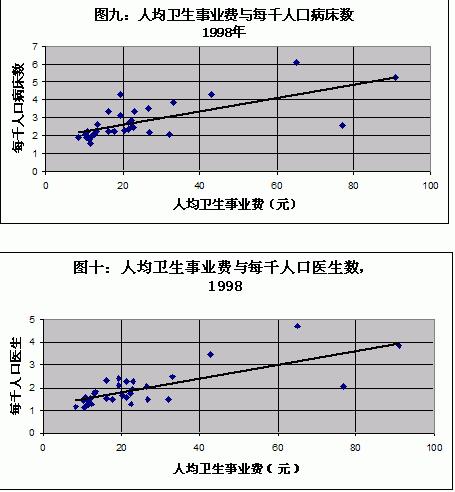

年復一年,人均衛生事業費的分佈都是這樣不平等。久而久之,衛生事業費的差距轉化為衛生設施的差距。圖九和圖十描繪了人均衛生事業費與平均每千人口病床數以及每千人口醫生數的關係。看得出來,人均衛生事業費越高的省份,每千人口平均擁有的醫院床位和醫生也多一些。兩個省份比較例外。一個是北京,它的人均衛生事業費沒有上海高,但人均床位數和醫生數卻拔得全國頭籌,因為衛生部直屬的很多醫療機構設在首都。另一個是西藏,由於是少數民族佔人口絕大多數的地區,有來自中央的特別補貼,人均衛生事業費很高,不過人均床位數和醫生數在全國排位屬於中等水平。不管怎麼說,圖九和圖十顯示,各省間衛生設施的差距實在不小。

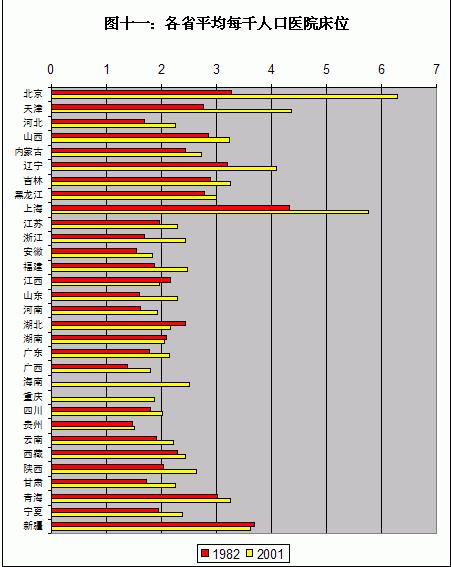

二十年前當然也存在著地區差距,但差距遠沒有現在這麼大。圖十一對比了各省在改革初期和現在的每千人口醫院病床數。在1982年,上海條件最好(4.33),廣西最差(1.39),兩者相差3.1倍。到2001年,中國醫療條件最好的地方是北京,那兒每千人口病床數為6.28;而條件最差的省份是貴州,每千人口病床數只有1.51;兩者相差4.2倍。在這二十年,在北京、上海、天津三個直轄市和沿海省份,醫療條件得到了明顯的改善。中西部省份則沒有那麼幸運,它們一般改善的幅度極為有限(如貴州、西藏、青海),有些省至少就每千人口病床數而言,情況還稍許有些惡化(如湖北、湖南、江西、新疆)。此次同為非典重災區,北京每千人擁有的醫院床位數為6.28張,山西省3.23張,內蒙2.7張。實際上,從圖十一可以看出,山西和內蒙的衛生設施並不算差。全國有一半省份的醫療條件比它們還有糟糕。面對非典,北京尚且手忙腳亂,山西、內蒙更是緊張萬分,萬一疫情傳到那些醫療條件連它們都比不上的省份,其後果可想而知。

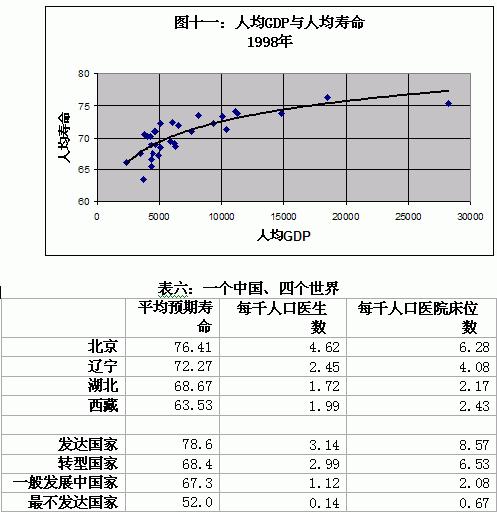

上面說的都是與政府衛生事業費相關的問題。這筆資金固然很重要,但它在衛生總費用中只佔小頭,居民個人在醫療保健上的支出才是大頭。顯而易見,居民個人平均醫療保健支出在各省的分佈完全取決於當地人均收入的高低。各省間經濟差距有多大,居民個人醫療保健開支的差距也就有多大。既然,無論是政府預算對衛生事業的撥款,還是居民個人在醫療保健上的開銷都存在著巨大的地區差距,可想而知各省居民的健康狀況也不可避免地會有差異。如果用人均期望壽命作為衡量各地總體健康狀況的指標,我們發現,各省的人均GDP與人均壽命高度相關(見圖十一)。人均壽命最高已達約77歲,而最低只有63.5歲。與世界各類國家進行比較,中國各類省份的衛生設施和健康指標可以證實胡鞍鋼的這樣一個判斷:中國國內存在著「四個世界」。北京、上海可以與發達國家媲美;東北三省和東南沿海省份與東歐轉型國家不相上下;中西部省份略比一般發展中國家好一些;有些西部省份比發展中國家還差一點,但比最不發達國家強。

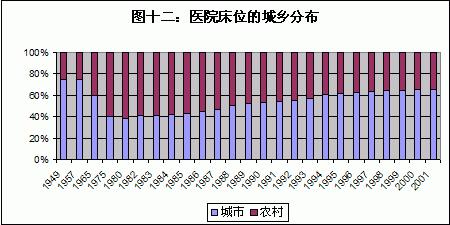

城鄉差別解放以前,中國農村缺醫少藥,傳染病、地方病肆虐,廣大農民的健康水平十分低下。新中國成立以後,人民政府在發展經濟的同時,大力發展農村衛生事業,廣泛建立了基層衛生組織,改善了農村的衛生狀況。但是毛主席對進步的幅度並不滿意。1965年6月26日,他發表了著名的「六二六指示」,號召「把醫療衛生工作的重點放到農村去」。此後,醫療資源「重城市輕鄉村」的情形得到扭轉。以全國醫療衛生機構病床的分佈為例,1965年農村只佔總數的40%,短短十年後,到1975年,這個比重已提高到60%(見圖十二)。這種根本性的轉變,極大地改善了農村的醫療條件。同時大批城市醫療專業人員組成巡迴醫療隊奔赴農村,為提高農村基層衛生組織防治疾病水平、培訓赤腳醫生髮揮了很大的作用。1968年底,毛主席又批示推廣湖北省長陽縣樂園公社的合作醫療經驗,並很快在全國掀起了舉辦合作醫療的高潮。到1980年,全國農村約有90%的生產大隊(行政村)實行了合作醫療,形成了集預防、醫療、保健功能於一身的三級(縣、鄉、村)衛生服務網絡。這個網絡,除了51萬正規醫生外,擁有146萬不脫產的生產大隊赤腳醫生、236萬生產隊衛生員、還有63萬多農村接生員。中國農村這次衛生革命基本上實現了「小病不出村、大病不出鄉」的目標,被世界衛生組織和世界銀行譽為「以最少投入獲得了最大健康收益」的「中國模式」。當然,既使在這個時期,城鄉之間在醫療衛生方面的差距依然存在,但畢竟比以前大大縮小了。那麼,改革開放以後的情況如何呢?

首先讓我們看看政府衛生經費在城鄉之間的分配。我國不僅存在著二元經濟,還存在被戶口區隔的城鄉二元社會,以及與此相適應的二元財政:財政收入主要來自城市經濟,財政支出、尤其是公共服務方面的支出主要用於城市居民。八十年代財政實行「分灶吃飯」以後,財政對農村醫療衛生的支持力度進一步被削弱。按照當時分權的財政體制,財政經費逐級下放給省、縣、鄉各級政府自行支配;同時規定,衛生系統的資金由地方財政撥付。由於從上到下各級政府對領導幹部的考核都是看經濟效率方面的業績,農村的醫療衛生工作從未得到足夠的重視。再加上很多地方財政收支捉襟見肘,致使縣鄉兩級在編造預算時,衛生經費往往是能壓縮就壓縮。既使經費撥到衛生項下,也常常被截留或挪作它用。1994年財政進行分稅制改革後,情況有所改善,但財政對農村衛生服務的支持力度依然不大。我們沒有政府衛生事業費在城鄉分佈的系統數據,但1998年一年的情況也許可以說明問題。那一年,全國衛生總費用為3776.5億元,其中政府投入為587.2億元,用於農村衛生費用為92.5億元,僅佔政府投入的15.9%。當年,城鎮人口為約3.79億人,平均每人享受相當於130元的政府醫療衛生服務;鄉村人口為8.66億,平均每人享受相當於10.7元的政府醫療衛生服務;前者是後者的13倍。政府對自己的公民如此不一視同仁,這在世界其它國家是極為罕見的。

再看醫療保險。目前,醫療保險佔衛生總費用的四分之一左右。我國現行的醫療保障制度同樣存在著嚴重的城鄉不公。以前,城鎮從業人員享受公費醫療或勞保醫療;現在,他們不同程度受到社會醫療保險的呵護。2000年,企業職工醫療保障費約為600億元左右,行政和事業單位職工醫療保障費也在600億元左右,兩者相加總共為1168億元。但是,這麼大一筆錢所保障的只有大約7000萬城鎮居民,平均每人1670元。還不到全國13億人口6%。然而,絕大部分農村居民沒有任何社會醫療保障,衛生保健完全靠自費。

上面提到,我國農村曾實行過廣受國際讚譽的合作醫療制度。但是,實行聯產承包責任制以後,家庭成為農村的基本生產單位。同時,政府對合作醫療又採取了放任自流的態度。失去了政策的支持,集體經濟的衰落又瓦解了其賴以生存的經濟基礎,農村合作醫療因而迅速崩潰。取消人民公社兩年後,1985年的一項調查表明,全國繼續堅持實行合作醫療的行政村由過去的90%猛降至5%;1989年,這個比重降到4.8%。僅存的合作醫療主要分佈在上海郊區和當時以集體經濟為特徵的蘇南地區。

九十年代初,中國政府向世界衛生組織承諾,到2000年中國將全面改善農村初級衛生保健工作。為此,政府提出了「恢復與重建」合作醫療制度的任務,但這個號召沒有得到廣大農民的響應,各地的合作醫療試點大部分都以失敗而告終。其主要原因是政府無意承擔農民醫療保障的責任,反倒堅持「籌資以個人投入為主,集體扶持,政府適當支持」。實際上,相當多的縣鄉兩級財政是吃飯財政,難以「支持」農民醫療保障;鄉村集體經濟脆弱,無力「扶持」農民醫療保障;結果擔子最後還是壓在農民自己肩上。所以,雖然經過十來年的努力,農村合作醫療制度並沒有像預期的那樣得到恢復,其覆蓋率在農村始終低於10%的水準。根據衛生部1998年進行的「第二次國家衛生服務調查」,全國農村居民中得到某種程度醫療保障的人口只有12.68%,其中合作醫療的比重僅為6.57%。換句話說,87.32%的農村居民沒有任何社會醫療保障,成為毫無保障的自費醫療群體。前衛生部長張文康承認,既使這小得可憐的覆蓋面也還不鞏固,往往是「春辦秋黃,一進、二送、三垮台、四重來」。

2001年,城鎮居民的可支配收入是農村居民純收入的2.9倍,還可以享受由國家補貼的醫療保障;農民收入低得多,卻必須承擔醫療保健的所有費用。中國衛生保障制度如此不公平,實在令人觸目驚心。

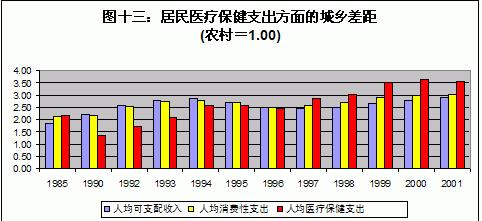

最後,我們來看看居民自己掏腰包的醫療保健支出。前面已經提到,這是當今中國衛生總費用的大頭,佔60%左右。圖十三給出三組數據,即城鄉之間人均可支配收入的差距、人均消費性支出的差距、人均醫療保健支出的差距。早在1985年,城鄉居民在醫療保健支出方面的差距已經是兩倍之遙,不過與其它兩方面的差距大致相同。進入九十年代後期,醫療保健支出方面的差距遠遠超過其它兩方面的差距,達3。5倍以上。以2001年為例,農村居民的人均醫療保健支出為96.61元,城鎮居民為343.3元,兩者相差3.55倍。

將政府預算衛生撥款、醫療保障和個人醫療保健支出三方面的差距加在一起,便是城鄉之間衛生費用的差距。根據上面的分析及其它有關數據,我們測算,2000年,中國衛生總費用為4763.97億元,其中農村衛生費用1073.6億元,佔總費用22.5%;城鎮衛生費用3690.2億元,佔總費用77.5%。同一年,全國12.7億人口中,63.8%是農村居民,36.2是城鎮居民。換言之,佔全國三分之二人口的農村居民只擁有不到四分之一的衛生總費用,而佔人口三分之一的城鎮居民享有四分之三以上的衛生總費用。這種不公平不要說與社會主義的理念絕然對立,就是與最起碼的平等觀念也相互矛盾。更讓人不安的是發展趨勢。據測算,1993年農村衛生費用佔全國衛生總費用34.9%,1998年為24.9%,而2000年僅為22.5%,七年裡下降了十多個百分點,平均每年以近兩個百分點遞減。如果這個趨勢持續下去,真不知農村份額將伊於胡底。

衛生費用方面的不平等必然表現為衛生資源配置的不平等。從圖十二就可以看出來,1982年以後,醫療衛生工作的重點就開始轉向城市。在1982-2001年間,我國醫院床位從205.4萬張增加到297.6萬張,漲幅為44.9%。在此期間,城鎮醫院床位從83.2萬張增加到195.9萬張,漲幅為135.3%,而農村醫院床位不但沒有增加反倒從122.1萬張下降到101.7萬張,降幅為16.7%。結果,農村醫院床位佔床位總數的比重從1982年的60%跌至2001年的34.2%,比1965年的比重40.2%還要低。毛主席1965年批評衛生部為「城市老爺衛生部」,看來,「胡漢三又回來了」。不僅如此,在城市裡,衛生資源相對集中在大城市;在大城市裡,衛生資源相對集中在大中型的醫院。這些大醫院貴族化現像日益明顯。相形之下,農村醫院的衛生資源乏匱,醫療設施落後,醫護人員素質不高。近20年來,農村醫療條件的改善主要集中在縣級衛生機構。到了縣以下,鄉鎮衛生院和村衛生室面臨著重重危機。

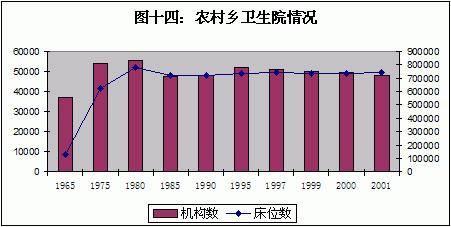

本來,縣鄉村三級醫療防疫保健網是我國衛生體系的特點和優勢,在第一次農村衛生革命中發揮了關鍵性作用。其中,鄉鎮衛生院是三級保健網的樞紐,發揮著承上啟下的作用,承擔著預防保健、基本醫療、衛生監督、健康教育、康復、計劃生育等基本衛生服務;村衛生室是「網底」 ,在為村民群眾提供安全方便的常見病診治服務,在公共衛生和預防保健方面發揮著重要作用。但是,八十年代以後,大批專業醫療人員從農村返回城市,鄉鎮衛生院的人才大量流失。加之鄉鎮財政實力有限,大多數鄉鎮衛生院所獲的補助是越來越少,生存面臨危機。與1980年相比,無論是農村衛生院的數量還是其床位數,都沒有增加,只有減少(見圖十四)。據衛生部長說,全國鄉鎮衛生院中,三分之一很好,三分之一勉強維持,三分之一基本散了架子。那些很好的衛生院集中在東部沿海省份,而西部的衛生院可以說是慘不忍睹。不少地方以「改革」的名義,已將鄉鎮衛生院租賃、甚至拍賣轉讓給個人。仍然運轉的衛生院也往往是舉步為艱。由於財政支持不足,鄉衛生院難以留住人才,醫療設備很少更新,因而難以提供老百姓需要的醫療衛生服務。病人少導致衛生院收入少,收入少導致服務水平低,服務水平低導致病人更少。結果,相當多的鄉鎮衛生院陷入惡性循環。

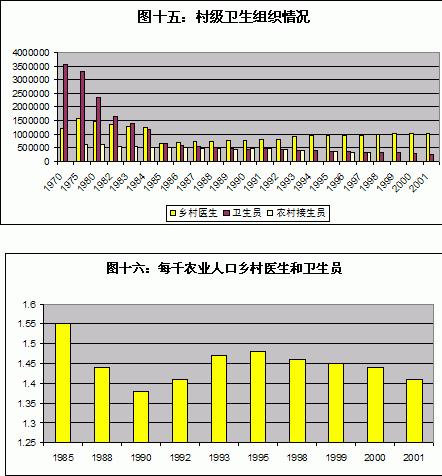

農村大多數居民最經常利用的衛生資源是村衛生室,但很多地方的村衛生室處於癱瘓狀態。原因很簡單,集體經濟崩潰以後,很多村連衛生員的工資都發不出來,只好將衛生室由鄉村醫生自己來承包,或者乾脆分散單幹。目前,全國大約50左右的村衛生室已變成了個體醫療點。從圖十五看,現在鄉村醫生的數量只有1975年的三分之二,而衛生員的數量則從1975年的328萬跌到2001年的27萬,還不足當年數量的零頭。另外,農村接生員的數量也下降了一半,從1975年的61.5萬人降為1997年的32.2萬人。而在此期間,農村人口的絕對規模還有所擴大。一增一減的結果是,每千農村人口鄉村醫生和衛生員的人數從1985年的1.55降到2001年的1.41(見圖十六)。除了衛生人員相對數量減少外,他們的素質也令人擔心。村級衛生人員中相當多的人只在30年前合作醫療高潮期接受過短期培訓。雖然他們或多或少參加過一些後續培訓,但在市場化的大環境下,他們要么不樂意、要么沒有能力承擔農村基本醫療保健的任務,如預防保健、傳染病報告等。

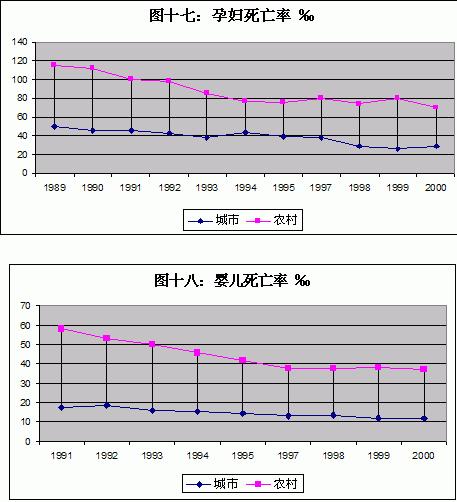

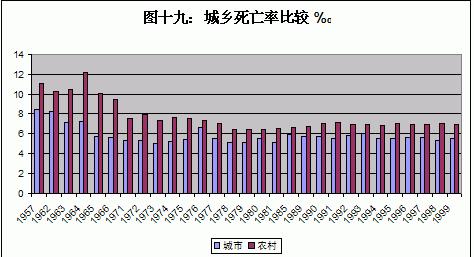

合作醫療的解體,嚴重影響了農戶的看病行為;三級醫療預防保健網的破損,使一些已經消滅或控制的傳染病再度復發;再加上城鄉居民收入差距的擴大,使健康狀況方面的城鄉差距不僅沒有縮小,反而有所擴大。就疾病模式而言,城市的特點是以慢性非傳染性疾病為主,而農村、尤其是中西部農村,依然是以感染性疾病和營養不良為主導。婦幼健康方面的城鄉差距更為明顯。農村的孕婦死亡率和嬰兒死亡率一直比城鎮高得多(見圖十七和十八)。從趨勢上看,九十年代中期以前,這兩方面的城鄉差距好歹在縮小。但1995年以後,改善的勢頭消失了;九十年代末,差距還有擴大的跡像。人口死亡率方面的數據相對比較齊全,因此恐怕更能說明問題(見圖十九)。從1957年到1980年,農村人口死亡率下降幅度明顯快於城鎮,使城鄉差距迅速縮小。但1980年以後,農村人口死亡率幾乎沒有什麼變化,城鎮人口死亡率還有所下降。結果,在改革開放的二十多年裡,人口死亡率方面的城鄉差距不僅沒有縮小,反倒擴大了。至於人均期望壽命,沒有系統數據。但據2000年進行的第五次全國人口普查資料計算,中國人均期望壽命為71.4歲;其中,城鎮居民人均壽命75.21歲,農村居民人均壽命69.55歲,前者比後者高出5歲多,相當於發達國家與中等收入國家之間的差距(見表一)。

階層差別上世紀八十年代開始,受當時流行的「承包責任制」的影響,衛生醫療部門開始強調自主經營、自負盈虧;醫療衛生機構內部則實行所謂「多勞多得的按勞分配原則」。隨著政府補貼越來越少,醫療衛生機構一步步走向市場,衛生保健一步步商品化,衛生事業的公益型也漸漸被決策者淡忘。遵循「效率」原則,醫療機構開始以利潤最大化為目標。什麼「救死扶傷」、什麼「人道主義」都要服從市場的指揮棒。受利潤驅動,醫院的門診費、住院費飛漲。受利潤驅動,不少醫生變成了藥廠的掮客,想方設法向患者兜售不必要的藥物。受利潤驅動,有些醫療機構對患者小病大治、無病用藥。受利潤驅動,一些行之有效但不賺錢的治療方法被棄之不用。

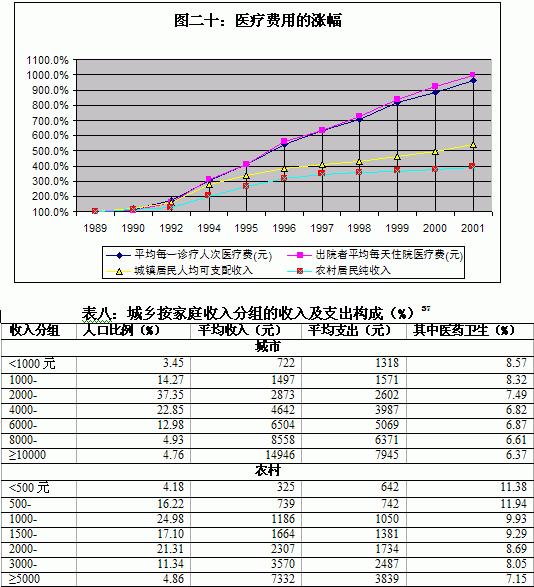

政府失職和市場失靈造成醫療費用的快速攀升,漲幅遠遠超過城鄉居民收入。從圖二十我們可以看到,按當年價格計算,在1989-2001年間,城鎮居民人均收入增長了544%,農村居民人均收入增長慢的多,只有393%。而在同一時期,診療費和住院費分別增長965%和998%。可見,醫療費用的增長速度幾乎是城市居民人均收入的一倍,是農村居民人均收入的兩倍。即使考慮到農村的醫療費用相對較低的因素,農民醫療費用的增幅恐怕仍大大超過城市居民。

顯然,醫療費用大漲對不同的收入人群有不同的影響,城鄉皆如此。《第二次國家衛生服務調查》(1998年)分別了考察城市和農村不同收入組的平均收入、平均消費支出及其醫療衛生方面的支出(見表八)。在城市地區,收入在1000元以下人群是嚴重收不抵支;收入在1000-2000元的人群是收入略低於支出;收入在2000元以上人群基本上都是收大於支。進一步考察醫藥衛生支出佔總支出的比重,我們發現,收入越低的群體,這個比重越高。在農村,年人均收入在500元以下人群嚴重收不抵支,收入在500-1000元收入組人群收入略低於支,收入在1000元以上的人群收大於支。同城市一樣,農村居民中收入越低的群體,醫療衛生支出的比重越高。

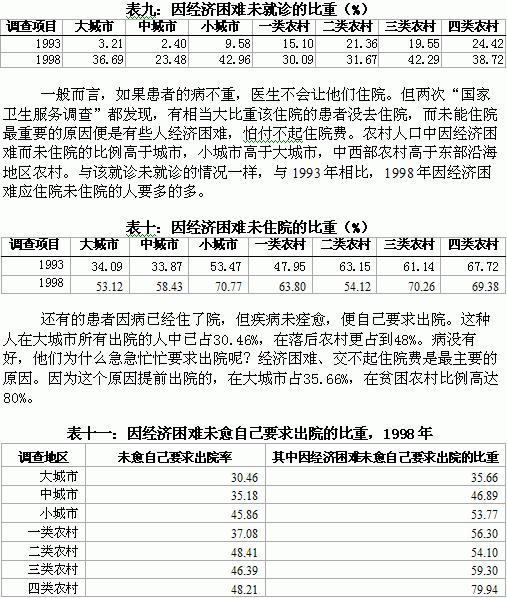

市場只青睞有支付能力的「消費者」,因此,市場化的醫療無疑會對低收入階層產生排斥作用。缺醫少藥的時代的確一去不復返了,但在醫療水平先進的今日,相當多的人卻陷入了生不起病、看不起病的境地。在這方面,兩次國家衛生服務調查提供了大量證據。一個證據是未就診率。未就診是指得了病卻未去醫療機構看病。未就診率是指患病而未就診人次數與患病人次數的之比。得了病為什麼不去看病呢?原因固然很多,如自己覺得病不重、沒有必要去醫院,或工作太忙、沒時間去看病,等等。但不管是在城市還是在農村,1998年都有三分之一以上的患者是因為經濟困難而無法就診;而且,越是經濟不發達的地區,這樣的人越多。更令人憂慮的是變化的趨勢。對比1993年和1998年兩次「國家衛生服務調查」的結果,因為經濟困難有病不醫的人越來越多。1993年,至少在城市,居民就診與否不太受收入水平的影響。而到了1998年,低收入嚴重製約了人們的衛生服務需求。不景氣的企事業單位職工、下崗待崗職工及其家屬首當其衝。

由上面三個表我們看到,無論是在城市,還是農村,在表面繁榮的經濟背後都掩蓋著一個相當規模的貧困群體。他們有病不敢去看,病情嚴重該住院不敢住院,住了院尚未痊癒便匆匆離去、生怕背上沉重的經濟負擔。衛生部衛生統計中心對兩次調查原始數據進行的多變量分析證實了這個判斷。他們發現:在關於1993年情況的多變量模型中,除了疾病嚴重程度、健康狀況、年齡和文化程度外,收入水平、衛生服務可得性和醫療保險制度等因素並不怎麼影響城市居民就診率和住院率。這說明在九十年代初,城市居民門診和住院利用較為充足。而在關於1998年情況的模型中,收入水平、就業狀況、貧困程度和有無醫療保險對就診率和住院率有著十分顯著的影響,表明城市不同階層在醫療服務利用上的鴻溝正在拉大。與城市相比,影響農村醫療服務利用的主要變量一直是經濟因素(恩格爾係數和收入水平)。兩次調查的模型結果基本一致,但這個因素的影響在1998年比1993年大。

醫療服務首先在農村市場化,城市九十年代中期以後才開始市場化。看來,市場化的確效果顯著,它按支付能力分配醫療服務:高收入階層可以享受國際一流的醫療服務,而低收入階層卻不得不「小病扛、大病拖」。

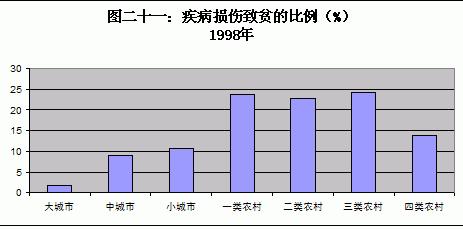

「小病扛、大病拖」的後果往往是小病拖成大病,大病導致勞動力喪失,甚至傾家蕩產。越來越多的證據表明,「因貧致病,因病返貧」的惡性循環正在變成中國城鄉的一個突出社會問題。巨額醫療費用或勞動能力的喪失使許多人的生活水平降到貧困線以下。1998年的「第二次國家衛生服務調查」發現疾病損傷是農村致貧的重要原因。至少在當時,疾病並不是大城市貧困的重要原因。但在中小城市貧困人口中有百分之十左右是因病致貧。而在沒有任何醫療保障的農村,一場大病,可以使原本殷實的小康之家陷入困境,使原本貧困的一貧如洗。所以,農村因病致貧的比例平均為22%(見圖二十一)。實際上,在有些省份,農民因病致貧,因病返貧的問題要嚴重得多。如有關部門對湖北、江蘇、廣東三省農戶典型調查發現,「因病致貧」佔貧困戶的比例達30%;在河南、陝西、四川、甚至北京郊縣,因病致貧的農戶,佔貧困戶總數的40%-50%;在青海,這個比例達56%。正是因為疾病不僅嚴重威脅著貧苦農民的健康,還威脅著他們的生存,他們才會說出「不怕窮、就怕病」這樣讓人心酸的話。

醫療機構效率下降

上一節,我們討論中國衛生製度的不公平性。那麼它的效率如何呢?不少人以為公平與效率是矛盾的,為了提高效率,就是犧牲點公平也在所不惜。問題是,在犧牲公平的同時,市場化並沒有提高醫療衛生機構的效率,反倒降低了它們的效率。

根據衛生統計,近幾年來,雖然中國人口還在增長,但醫療機構的門診量和住院量雙雙下降。2001年全國醫院和衛生院門診總量為20.87億人次,與1992年25.7億相比減少了4.83億。是不是中國人健康改善了,生病少了呢?顯然不是,因為城鄉居民的兩週患病率從1993年的140.1提高到149.76。其實,門診量下降的原因很簡單,醫療費不斷攀升,超出了很多人的支付能力,因而抑制了城鄉居民對醫療服務的有效需求。

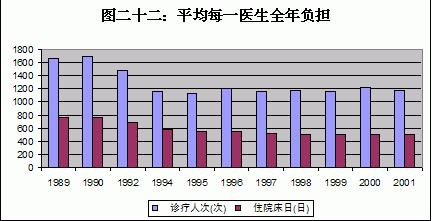

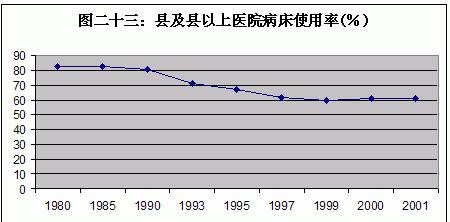

在門診量減少的同時,住院病人增加不多,而醫護人員的數量仍在增加,其後果必然是醫療資源的浪費。這可以從三個指標看出來,亦即平均每一醫生全年負擔診療人次、平均每一醫生全年負擔住院床日、病床使用率。由圖二十二可見,與八十年代末相比,前兩個指標都呈下降趨勢:診療人次由1989年的1652下降到2001年1180,住院床日在同一時期從767下降到509。病床使用率也出現明顯的下降。全國醫院的病床使用率在八十年代一直維持在80%以上;進入九十年代便一路下滑,現在跌到60%的水平。

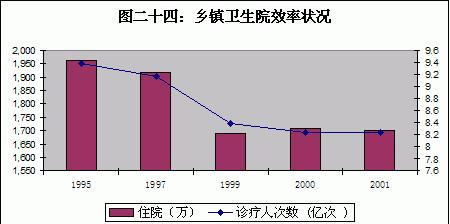

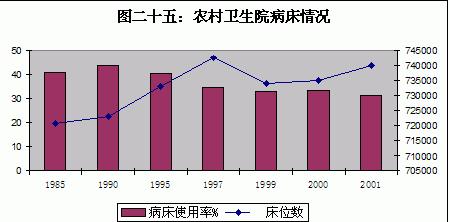

農村縣以下衛生機構的資源利用效率也在下降。鄉鎮衛生院醫生的總數從1995年的42.5萬人增加到2001年的51.9萬人,但與此同時,每年到鄉鎮衛生院看病的人從9.38億人次減少到8.24億人次。以每年工作300天計,每位醫生每天的診療服務量從7.36人次降到5.29人次。在此期間,鄉鎮衛生院的病床床位有所增加,不過住院的人卻大幅下降,從1995年的1960萬人滑到2001年的1700萬人(見圖二十四)。結果,鄉鎮衛生院的床位使用率從40.7%下降到31.3%(見圖二十五)。另外,諸如心電圖、B超和X光機等儀器設備的使用率也很低。以心電圖為例,既使在比較發達的一類農村地區,平均每天使用1.2次而已;在落後的四類農村,平均十天才用一次。

中國現在的醫療資源並不豐富。但在很多人該看病不敢看、該住院不敢住的同時,大量寶貴的醫療資源得不到充分的利用,這真是極大的浪費。很明顯,經過市場化改造的中國醫療衛生體制是既不公平、又效率低下。

在中國改革過程中,我們總是愛拿美國作為參照系。值得我們注意的是,至少在醫療體制上,美國提供給我們的主要是教訓。表十二比較了21個歐美髮達國家的情況。在這些國家中,美國的人均醫療費用最高,比名列第二的瑞士人要高出41.5%。但是高昂的花費並沒有換來相應高水平的醫療保健。美國人看醫生的次數和住院的時間比大多數其他發達國家的患者要少,美國的嬰兒死亡率高於所有該表所列舉的國家,人均期望壽命也低於多數國家。如果比較這些國家醫療體制的總體表現和公平程度,美國都是倒數第二:在總體表現方面,它在全世界排名第37位,僅比新西蘭強一點;在公平程度方面,它的指數是0.954(1.000為最高),僅比葡萄牙強一點。是什麼因素使美國昂貴的醫療體制既不公平、有效率低下呢?過分市場化看來是重要原因之一。在所有21個發達國家裡,只有美國衛生總費用中的政府份額低於50%。中國沒有美國那麼發達,但我們的醫療體制似乎在這麼低的水平上已患上了「美國病」:醫療費大幅攀升、醫療服務非常不公平、醫療資源利用效率低下、人們的健康指標停滯不前甚至惡化。一度被看作世界衛生楷模的國家陷入這般田地,實在令人感到極度的悲哀。

小結

非典危機給我們敲響了警鐘。非典是突如其來的,但它之所以帶來如此嚴重的危機,有著深層的、制度性的原因。本文提供的大量數據表明,由於指導思想上的失誤,在我國的醫療衛生領域,政府失職與市場失靈同時存在。其後果是衛生防疫體系千瘡百孔,衛生服務極不平等,衛生資源利用效率低下。在這樣的製度環境下,既使沒有這次非典危機,我們的醫療衛生體制遲早會產生類似甚至更嚴重的危機。

非典危機給我們的教訓是深刻的。其最直接的教訓是,公共衛生危機會造成巨大的經濟損失、影響短期經濟增長。現在關於非典可能造成的經濟損失有各種各樣的估計,既使按最低的估計,損失額也大大高於若干年政府的衛生投入。這是對我們長期忽略公共衛生事業的懲罰。

不過,如果僅僅在這一層面吸取教訓是不夠的。首先,我們必須重新思考「發展是硬道理」這個命題。「發展」絕不能等同於經濟增長,而是指全體公民經濟生活和社會生活的全面進步。經濟增長本身不是目的,而是實現這個全面發展目標的手段。如果我們認為經濟增長是硬道理,那麼社會公正、環境保護、讓所有孩子接受基礎教育、讓所有人健康生活是更大的硬道理。我們過去二十多年的經驗證明,指望經濟增長能自動帶來其它目標的實行,無異於緣木求魚。公共衛生是社會全面發展的一個重要側面,因為人只有一次生命,享有衛生保健是一項基本人權,它關係到人生命的長度和質量。如果一個國家傳染病、流行病失控,人們的健康水平低下,經常受到病魔的折磨,得一場重病就可能搞得傾家蕩產,那麼,不管這個國家的經濟增長速度有多快,都市看起來多麼現代化,私家轎車擁有率有多高,對相當多的人來說都是沒有意義的。認識到這一點,政府絕不能為了經濟增長而忽略公共衛生,絕不能放棄自己提高人民健康水平的職責。

其次,我們必須清醒了解市場的雙重局限性。第一,市場充其量只能解決資源配置的效率問題,無法解決資源分配的公平性問題。第二,也許在經濟的很多領域,市場能夠提高資源配置的效率,但在外部性很強、信息不對稱的領域,市場往往失靈,亦即,不光不能提高資源配置效率,反倒會降低效率。公共衛生的公平性比經濟收入和財產分配的公平性更加重要,因為身體健康關係到每個人生命的質量和謀生的潛能。既使不從道義的角度思考問題,為所有人提供起碼的衛生保障也是建立一個完整公共衛生系統的前提。這次非典危機告訴我們,不可能為大都市裡的富有階層單獨建立一個玻璃罩式的先進防疫系統。如果疫情在貧困階層中蔓延、在其它地方蔓延、在農村蔓延,這個富有階層遲早逃不過厄運。在公共衛生問題上,所有人必須同舟共濟。既然公共衛生的公平性如此重要,把它交給市場便是完全錯誤的。另外,醫療是典型的信息不對稱領域。衛生專業人員可以利用自己的信息優勢矇騙患者,患者可以利用自己的信息優勢欺騙保險公司。正是因為這個原因,絕大多數發達國家都為自己的國民提供由國家財政支持的全民醫療保健計劃,而不是把患者和醫護人員推向市場。

過去十幾年,我國一直在探索如何在市場經濟的條件下改革醫療衛生製度。由於經驗不足,認識上出現偏差,走了一些彎路是難以避免的。如果這次非典危機敲起的警鐘能使我們清醒認識到「投資人民健康」的重要性和迫切性,認識到現行醫療衛生體制的種種弊端,那麼壞事就可以變成好事,使危機變成重建中國公共衛生體系的契機。

早在1977年,世界衛生組織就提出了「2000年人人享有衛生保健」的全球戰略目標。1986年我國政府明確對實現這一目標作出承諾。然而,2000年已經過去,「人人享有衛生保健」的目標並未實現。現在,中國政府應該對「人人享有衛生保健」重新作出承諾。為真正實行這個目標,政府財政必須加大對公共衛生的投入。目前,我們財政預算對衛生事業的投入僅佔政府總支出的3%左右,佔GDP的0.5%左右,大大低於世界平均水平。有改革開放二十年建立起來的經濟基礎,我們應該、也完全有能力在短期內把這兩個比重分別提高到5%和1%,在中長期把它們提高到世界平均水平,即11%和2.5%。除了加大財政對公共衛生的支持力度外,支持的重心也必須從東部沿海地區轉向中西部省份,從大城市、大醫院轉向農村基層衛生防疫保健機構,從富有階層轉向貧困階層。我國的醫療衛生體制曾經在「一窮二白」的條件下創造過輝煌,只要走出指導思想的誤區,我們完全可以再造輝煌。

2003年5月22日香港吐露灣

發佈日期:2020/1/20