兩次文化革命——從陳獨秀到毛澤東

◎曹征路

【編按】曹征路老師這篇文章從陳獨秀與毛澤東,嘗試解釋列寧的十月革命對中國的重要影響,在於十月革命道路同時滿足了中國反帝國主義與反封建主義的兩個要求,並指出文化革命的意義在於要建立起人民自身的主體性,才能真正進入一個「消滅三大差別」,沒有人剝削人、人壓迫人的社會。曹征路1949年生於上海,插過隊,中國作協會員,並執教於深圳大學,著有小說集《開端》、《山鬼》、《只要你還在走》、《曹征路中篇小說精選》;長篇小說《貪污指南》、《非典型黑馬》;其關於文革的小說《民主課》曾由台灣社會研究季刊出版;長篇報告文學《伏魔記》;理論專著《新時期小說藝術流變》;電視劇《墜落的樹葉》、《組織部又來了年輕人》;電影《風兒輕輕吹》、《我心也浪漫》及十餘部電視片,凡三百萬言。

本文轉載自2018-01-21獨立評論員郭松民,感謝授權轉載。

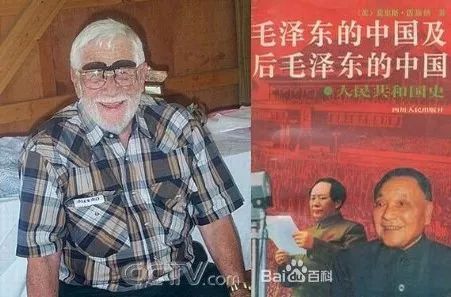

最近讀莫里斯·邁斯納的《毛澤東的中國及其後》,這位美國學者儘管對中國人實際生活感受多少有些隔膜,其結論也多為負面,但其遠距離的觀察還是指出了問題的癥結所在,對中國發生革命的機理給予了較為深入的理解與分析。其中一個視角是關於文化的,讀來頗有意思。

他認為從中國歷史的總進程看,「帝國主義不僅破壞了舊的儒家秩序使革命成為可能,並在實際上成為必然。而且作為副產品,它給當代中國革命者提供了反對舊傳統和舊制度的新觀念和思想體系。中國革命者運用西方的工具和觀念,不僅要打破西方帝國主義的枷鎖,而且要擺脫中國傳統的束縛。未來的新藍圖,排除了以儒學為基礎的社會制度,和西方對中國的統治。」循著這個邏輯,他在論述陳獨秀時分析道:「1915年至1919年間的馬克思主義勃興前的文化革命產生的這些問題和緊張局面又以新的形式,在完全不同的歷史環境下,重新出現在1960年代由毛澤東發動的文化大革命中,兩次文化革命涉及的中心內容都是批判和否定歷史傳統,都存在著顯著協調反傳統的衝動與民族主義感情的問題,都堅信人的精神力量能夠鑄造社會現實,都相信青年是會道德變革的主要力量。青年毛澤東是第一次文化革命的精神產物,老年毛澤東是第二次文化大革命的始作甬者。」

應該承認,這個觀察相當準確。他說的「帝國主義枷鎖」就是一整套殖民理論及其意識形態;他說的「中國傳統束縛」就是封建統治倫理及其文化觀念。反帝反封建是民主革命的任務,共產黨奪取了政權是不是已經完成了任務?在很多人看來是的,他們認為革命已經成功,就應該施「仁政」舉「孝廉」坐享天下了。至於當初拼了命要打倒這些枷鎖和束縛,可以反過來為自己所用。因為以往歷史上的每一次農民起義都是這樣的,造反時要打倒孔子,勝利了就加封孔子。而毛澤東偏偏不願意這樣,他要揪住這些枷鎖和束縛不放,一冒頭就批,批倒批臭。不但要批,還要建立無產階級自己的文化,這怎麼得了?這何時是了?

發生於100多年前的文化革命並非偶然,它是晩清時期士紳知識分子要求文化造反的繼續。龔自珍作《病梅館記》,洋務運動倡「文學改良」,黃遵憲的「我手寫我口」,梁啟超的「新」小說,譚嗣同《仁學》中提出的廢除漢字,以及林紓的翻譯等等都是那個時代士紳知識分子的共同心聲。只是由於這種文化運動的不徹底性,使早期的文化變革要求既無力徹底否定專制制度及其意識形態,也無力創造一種新的文化觀念。辛亥以後,人們發現中國社會並沒有太大變化,於是背叛本階級的新型知識分子才得以出現,陳獨秀就是他們中的傑出代表。

第一次大戰期間各主要帝國主義國家無暇東顧,使中國的民族資產階級有了一定發展,與此同時新一代知識分子的大量成長,客觀上也為新文化運動準備了條件。其中陳獨秀1915 年創辦《新青年》,是最為突出的歷史事件。《新青年》高舉民主與科學兩面大旗,極大地促進了國人的覺醒和思想上的解放。一次大戰深刻地改變了世界的原有格局,對中國知識分子的影響巨大。一方面,戰爭促進了亞非民族獨立國家的形成和殖民地人民的覺醒,戰爭後期俄國爆發了十月革命,建立了第一個社會主義國家蘇維埃俄國。另一方面,中國知識分子對帝國主義國家的失望情緒愈演愈烈,作為戰勝國不但未能取消列強強加給自己不平等條約,凡爾塞和約竟將原德國在山東權益轉由日本接管,這直接導致了五四運動的爆發。由此產生的民族主義怒潮中,許多知識分子轉變了救國思路,馬克思主義開始傳播,中國由此轉向「以俄為師」。

十月革命後,陳獨秀將《新青年》轉變為公開傳播馬克思主義的陣地,造就了一批職業革命家。中共早期的革命領袖和骨幹,幾乎無一不是受到《新青年》的感召而走上中國革命道路的。而馬克思主義的傳播,使得「勞動創造世界」「勞工神聖」成為最為流行的新潮觀念,年輕人崇拜並紛紛仿效陳獨秀。早在1917年9月,毛澤東在與蔡和森等人的一次夜談中就說:「衝決一切現象之羅網,發展其理想之世界,行之以身,著之以書,以真理為歸,真理所在,毫不旁顧。前之譚嗣同,今之陳獨秀,其人者魄力雄大,誠非今日俗學可比擬」。1919年,陳獨秀被捕後,毛澤東在《湘江評論》創刊號上發表文章《陳獨秀之被捕及營救》中說:「我視陳君萬歲!我祝陳君至高的精神萬歲!」痛快淋漓地表達了他對陳獨秀的崇敬之情。後來毛澤東在延安同斯諾的談話中,也稱「他對我的影響也許超過其他任何人」。直到中共七大時,毛澤東依然不改初衷,「他是五四運動時期的總司令,整個運動實際上是他領導的。他與周圍的一群人,如李大釗同誌等,是起了大作用的。我們是他們那一代的學生。五四運動替中國共產黨人準備了乾部。」這並非毛澤東自謙,而是反映了那個時代的歷史實際。可以說,正是在陳獨秀及《新青年》的影響下,新一代知識分子迅速成長,他們大多選擇無產階級立場,為中共的成立在思想上和乾部上作了準備。

然而革命運動的發展並不意味著革命意識形態的建立,共產黨最終奪取政權也不是脫下長衫穿上草鞋那麼簡單。1927年中共失敗的一個很重要的原因是共產黨放棄了革命的領導權,其邏輯是資產階級民主革命不應該由無產階級領導。而導致這個判斷的內在因素則是擺脫不掉的統治階級倫理以及在此基礎上形成文化意識。

早期共產黨人的絕大多數都出生於地主士紳家庭,他們雖然在理論上接受了馬克思主義,認識到地主階級是一個腐朽的寄生的阻礙社會進步的力量,但在文化心理上,價值取向上並沒有徹底背叛自己的階級。這些共產黨員依然把自己當作社會精英,是高於勞動者的「革命家」,把工人農民當作等待解放的「民眾」。所以才會發生對待農民運動的「好得很」與「糟得很」之爭;對待革命道路才會發生「城市中心」與「農村包圍城市」之爭;對待黨的建設才會發生「一切經過統一戰線」與「獨立自主」之爭;對待文化建設才會有「陽春白雪」與「下里巴人」之爭……直至建國以後,圍繞著電影《武訓傳》、《紅樓夢》研究、馮友蘭和吳晗的「仁學論」、楊獻珍的「合二為一論」,這些文化思想領域的爭論一直沒有停止,一直延續到文革中的「批林批孔評水滸」。

這些爭論的實質其實只有一個:如何理解歷史唯物主義與辯證唯物主義?究竟什麼是歷史進步的動力?是人民創造歷史還是英雄創造歷史?是革命造反有理還是剝削壓迫有理?公共權力為人民服務還是為精英服務?

這期間發生的中蘇兩黨論戰,使毛澤東更加迫切地意識到,共產黨奪取政權以後階級鬥爭並沒有熄滅,無產階級與資產階級誰戰勝誰的問題並沒有真正解決,當初的革命者完全有可能蛻化變質為壓迫者,共產黨內完全有可能出現一個新的資產階級。造成這種危險的原因就在於舊的統治階級文化依然佔據主導地位,並且不斷地培養出新的勞動人民的對立面。在意識形態領域裡如果沒有一場真正的變革,革命的遺產一定會在第二代第三代手上喪失,那麼幾百萬共產黨人的鮮血就白流了。

莫里斯·邁斯納寫道:「毛認為,自覺的人的活動是歷史發展的最終決定因素。與這一信念相聯繫的是他對中國傳統文化持無情的批判態度。按照毛主義的觀點,『正確思想『要求徹底清除傳統價值觀念和舊觀念的影響。在毛的文化革命概念中,反對傳統文化和相信自覺的人的活動是歷史的決定因素是兩個關鍵點。文化革命是毛從新文化運動時的前馬克思主義者繼承下來的思想。無論是在革命的延安時代還是在革命後的人民共和國歷史上,文化革命一直是毛的馬克思主義世界觀中的核心內容。文化革命既是現代中國思想傳統的組成部分,也是馬克思主義傳統的組成部分。1917年布爾什維克革命勝利後不久,文化革命倍受重視,列寧就是文化革命的倡導者之一。列寧與毛一樣十分關注,在一個落後國家裡實現經濟現代化的漫長時期內。如何始終保持社會 義的精神與革命的目標問題。」

早年的陳獨秀對黨派產生過很深的厭噁心理,年輕時雖然積極參加反滿革命活動,但拒絕參加任何黨派,他甚至斷言,「政黨政治,不適用於今日之中國也」。原因是辛亥革命後政黨林立的局面,和隨後不久袁世凱就利用黨爭實現了登基複闢。這使他致力於文化革命,意圖改造中國。後來看到十月革命成功,他才說「社會中堅分子,應該挺身出頭,組織有政見的有良心的依賴國民為後援的政黨,來掃蕩無良心的無政見的依賴特殊勢力為後援的狗黨。」他認識到「只有以共產黨代替(有產階級)政黨,才有改造政治的希望」。此期間他寫下了大量的文章、短譯、通信,探討建立中國的無產階級政黨的可能。他借鑒俄國布爾什維克黨的建黨經驗,由文化轉向了政治。「要組織一個革命的無產階級的政黨——共產黨。共產黨將要引導革命的無產階級去向資本家鬥爭,並要從資本家手裡獲取權利……正如一九一七年俄國共產黨所做的那樣。」

關於這個黨的指導思想,陳獨秀指出:「我們士大夫階層斷然是沒有革命希望的」,需要靠廣大的工農勞動大眾,「所以有輸入馬格斯社會主義的需要」。他認定「中國底改造與存在,既不採取工團主義、無政府主義、行會社會主義,也非民主社會主義,而是共產主義即真正的馬格斯主義」。換句話說,陳獨秀是由文化革命出發走向政治革命的。

而毛澤東與陳獨秀不同的是,他是在政治革命成功以後,重新思考文化革命的。在他看來,當初奪取政權依靠的是工農群眾,但進城以後普遍實行的等級制使乾部逐漸脫離了工農,舊的官場習氣開始侵入各級組織使得官僚主義機會主義盛行,「寧可犯路線錯誤,不可犯組織錯誤」成為了乾部普遍的生存法則,當年紅軍賴以堅持的革命精神逐漸流失。特別是在上層建築領域,黨閥與學閥相互結合,已經形成了一股對社會主義的否定性力量。這些,令他產生了深刻的憂慮,他多次問:「中央出了修正主義怎麼辦?」1964年前後,他對文化、教育、衛生領域的批評已經十分嚴厲:「帝王將相才子佳人」 、「脫離生產勞動」「城市老爺衛生」已經令他忍無可忍。其核心還是共產黨改造中國的革命宗旨能不能貫徹到底。如果不能,那麼革命的意義又在哪裡?是換一批人來當老爺?衛星上天紅旗落地?

《中共中央關於無產階級文化大革命的決定》(十六條)中指出:「資產階級雖然已經被推翻,但是,他們企圖用剝削階級的舊思想,舊文化,舊風俗,舊習慣,來腐蝕群眾,征服人心,力求達到他們復辟的目的。無產階級恰恰相反,必須迎頭痛擊資產階級在意識形態領域裡的一切挑戰,用無產階級自己的新思想,新文化,新風俗,新習慣,來改變整個社會的精神面貌。在當前,我們的目的是鬥垮走資本主義的當權派,批判資產階級的反動學術『權威『,批判資產階級和一切剝削階級的意識形態,改革教育,改革文藝,改革一切不適應社會主義經濟基礎的上層建築,以利於鞏固和發展社會主義制度。」毛澤東呼喚的,是人的精神面貌來一場革命,是鍛煉培養千百萬無產階級革命事業接班人的革命,他把這叫做文化大革命。

毛澤東心目中是有藍圖的,遠處是徹底「消滅三大差別」,近處是「幹部參加勞動,工人參加管理」,是「人人起來監督政府」,他要實現「既有集中統一又有個人自由的那樣一種生動活潑的政治局面」。於是,旨在建立起社會主義意識形態的文化大革命就這樣展開了。這是在1944年延安時期就提出的命題:怎樣避免李闖王似的悲劇。這也是1949年進城時的誓言:繼續走完萬里長征。這更是實現共產黨人真正的歷史使命:讓全體中國人民在精神上站立起來。

延伸閱讀:

發佈日期:2018/02/01