【編按】近年日本政府提出「台灣有事」,依此合理化提高軍事支出的論述基礎,同時沖繩「去美軍基地」的訴求卻一再被擱置,當地人民持續承受了長期軍事化的壓力與種種問題。沖繩的反戰團體因而也提出反戰和平的訴求,希望透過和平的方式「不讓台灣有事」。歷史中,沖繩與日本的矛盾為何?本文作者富山一郎為同志社大學教授,研究沖繩問題,曾著有包括《近代日本社会と「沖縄人」 「日本人」になるということ》(日本経済評論社,1990)、《戦場の記憶》(日本経済評論社,1995)、《暴力の予感 伊波普猷における危機の問題》(岩波書店,2002)、《流着の思想 「沖縄問題」の系譜学》(インパクト出版会,2013)、《始まりの知 ファノンの臨床》(法政大学出版局,2018)。這篇文章以沖繩人的邊際流動史為考察對象,梳理發生在大阪、南洋地區和沖繩本地的生活改善運動以及沖繩人的戰爭記憶,思考在成為「日本人」這一過程中,沖繩人在主權國家內部及殖民地的雙重位置和內外雙重性——帝國內部被統治並應被「剔除」的「沖繩人」和與殖民地南洋「島民」相區別的統治者「日本人」,並指出這種雙重性不僅建立在近代日本社會市民民族歸屬感的矛盾狀態上,亦與日本帝國主義的南進路線纏繞共生。邊界的不確定性導致沖繩人既是在成為「日本人」過程中暴露出的自我中的他者,也成為暴力統治下的他者。這不僅造成了意識中的殖民地空間與實際統治之間的割裂,更反映了後殖民時期殖民主義暴力的全新延續形式——和平國家內部日常生活的暴力,在此意義上引發的系列種族分化和精神創傷等社會問題,更具有現實討論意義。原譯文刊登於賀照田編《學術思想評論》第12輯(未出版),圖片源於網絡,本文轉載自謂無名,感謝授權。

序言

本文的目的是以沖繩為視角論述戰前日本的殖民主義,但它又與某些現時性的問題相關聯,我們先從這點談起。

經過長期的殖民地解放鬥爭,第二次世界大戰後誕生了很多獨立國家。可以說,戰後殖民主義的滅亡,首先是一個把芸芸眾生悉數納入主權國家的過程。然而事實是,一方面似這般諸國林立,另一方面,正如跨國公司和國際化都市所展示的那樣,資本積累越來越走向全球化。並且,這種資本積累的全球化,現在正在全世界範圍內推進被叫做「移民」「難民」的人們跨越國境線的行動。B. 安德森所謂「遠程民族主義(Long Distance Nationalism)」 [1],並不是說這種跨越國境線的人群移動意味著悅耳動聽的多元文化主義,而是暗示著主權國家在經受無秩序且暴力性的解體。主權國家的動搖,不是在走向文化多元,而是在帶來種族主義和內戰。

當我們從歷史的角度粗略勾勒這種被稱為「後殖民」的現狀時,首先應該指出的一點是,這些主權國家的動搖,與那些曾為殖民地宗主國國家的帝國記憶的恢復有關。過去曾處於帝國內部的一些國家的後殖民狀況,與其說多元文化主義在新興主權國家的動搖中登場,不如說事態的實質是「帝國在戰後滅亡了」這種積念在逐漸被喚醒。因此,我認為,在不斷擴大的移民、難民移動中應該討論的,並非文化的多元性,而是從前帝國實行的殖民主義與現在的狀況之間的連續性。

應該留意的第二點是,討論殖民主義與現代的連續性問題,往往以在殖民主義中發現近代化的形式展開。尤其是冷戰結束後,在過去的帝國統治中搜尋近代化要素正成為主要研究課題。武斷點說,在近代化成為難以搖撼的至高無上命題的過程中,過去殖民地統治的記憶正在被重新塗寫。在這個過程中,的確有一些在以往的統治與被統治的二分法中被抹殺的論點浮現出來;然而我認為,更重要的課題不是在殖民主義中尋找近代,而是在近代中尋找殖民主義。換言之,不能將戰前日本對他者實行的排外主義、暴力僅限定為過去的兇暴帝國主義的問題。暴力已被帶到現在的和平國家日本的內部。並且,當務之急正是,在被稱為「後殖民」的現狀下應如何重新界定過去的殖民主義所具有的暴力性。重複一下,之所以如此,正是因為事態是在發展為種族主義和內戰的擴大,而不是文化多元。

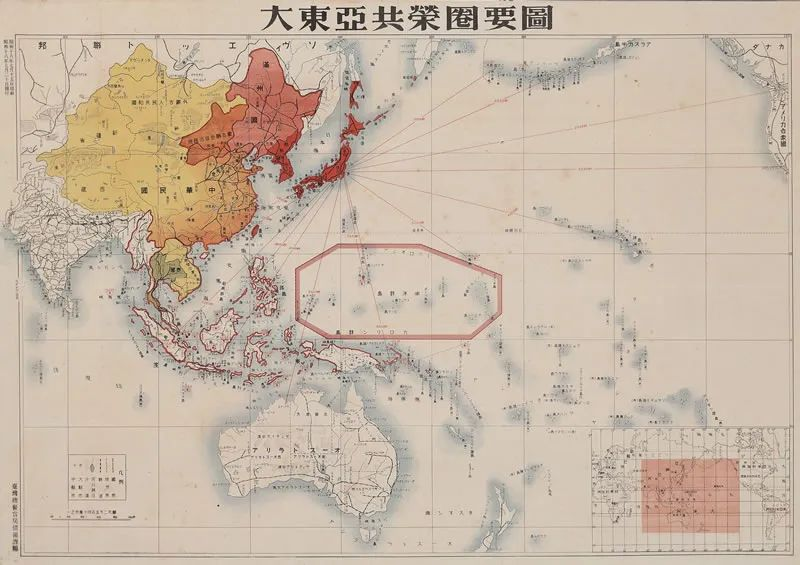

眾所周知,日本的近代史,也就是向琉球、阿伊努棲息地、台灣、朝鮮、密克羅尼西亞(南洋群島)、中國東北部(滿洲)直至「大東亞共榮圈」擴張的帝國史。僅僅半個世紀間,帝國的統治區域不斷更新。經過1872—1879年間的武裝入侵,在近世就已遭薩摩藩侵略的琉球王國終於被併入日本版圖。此後,該地區1898年起就開始實行徵兵制,到1921年所謂與本土社會制度的一體化已基本完成,琉球名副其實地變成了沖繩縣。在早期解除武裝與製度一體化這點上,琉球與台灣、朝鮮等有著顯著不同。

大東亞共榮圈,理論基礎之一為大日本帝國明治維新時期提出的亞細亞主義。其覆蓋地區包括東亞、東南亞以及南亞和大洋洲的部分地區,主張在日本的帶領下「從歐美列強的統治中解放亞洲」,建立「相互尊重、彼此獨立」、「共存共榮的新秩序」之政治聯合體,實質上成為日本進行大東亞戰爭,擴張帝國主義的依據。1945年8月15日,日本投降結束二戰後,大東亞共榮圈也隨之解體。

大蘓芳年,浮世繪,37×76cm,約1874

牡丹社事件是1874年日人西鄉從道率軍攻打台灣恆春半島上原住民族部落之衝突事件。起因於1871年琉球國宮古島船隻漂流到台,54名船員遭高士佛社和牡丹社族人(兩社皆為後來的排灣族群)攻擊殺害。事後日本政府以此為由,與清國交涉。1874年,西鄉從道強行展開軍事行動,於當年5月登陸社寮,攻陷石門,重挫原住民。日軍出兵台灣約近半年,最後日清簽訂《北京專約》,清國賠款、日軍撤兵,才告落幕。

不過,在談起近代沖繩時,總會遇到這樣一個問題:沖繩是殖民地還是國內一個地區?更明確地說,是在主權國家的內部還是外部?很多歷史學家是在「不言自明是國內一個地區」的前提下描繪近代沖繩的歷史。也有的歷史學家煞費苦心提出「國內殖民地」的概念。還有的歷史學家認為近代日本是未完成的主權國家,其未成熟性產生了沖繩這種特殊地域。在後一種看法中尤其強調的是,由於近代主權國家的未成熟性,戰前推進的是非民主的一體化即「臣民」化。但是,哪裡又存在未經過強制性一體化的主權國家呢?近代主權國家的成立都是一個暴力統合過程。這個問題也不僅僅是歷史學家的問題,綜觀沖繩的社會運動史,還摻雜著民族主義的主張和要求獨立的主張。在這樣的沖繩,成為「日本人」是一個怎樣的過程呢?

二戰後琉球群島置於美國的軍事統治之下,琉球人在每年4月28日的「屈辱日」(沖繩日)前後組織了持續的運動,不僅要求歸國,同時也反對戰爭和軍事基地。

正是因為在日本,主權國家的成立同時也是帝國的成立,因此討論日本這一主權國家的框架時就無法迴避沖繩的不確定邊界性問題。然而這種邊界性既不只是沖繩的問題,也不只是日本才有的特殊問題。本文要進行的,是從難以分清是在主權國家內部還是外部的不確定領域來考察民族主義、現代主義、殖民主義等問題。這裡先把結論說一下,從中凸現出來的正是前面說過的殖民主義與後殖民主義無法做階段性分離的問題。

考察沖繩這種不確定性時最重要的,不是將民族歸屬感(National Identity)落實到哪一方,而是將這種矛盾的歸屬感直接作為近代的問題來看待;不是「日本人」(自己)對「沖繩人」(他者)這種二項對立的構圖,而應該將其作為「日本人」自己的內部問題加以考察。這也就是巴巴在法農的學說中發現的那種矛盾的歸屬感:就是在準備加入「想像的共同體」的那一刻,作為無法與共同體同一化的他者的自己,在自己內部醞釀成熟了。巴巴在法農的學說中發現了既非實行殖民地統治的自己亦非被殖民地化的他者的、兼跨兩者的廣泛領域。換言之,法農不是將「Manichean delirium」(兩極對立譫妄症)的問題歸結到實際的殖民地統治,而是將其理解為意識中的殖民地空間與實際的統治之間的龜裂。巴巴的這種論點為我們在後殖民主義的現狀下再次探討法農提供了路徑;但同時也存在著將法農所接受的殖民地解放鬥爭的現場性以精神分析式的記述消解的危險,[2]另外設定他者,而自己準備成為進行統治的「日本人」時,他者卻在自己內部悄然而生了。作為帝國統治客體的他者與潛藏在自己內部的他者之間的關係,正是這種設定中的關鍵。未被「想像的共同體」完全同一化的不確定歸屬感也由此確定不疑地產生了。

不過,沖繩的課題並不僅僅是從有關民族歸屬感的一般性問題中派生出來的,也關係到近代日本作為帝國的歷史特殊性。在日本高唱「大東亞共榮圈」企圖進一步推進對亞洲的侵略之際,當時的厚生省預防局長高野六郎曾這樣談論「日本人」:

正是因為我們的祖先選擇日本國土作為永居之地,才有了現在的日本國民。無論日本民族的祖先是從哪裡來的,也無論有著怎樣的血統構成,假如日本民族是在琉球、台灣以南定居了數千年的話,那麼肯定不會產生如我們現在所見的日本民族。……但是,日本人的確比歐美人更適應南洋生活,這是顯而易見的。……跟歐美人相比具有優越的向南性、適南性的日本人不可能不在南洋的天地里大有作為。不論在體質上還是在氣質上我們都是南洋人。[3]

這裡描繪了兩個「日本人」。一個是非「南洋人」的「日本人」,在這種「日本人」身上,「琉球-沖繩」存在於隔斷二者的邊界線上;而在後一個「日本人」身上,強調的不是與「南洋人」的隔斷,而是連續性。圍繞「南洋人」這一他者,「日本人」顯示了隔斷與連續的雙重關係。並且,前者(隔斷)意味著在亞洲唯一實現了近代化的日本由來已久的「脫亞」意識,這裡存在著作為應該與其同一化的另一個他者的「歐美」;與此相對,後者(連續性)揭示的是欲取代「歐美」入侵「南洋」實行統治的傾向,這裡「歐美」是作為反抗的對象存在。也就是說,圍繞「南洋」表現出的隔斷與連續的雙重性,直接同對「歐美」的憧憬與反抗相呼應,從中浮現出日本作為後進資本主義國家的國家像:與歐美帝國主義或協調或對抗,同時在亞洲構建帝國主義。

問題是,與「日本人」的這種雙重「南洋人」意識相對應,「沖繩」在「日本」中的位置也在雙重化。如果僅注意隔斷的話,「沖繩」便位於「日本」與「南洋」的邊界線上,「成為日本人」便是一個從接近南洋的邊緣性位置向非「南洋」的「日本」內部移動的過程;然而我更關注的是,在強調作為帝國取代「歐美」侵略亞洲的那種連續性思維中,「沖繩」又具有怎樣的位置?

最後我想強調一點,「成為日本人」這一過程,不是思想、文學作品或政策上的問題,而是與非思想家、非政治家的普通沖繩人的日常生活相關的問題。「成為日本人」,不是圍繞表象的思想、理念等理性表達,而是一個與日常生活實踐密切相關的過程。[4]在這個過程中,實際生活者的樸素邏輯會被揭示出來,並且從這個視角出發,前面說過的民族歸屬感的不確定性的內涵也將得到明確。在沖繩,武斷點說,近代化只導致了人口流失。尤其是1920年以後的「蘇鐵地獄」期,因糖價暴跌引起經濟崩潰,導致了急劇的人口流失。這些外流人口,作為勞動力為本土社會(尤其是大阪)和殖民地(尤其是密克羅尼西亞)所吸收。換言之,沖繩之近代化,就是一個作為勞動力被近代工業部門和殖民地農業吸收的過程。[5]

一、大阪

1. 生活改善

戰前,從沖繩遷移至本土的大約一半人口集中於大阪。這個數字尤其在1920年以後急劇擴大,從1920年到1940年間,居住在大阪的沖繩出身者從1051人猛增到4,2252人。下面我們主要考察大阪的情況。

攝影:高木秀太郎,大阪,1903

1903年,從沖繩流入大阪的人口還很少,這一年的大阪勸業博覽會上,沖繩出身者以「琉球貴婦人」的標題與「阿伊努人」「台灣生蕃」「朝鮮人」一道被「陳列」在展台上。這一事件後來被看作本土社會歧視沖繩出身者的一個像徵。正如這一事件所揭示的,當時「沖繩人」是被陳列、觀賞的他者。但到了沖繩人口開始大量流入大阪的1920年代,勞動力市場對沖繩出身者的吸收就既不是陳列也不是簡單的排斥了。

那霸市史料館收藏,見「絵はがきにみる沖縄」p194、「大琉球」p79,1903

1903年2月,日本大阪舉辦的第五屆內國勸業博覽會上,東京大學人類學教授坪井正五郎等人以學術研究為由設立人類館,僱傭了北海道愛奴、台灣生番、琉球、朝鮮、支那、印度、爪哇等七種土人,以活人展演的方式展示當地風俗,引發清、朝鮮、琉球的多方抗議。

流入大阪初期的沖繩出身者有兩個特徵:一是僅為有限的勞動力市場所接收;二是不以家庭為單位的集體生活形態。只因出身沖繩,他們常常被雇主拒絕,只有當時對工資上漲苦無對策的紡織業積極僱傭他們,因為他們是拿歧視性低工資的勞動力。[6]結果是,沖繩出身者中一部分被工廠集中僱傭,同時也有很多人作為不固定不熟練的底層勞動力流入當時日益擴大的大阪貧民區中。在貧民區裡,沖繩出身者因親朋鄉里關係聚集在一起,形成聚居地。另外,當時是以單身者為主的短期還流型流入,多是不帶家屬,許多單身者共同生活。

以都市底層集體生活、固定工廠集中僱傭為基礎,1924年在沖繩出身的左翼活動家指導下,關西沖繩縣人會成立了。這個社團使貧民區聚居地形成的沖繩出身者的人際關係網更加有組織,在組織化的過程中使用了有兄弟之意的沖繩語「チョーレー」,加強了同胞意識。其活動內容主要是反對集中僱傭沖繩出身者的工廠中的待遇歧視,也包括與公司談判,組織罷工等。這樣,與以往那種拿著低工資也肯賣力干活的「沖繩人」截然不同,一種與歧視進行鬥爭的「沖繩人」自我意識逐漸形成了。不過這種「沖繩人」認同感只限於運動方面。在生活中,以同村或島為單位的人際網及鄉友會等起著重要的作用。[7]

「蘇鐵地獄」時期,沖繩移工和移居日本本土的人數增加。當時大阪因紡紗業等輕工業的發展需要大量勞動力,澀澤榮一和藤田傳三郎投資的大阪紡織(現東洋紡織)在其中起到了核心作用。Osaka Spinning Co., Ltd. 在大正區三間屋村成立。許多在沖繩招募的女性都在這家24 小時營業的工廠工作,很快形成沖繩人大量集中的地區,例如被稱為「小沖繩」的大阪市大正區。

關西沖繩縣人會雖然曾與工會、水平社(被歧視部落民社團)、朝鮮人團體等協作開展活動,但到1920年代末基本陷於解體狀態。1931年,沖繩出身者的社團重建,但組織形態不同於以往,此後的活動也由反歧視運動轉變為下面要說的生活改善運動。大蕭條時期所發生的這個轉變究竟意味著什麼?當然,這一時期對左翼活動家的鎮壓以及共產主義運動自身存在的企圖讓一切運動服從於「階級鬥爭」的問題等都不可忽略;不過我更關注的是,與大規模的勞動力市場接收同時出現的沖繩出身者的普羅化(勞工階層化)問題。隨著勞動力市場的擴大,尤其是大蕭條後帶動日本資本主義發展的重工業的擴大,當初只為有限的勞動力市場所接收、大部分滯留在其外圍的沖繩出身者,也開始有可能獲得比以前更高的工資、更穩定的工種。與這種變化相伴,還出現了人口流出形態走向定居型、聚居地的家庭形成、脫離貧民區等傾向。問題是,這些與普羅化有關的宏觀變化對沖繩人究竟意味著什麼?

從1930年代中期開始,在大阪的沖繩出身者中出現了改善生活的主張。在這個生活改善運動中,用沖繩口音說話、喝沖繩產的酒(泡盛)、使用沖繩樂器(沖繩三弦)的宴會、沖繩服裝(琉裝)、沖繩食譜等等都被看作應該改善的「沖繩風俗習慣」,而被當作改善榜樣的則是「日本人」。換言之,與日常生活相關的具體的改善項目構成了應該剔除的「沖繩人」,而「日本人」作為改善的榜樣被放在這個改善運動的前方。這個改善運動,不是反抗歧視、倡導作為「沖繩人」的歸屬感,而是在自己內部確立了作為應該剔除的他者的「沖繩人」。這種改造自己、重構自己的內省式(或曰自審式)運作正是這個生活改善運動的特徵。這正如後面還要談及的,它反映了日本資本主義社會對他者的真正態度:作為勞動力接受而作為人卻拒絕。

那覇市寄宮, 1962.3

沖縄県公文書館http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/SearchMo

1962年,在那霸琉球美國文化中心舉行的烹飪比賽中,由Setsuko Gima夫人調製的「Karashina」沙拉獲得了藍絲帶獎。Gima夫人的獎品是醃芥末沙拉配蛋黃醬。本次廚藝大賽由文化館和琉球大學家政系主辦,是琉球大學在文化館開設的家庭生活改善課程的一部分。一群琉球婦女正在觀看為比賽準備的菜餚。

1964.5

沖縄県公文書館http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/SearchMo

這種自審式運作也與沖繩出身者的家庭形成有關。改善項目涉及到食譜、育兒等有關性別分工的內容,由此可知生活改善也意味著已經形成了可以當作改善內容的家庭生活。生活改善要做的正是通過展示理想的家庭生活、想像並確認何為「日本人」,以此來構建日常生活實踐。因此,目標不單是「日本人」這一民族歸屬感,也是理想的家庭生活,正因為這樣,「日本人」才在生活實踐中被想像、被確認。這裡既存在著要改善自己的生活、獲得更好的生活的主體意識,同時又存在著福柯所謂自己監視自己生活的自我紀律化。[8]並且,監視項目既已觸及日常細節,自然會促進日常生活的紀律化。這種主體化與自我紀律化很容易同近代的勞動紀律與軍紀相銜接。

與理想生活的展示相關的也不只是民族歸屬感問題。日本的近代化過程中,曾把居住在貧民區的都市下層居民稱為「不良民」,這一稱呼中含有貧困、不潔、疾病、不守德、懶惰之意。近代化就是要通過排除、隔離這些「不良民」來實現由「良民」構成的市民社會。[9]沖繩縣出身者流入的貧民區恰好就是「良民」社會要排除的「不良民」的居住空間。

與普羅化相伴出現的相對富裕化使脫離貧民區成為可能。換言之,理想生活就是「良民」生活。於是,在生活改善中被視為應剔除的「沖繩人」又與「不良民」重合在一起。應改善諸項目,正是因為不僅意味著「沖繩人」,還意味著作為不潔、懶惰的「不良民」的「沖繩人」,所以必須剔除;同時,「日本人」被設定為清潔、道德的「良民」。這點與巴里巴爾關於新種族主義的觀點相符。巴里巴爾指出,被排斥的不是「阿拉伯人」「黑人」,而是作為「吸毒者」「罪犯」「強姦魔」的「阿拉伯人」「黑人」。[10]

家庭生活是一個「良民」與民族感糾纏不清的現場,也是被國家包圍著的市民社會的縮影。因此,尋求加入「良民」社會的動向與民族主義密切相關。[11]為了成為道德的必須是日本人,而為了成為日本人必須是道德的。法農這樣描述:「不道德的東西是尼格羅,如果在實際生活中我能像一個紳士一樣,我就不是尼格羅了。」 [12]

2. 普羅化與紀律

如前所述,1930年代後期開始,沖繩出身者中倡導的生活改善,是這樣的運作過程:它以「日本人」化為目標,同時在自己內部確立應剔除的「沖繩人」。並且具有如下兩個特徵:一是生活實踐中的自審性,一是「日本人」化與「良民」化的不可分割性。這兩個特徵又與沖繩出身者的大規模普羅化帶來的家庭形成與脫離貧民區傾向相關。這種普羅化以「日本人」化的形式進行,反映了前面說過的日本人資本主義社會的實情:(對他者)作為勞動力接受而作為人卻拒絕。勞動力可以僅作為商品流通,而勞動力的所有者、進行具體勞動的人卻一定會有民族歸屬感。[13]應該注意的是,這種矛盾並非資本主義所固有的扭曲,相反,在此先把結論提出來的話,可以說正是這種接受勞動力而拒絕人的矛盾,使資本主義得以實現。下面,我們將焦點定在普羅化這一過程來討論生活改善。

從僅為有限的勞動市場所接收,到大規模普羅化,這一過程中存在著兩條路徑。一條是獲得高學歷。1930年代的沖繩出身者中,具有舊制中學及舊制中學以上學歷者與不具有上述學歷者,在職業構成、生活環境等各方面存在著顯著的差別。具有中學以上學歷者,隨著勞動市場的開放,能夠比較容易地進入高工資部門。這也是因為在當時的勞動市場,將學歷作為僱傭時資質衡量的指標已逐漸成為定例。不過具有中學以上學歷者實在只是極少數。那麼,沒有學歷者又怎樣才能逃脫低工資勞動市場呢?在那些成為生活改善範本的成功者的奮鬥史中都強調,幹活勤勉,並且通過長期在同一崗位、同一工種工作以達到熟能生巧,是獲得成功的重要秘訣。一句話,要認真地、一絲不苟地好好乾活。不過,這種勤勉性在生活改善運動中顯得多少有些與眾不同。

在國外的時候和來到大阪以後,我都不能不強烈地感受到一點:我們(沖繩)縣人遊樂之風太盛。缺少刻苦勤勉不向任何人低頭的勇猛之心。……雖然這與地理環境、傳統與習慣的強烈作用有關,不是一朝一夕能夠改變的,但我認為我們應該把勤勉風氣的培養當作生活改善運動的一個任務來努力。[14]

這篇文章的作者是住在大阪的指導生活改善的沖繩出身者。這裡重要的一點是,作為與勤勉相對立的概念,「遊樂」被看作是由沖繩出身者的「傳統與習慣」帶來的屬性。如果我們注意到懶惰是「不良民」的惡習,就能看到,在這裡應該剔除的「沖繩人」又與「不良民」重合在一起了。反過來說,培養勤勉性就是剔除沖繩的「傳統與習慣」,也就是成為「日本人」。應該注意的是,所謂勤勉性,自來就不是可以在技術過程中作為勞動能力客觀測定的東西,而是屬於主觀範疇的。[15]因此,以什麼來判斷勤勉,這一點才是重要的。在生活改善運動中,勤勉性的培養被解釋為剔除由具體的改善項目所構成的「沖繩人」。

但是,將勤勉性確定、理解為對「沖繩人」的剔除,這意味著,包括沖繩口音、烹飪方法、育兒方式等在內的全部日常行為,都將作為勞動能力的判定材料受到監視。這裡,勤勉性與「沖繩人」的關係顛倒過來了。不是根據「沖繩人」這一判定基準來確定、理解本來具備的勤勉性;而是通過剔除內在的他者性「沖繩人」來對日常行為進行管制,使其紀律化。也就是說,正是旨在培養勤勉性的自審式行為締造了勤勉性即勞動紀律。日常行為中的這種顛倒正是由於「日本人」與「良民」的不可分割造成的。大阪生活改善運動中的「日本人」化,就是沖繩縣出身者自己將自己組裝為紀律化的精良工人的過程。

當成為「日本人」這一行為不是思想家、政治家的認識論階段的運作,而是由人們的日常生活實踐來構成時,它便開始擔負起近代紀律性問題。發生在生活領域內的這種紀律化,正是生活改善引發的社會性結果。並且,在成為「日本人」的運作過程中存在著一種矛盾的歸屬感:自己內部形成了一個非「日本人」的他者「沖繩人」。

這種不安定的歸屬感,只有通過不斷地剔除內在的他者「沖繩人」才能得到安定。這又與具體的生活實踐相背離,作為目標的「日本人」成為一個永遠達不到的幻想。法農說「越否定皮膚的黑度、未開化狀態就越接近白人」時,那裡存在著一個永遠達不到的幻想的「白人」。[16]在生活改善中,「日本人」只能存在於自審式生活實踐中。

但是,「日本人」並非只通過構建內在的他者才成立。「日本人」也定義於與內省式態度無關的、對待與自己有著不同面孔的他者的態度中。下面我們就要討論這一點。

二、密克羅尼西亞

1. 殖民地社會

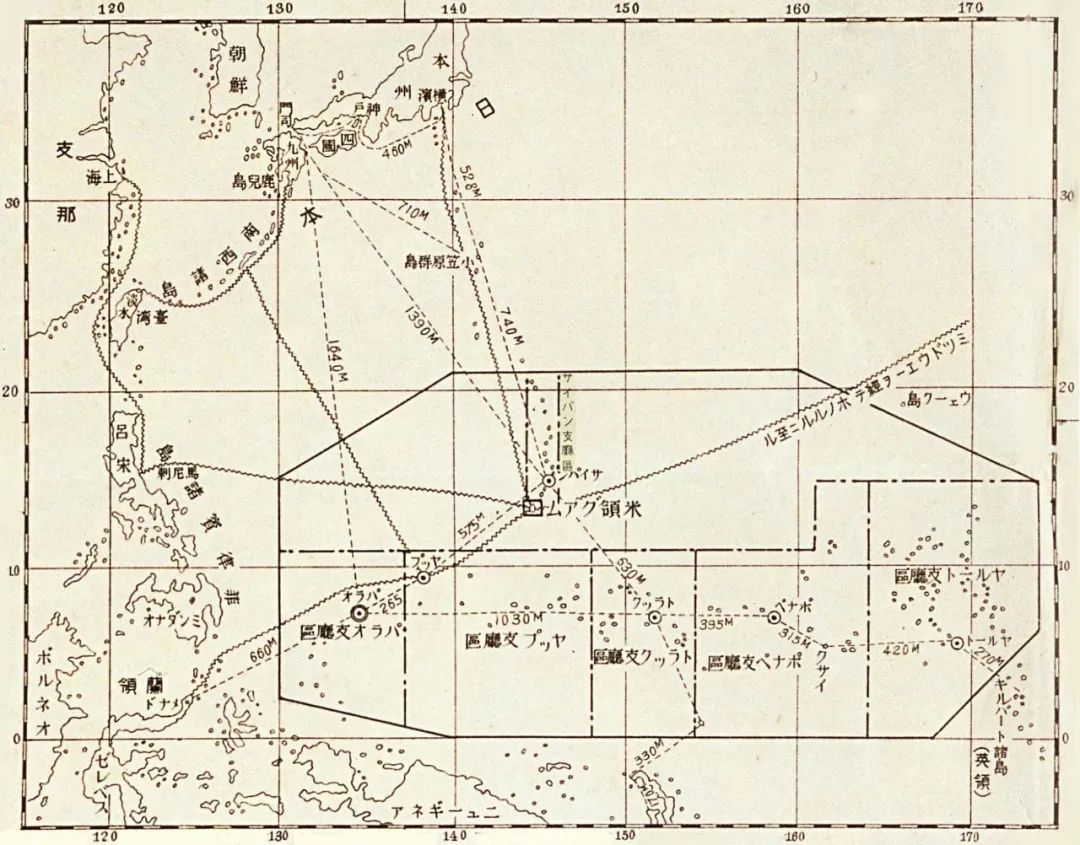

日本1914年參加第一次世界大戰,同年10月占領了德屬密克羅尼西亞。此後根據《凡爾賽條約》,該地區成為日本的委託統治領,1922年在帕勞群島的科羅爾島設立了南洋廳。這樣,繼侵占阿伊努棲息地、琉球、台灣、朝鮮之後,日本又將由馬里亞納、帕勞、加羅林、馬紹爾各群島組成的、當時稱為南洋群島的密克羅尼西亞(關島、吉爾伯特群島除外)納入己手。儘管密克羅尼西亞只是委託統治領,但實際上施行了違反委託統治條例的對原住民的同化政策、強制勞動等,事實上等同於殖民地。德國統治時期,除安加烏爾島的磷礦開採外幾乎沒有什麼成型的殖民地經營項目,而日本帝國主義則開始了積極得多的殖民地經營。資本入侵項目有很多,主要的是下面兩項:1912年由東洋拓殖創建的南洋興發和1906年始建的南洋貿易。前者以製糖為主,經營酒精、澱粉、磷礦、水產(南洋水產)、製冰(南洋製冰)等;後者從事商業、貿易、海運、椰子栽培等。此外,還有南洋廳官營磷礦採掘事業等。

南洋協會南洋群島支部編纂,『南洋群嶋寫眞帖』,東京:南洋協會南洋群島支部,1925

1899年美西戰爭西班牙戰敗,美國取得馬里亞納群島南部的關島,美國對密克羅尼西亞地區其他島嶼沒有興趣,因此包括塞班島在內的北馬里亞納群島被西班牙賣給德國。德國一戰戰敗,日本接收全部德屬島嶼並獲國際聯盟授權託管,1922年設立南洋廳。二戰後的1947年,聯合國授權成立太平洋群島託管地,將北馬里亞納群島、密克羅尼西亞群島、帕勞和馬紹爾群島交由美國管治。

科羅爾島(Koror)

南洋協會南洋群島支部編纂,『南洋群嶋寫眞帖』,東京:南洋協會南洋群島支部,1925

這些密克羅尼西亞侵略事業所需要的勞動力,一部分半強制性地徵用「卡那卡」「查莫羅」「亞普」等原住民,大部分是由日本來的移民提供。其中來自沖繩的移民佔壓倒性多數,容納了大半勞動力的南洋興發設在塞班島的製糖廠,其勞動力幾乎全是沖繩出身者。尤其是1930年代,密克羅尼西亞的沖繩出身者從1,176人增加到了45,701人。

公園1934年建於塞班島(Saipan)加拉潘市,以紀念日本統治期間被稱為塞班島「砂糖王」的松江春次(1876~1954)。塞班島建設始於日本託管時期,主要發展糖業與漁業。作為日本內地至南洋群島的玄關而開始繁盛發展。自1930年代起,太平洋局勢緊張,日本在此構築重型工事以資防守,1941年此處部署日軍達3萬人,成為12月8日(珍珠港事件同日)襲擊美屬關島的主力。

不過,沖繩移民為密克羅尼西亞的砂糖生產提供勞動力,也與世界砂糖生產發展史有關。就是說,南洋興發在密克羅尼西亞開始砂糖生產的時期正是世界範圍內糖業重組的時期。經受得起低價格考驗的殖民地砂糖生產不斷擴大,由此引起1920年世界砂糖市場的糖價暴跌,國內製糖業面臨一個要麼保護要麼放棄的選擇。在日本,未見什麼有效的保護政策,沖繩的製糖業遭受重大打擊,陷入所謂「蘇鐵地獄」;而台灣的糖業在低價格的困境中依然得到了維持、擴大。那麼,密克羅尼西亞情況如何呢?南洋興發的糖業起初也曾陷入窘境,但逐漸得到喘息機會,一面與台灣平分天下,一面從塞班島向提尼安島、羅塔島、波納佩島擴大事業。而支撐其發展的勞動力,便是由沖繩糖業崩潰中失去飯碗的沖繩移民提供的。

國立台灣歷史博物館

徵召沖繩移民,採用的是預貸路費和一年生活費的合同移民勞動形式。工作內容是砂糖生產原料甘蔗的栽培等,僱傭形式有農業工人和佃農兩種。另外,起初多是以男子為主的外出打工形式的移民,後來逐漸轉變為伴隨家庭形成的定居型。這些沖繩出身者與其他「日本人」之間,在勞動內容、工資等方面存在差別,簡而言之,密克羅尼西亞的殖民地經營,就是依靠對沖繩出身者的歧視性勞務管理和對一部分原住民的強制勞動建立起來的。[17]

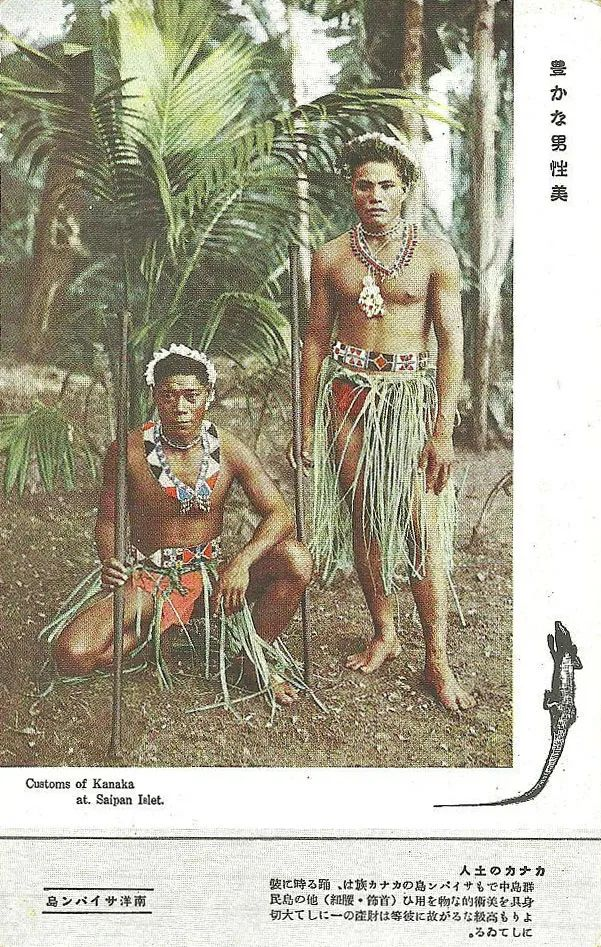

勞動力組成的這種歧視性結構,與社會階層結構直接呼應。當時,在密克羅尼西亞,除被稱為「查莫羅」「卡那卡」的原住民和沖繩出身者外,還有本土出身者、台灣人、朝鮮人等,各個集團之間存在著社會性等級分佈。最上層是享受特權的「日本人」,其次是與殖民地經營有關的勞動力「沖繩人」和「朝鮮人」等,第三位是「島民」,即原住民密克羅尼西亞人(Micronesians)。在「島民」中,「查莫羅」地位又優於「卡那卡」「亞普」。[18]

2. 「日本卡那卡」

大阪開始倡導生活改善之時,在密克羅尼西亞也同樣開始興起了對象項目包括沖繩方言、沖繩三弦演唱、服裝等在內的生活改善。這裡也同大阪一樣,以成為「日本人」為目標。密克羅尼西亞的這種生活改善背後,無疑存在著上面提到的對沖繩移民工的歧視性待遇。對沖繩出身者來說,第一個問題是視自己為殖民地勞動力加以歧視的勞務管理,對他們來說,成為「日本人」意味著逃脫這種歧視。這一點與大阪的生活改善有共通之處。

明信片,1928

塞班島屬北馬里亞納群島,據1935年調查顯示,南洋廳總人口102,537人,其中原住民查莫羅族和卡那卡族分別為3,720及46,853(其中塞班支廳1,023),琉球人28,972,日本人22,327,朝鮮人546 。太平洋戰爭期間美、日為爭奪該島展開了血戰三週的塞班島之戰(Saipan Campaign)。美國在日本投下的兩顆原子彈即在塞班島附近的天寧島(Tinian)裝載起飛。

但是,密克羅尼西亞的生活改善的特徵,並不在於剔除內在的「沖繩人」,而在於對長著不同面孔的他者的態度。當時密克羅尼西亞有一個針對沖繩出身者的蔑稱「日本卡那卡」[19]。這個稱呼意味著把「沖繩人」與受殖民統治的「島民」視為同等。長著不同面孔的他者,是受暴力殖民統治的他者,殖民地狀況下的「沖繩人」與此並無二致。因此,沖繩出身者要標榜自己是「日本人」,就必須強調與「島民」的不同。「不同是顯而易見的,他們一直都那麼野蠻。」[20]這是與近代市民社會中的民族歸屬感情形不同的、法農所謂殖民地社會的種族分化(racialisation)問題。像使用種族主義一詞時一樣,法農不是僅從生物學的角度看待種族,而是把種族分化看作殖民地社會中人的歸屬感被分成(imperial self)和(colonial others)的過程來討論。同時強調與殖民地社會相對抗的主體的困難性。法農的種族分化觀點是以知識分子為對象的,我們在這裡擴用於殖民地社會整體。[21]在殖民地社會中,成為目標的「日本人」不是「良民」,而是作為殖民地統治者(imperial self)的「日本人」。這裡,對與內省式內在他者不同的、長著不同面孔的他者(colonial others)採取何種態度,是能否成為「日本人」的關鍵。而且,這個他者不僅是話語表述上的他者,國家也介入其間。[22]換言之,長著不同面孔的他者是受殖民地暴力統治的他者,在種族分化過程中,自審式實踐中的「日本人」不再歸於幻想,「日本人」的定義通過對他者的態度(暴力!)得到了明確。

然而,密克羅尼西亞的種族分化問題,不單是尋求逃脫歧視的沖繩出身者的生活改善問題。還與「大東亞共榮圈」構想中如何表述「南洋」的「日本人」的問題糾纏在一起。當時的殖民學者矢內原忠雄就「南方—南洋」的勞工問題有如下論述。

坦率地說,沖繩人比一般內地人生活程度低,文化落後,痛飲烈性酒精飲料……要成為建設新社會的要素,還大有進行改善的餘地。[23]

針對稱沖繩人為「日本卡那卡」,他說:

沖繩人的生活程度如此之低,以致得不到島民的尊敬。因此,為了改善南方日本人殖民社會,沖繩人的教育及生活程度的改善是當務之急。日本人的海外移民問題就是沖繩問題。[24]

從這篇文章中,既可以讀出恫嚇——如果不改善生活,「沖繩人」就有可能被視同殖民統治下的他者(colonial others),又可以讀出展望——如果改善,就是「南洋」殖民社會的改善,「沖繩人」就能作為殖民者成為「日本人」(imperial self)。對沖繩人來說,逃脫「日本卡那卡」就是逃脫歧視,這裡顯然存在著對以沖繩出身者的歧視性低工資為基礎的密克羅尼西亞殖民地經營政策的反抗;但「日本人」的「南洋」入侵中出現「日本卡那卡」的問題,說明存在一股把受殖民統治的他者表述為「南方—南洋人」,把殖民地統治者表述為「日本人」的傾向。這裡既有反殖民地的動向,又有如何適應作為新統治者的自我的問題。

對於日本帝國主義來說,密克羅尼西亞的意義不在於其自身殖民地經營上的利害得失,更重要的是其作為「內南洋」的意義:以此為侵略據點可向菲律賓、印度尼西亞等「外南洋」出兵。「南進論」本身當然可以上溯到明治時期,不過更重要的是,繼領有台灣之後,通過軍事手段獲得密克羅尼西亞,使「南進論」在物理意義上得到了根據地。在密克羅尼西亞的統治成為一個試驗、確認「日本人」作為殖民者俱有充分的適應能力、能夠擔當「南洋」指導者的實驗場。在這裡,「勞動能力」「出生率」「種族系譜」「文化優越性」「汗腺數」等都成為構成「日本人」的重要因素。挺進「南洋」的「日本人」這一表述是在具體的帝國主義現場被再探討、被重組的。[25]在這個過程中,主題不是「日本人」與「南洋人」的隔斷,而是二者的連續性。例如,在上面所引文章中,矢內原自己也這樣繼續說道:

就居住在熱帶地區並進行繁殖的能力來說,雖然同是殖民者,日本人與歐美人之間有著顯著的差異。這是日本人的強項。[26]

這裡在強調與「歐美人」的差異的同時,強調的是能夠在「南洋」大展身手的、作為「南洋人」的「日本人」。像這樣,在與「南洋人」的連續性中表述「日本人」時,「沖繩人」又是佔有什麼樣的位置呢?

三、戰場的記憶

1. 成為「日本人」

武斷點說,近代沖繩的歷史也就是成為「日本人」的過程。其中貫穿著本文已討論過的生活改善以及類似的運動。隨著1903年以後「蘇鐵地獄」期人口流失的加劇,生活改善範圍更大,也更徹底了。例如禁用沖繩語的問題,到1930年代已前所未有地滲透到了家庭內部的日常生活中,而在此之前只限定學校教室裡禁用。並且,正如本文所揭示的,以人口流失為肇端,生活改善也從本土發展到殖民地,在地理意義上得到了擴大。本文探討的正是在這樣一個時期中「成為『日本人』」的問題。最後,我想涉及一下關於沖繩本地的生活改善的一些論爭。

「蘇鐵地獄」是明治末期至昭和初期發生在南洋群島的一次經濟蕭條。人們在食物極度短缺的情況下,只能食用蘇鐵澱粉,有時會造成食物中毒,以至於有居民因除毒不力而死亡。

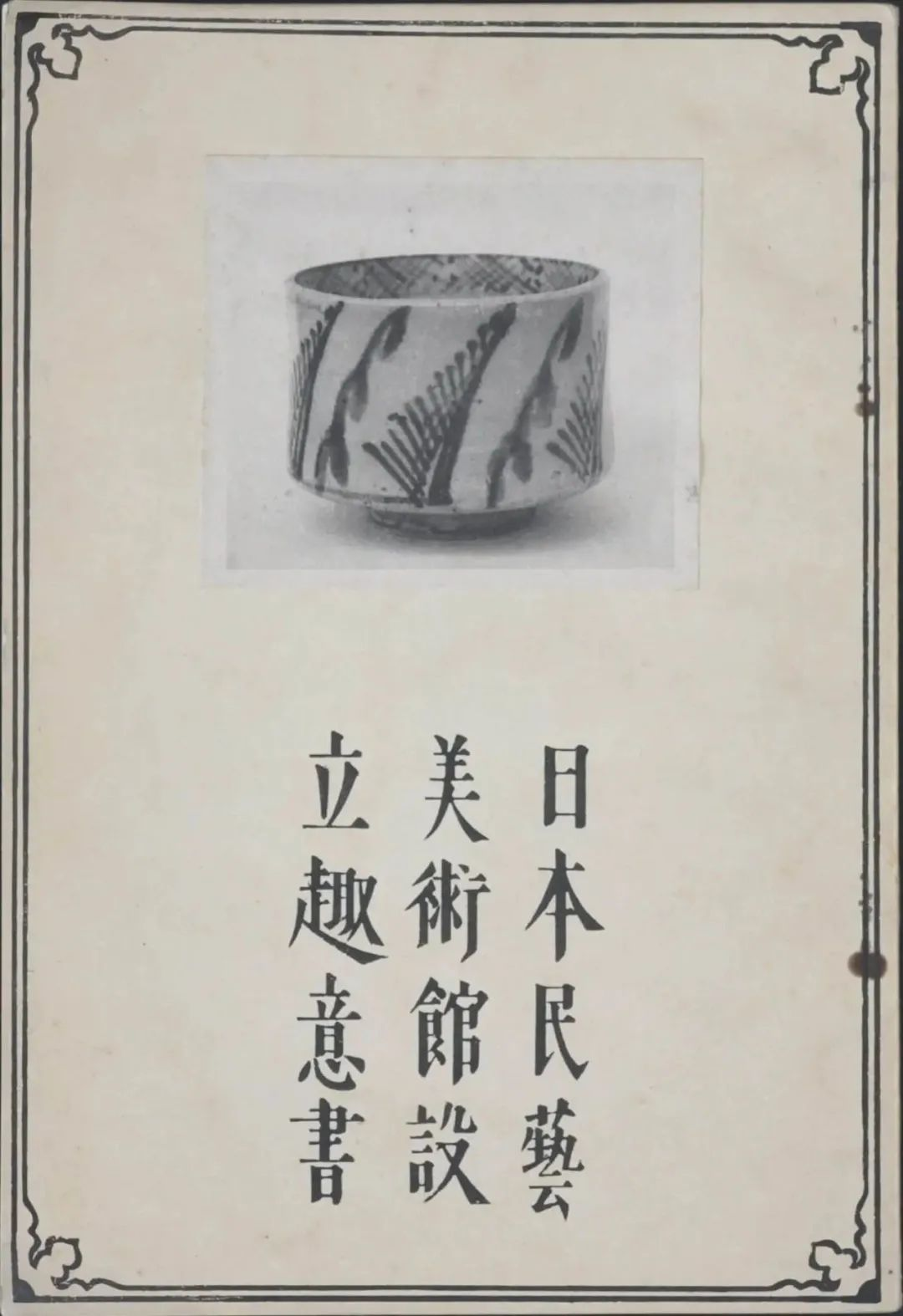

要想弄清關於沖繩本地生活改善的論爭焦點,最好的辦法是看看關於生活改善中最重點的沖繩語的論爭。這場論爭始於1940年1月,柳宗悅等26名日本民藝協會成員訪問沖繩之際,批判廢除沖繩語是過激行為。[27]最初是以沖繩本地報紙為中心展開爭論,後來蔓延到東京。論爭主要表現為意圖推行強制性一體化(「臣民」化)的縣當局、沖繩領導階層與主張尊重沖繩獨特文化、對一體化持異議的柳宗悅等民藝成員小組之間的對立。但是,仔細解讀這次論證,可以發現以下三個論爭點無法歸結到強制與抵抗二項對立上去。

首先,第一點是,要成為「日本人」就必須改善的沖繩語,與大阪生活改善一樣被設定為應剔除的「沖繩人」要素,其內容與密克羅尼西亞原住民及同樣受殖民統治的台灣人形象重合。因此,在成為「日本人」過程中,自審式的剔除「沖繩人」,與將自己與殖民統治的他者區分開來、排除他者,是一種連貫的行為。兩者不是分別存在於主權國家的內部與殖民地狀態下;兩者在實踐中是作為一個相連的話語空間連續存在的,這點尤為重要。沖繩所具有的邊界性就意味著這種連續性。

換言之,所謂種族分化,並不是截然分成統治者與被統治者二項對立,恰恰是與近代市民社會內部民族歸屬感的矛盾狀態密切相關。在此意義上,近代市民社會與殖民地之間也具有連續性。進一步說,也就是工資勞動與「強制勞動」並存。[28]並且,在這種矛盾的民族歸屬感前提下,反倒出現這樣一個問題,其不確定性被表述為共同體內部與外部的二項對立,表現出暴力的形態。這一點我們放在最後談。

第二點,提高生活水平的需要,被舉證為贊同廢除沖繩語的理由。而且,生活水平的提高,被描述為到大阪、密克羅尼西亞等地打工、移民。成為「日本人」的運作是以與人口遷移有關的理想生活為媒介的。並且,如前所述,由於成為「日本人」的運作發生在每日生活必需這一日常領域,因此也承擔了近代紀律性問題。但同時應該注意到的是,因為需要才要成為「日本人」,這種戰略性,維護了對價值判斷、審美意義上的「日本人」的批判立場。這一點也與下面第三點有關。

第三點是關於對廢除沖繩語持異議的柳宗悅等人的理論。按照他的觀點,沖繩文化的價值在於它是「現在的日本已經失去了的純粹的日本文化」,從中可以發現已經丟失了的真正的日本文化,貨真價實具有「國寶價值」。對這種不俱生活需要戰略性的、極端價值論的沖繩文化論,應該怎樣評價呢?

該計劃書是柳宗悅、濱田莊司、河合寬次郎與富本健吉於1926年共同發表。柳宗悅發起了建立博物館的計劃,不僅要將民間工藝公開展覽,還要對其進行研究、收藏、保存和管理。日本民藝博物館中收藏了大量沖繩手工藝品。

在沖繩,為沖繩文化的獨特價值在日本文化中定位,是伊波普猷等人一直孜孜以求的事業。迄今為止,一般認為他們的嘗試也同柳宗悅等一樣,是對強制性同一化的猶豫或曰抵抗。這種評價的一個前提是「沖繩人」在「日本人」中的邊緣性位置。然而我所關注的是,在入侵「南洋」的「日本人」的第二個側面即與「南洋人」的連續性中被表述的「日本人」中,「沖繩人」佔有怎樣的位置。

唐名魚培元,日本沖繩民俗學家、日本沖繩學奠基人。伊波對琉歌大集《おもろさうし》研究頗深,並於1911年出版《古琉球》一書,從此創立了一門新科學——沖繩學,因此被後世稱為「沖繩學之父」。

進入1940年代,在沖繩出現了宣揚沖繩傳統的新動向。尤其應該注意的是,在這場沖繩傳統宣揚中,作為指導者活躍於「南洋」的「日本人」的資質,被強調為從琉球王國時代就與東南亞進行貿易的海洋民族「沖繩人」的傳統。其中最為典型的當屬安里延的歷史著作。該書先以《沖繩海洋發展史》(三省堂,1941年)之名出版,第二版更名為《日本南方發達史》。該書中,沖繩傳統被「創造」(E. 霍布斯霍姆)為日本傳統。這種主張還批判「歐美」對東南亞的侵略使海洋民族的傳統發生了斷裂,在欲建立「大東亞共榮圈」對抗「歐美」的今天,應該恢復從前沖繩的傳統。

在出兵入侵「南洋」之際,沖繩傳統作為日本傳統被重新發現。這已不是因為移民殖民地成為「日本人」是生活需要,而是因為傳統是一種難以抗拒的命運。1943年7月,亞洲侵略的發動者東條英機,面對沖繩師範學校學生訓話,號召他們秉承沖繩傳統,成為入侵南洋的戰士,與這一時期沖繩的動向正相呼應。

在涉及與「南洋人」他者之關係的「日本人」中,「沖繩人」具有兩個位置。一是作為被統治者「南洋人」的「沖繩人」,一是作為統治者「日本人」的「沖繩人」。「日本人」的這種內外雙重性,正與我們最初說過的對待「南洋」他者的雙重性相對應。但是,我們再重複一次,這種內外雙重性不是被分割於統治者與被統治者兩個領域,而是作為一個矛盾性的歸屬感存在於生活改善中。

A. 吉登斯在國家暴力壟斷這一前提下,對主權國家及其內部、外部進行了明確劃分。其結果,以監視為秩序基礎的近代社會與以暴力為基礎的殖民地社會在地理學意義上被區分開來,於是國境線也就可以明確地劃出來了。[29]然而,當我們以沖繩為視角時看到的卻是,近代社會與殖民地社會密切相連,在監視與紀律之間人種分化插了進來,殖民地狀況下反而可以見到紀律化的主體構成。換言之,這種情形與「大東亞共榮圈」的特點密切相關:殖民主義的實踐不是被敘述為種族、文化對立,而是以醫療衛生、教育等有關社會改良的話語形式被敘述出來。[30]

1963.5

沖縄県公文書館http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/SearchMo

5月1日至5月7日期間,在沖繩縣和宮古島的所有市町村開展由琉球政府主辦的春季大掃除活動。清潔週旨在消除昆蟲滋生地,處理所有廢物,建造衛生廁所和垃圾箱,並改善照明、通風和排水系統。美國軍方提供軍用卡車將垃圾運出每個城市。高級專員公共衛生和福利辦公室還協助地方衛生當局實施該方案。

也許,這種國境線的不確定性,首先應作為吉登斯以暴力壟斷稱之的暴力問題來考察。

在法農《黑皮膚,白面具》描繪的殖民地空間裡,巴巴發現歸屬感是不確定的,統治者與被統治者絕對無法完全分割開來。反映殖民地空間特徵的東西,不是「殖民主義者」或「被殖民地化的他者」,正是兩者之間那種陷入妄想狀態的矛盾的歸屬感。因此,不是白色面具後面隱藏著真正的黑人歸屬感。再重複一次,關於民族歸屬感的這種觀點,與本文討論的「成為『日本人』」問題具有共通性。

另一方面,這種不確定的歸屬感,也是造成後殖民狀況中下述歸屬感戰略的原因:不選擇單一的自我歸屬而憑藉多元的歸屬克服歸屬妄想症。H. 巴巴之所以關注法農,就是因為他想把既被「想像的共同體」(B. 安德森)所包容又不與之完全相同的臨界領域設定為後殖民狀況下的戰略據點。在這個意義上,把沖繩人「成為『日本人』」的運作經歷作為今後后殖民狀況下的問題來探討,是有必要的。

然而問題是,這個無法確定為「想像的共同體」的臨界領域,是怎樣發現的?換言之,就是使均衡的民族歸屬感陷入妄想狀態、將由此產生的不確定領域設定為新的「分段化」戰略據點的路徑問題。至少在法農看來,這種新的戰略據點不是預先存在於「想像的共同體」內部的。這裡可以看到法農對暴力的冷峻洞察。

在法農看來,殖民主義不僅僅意味著巴巴理解的與後殖民狀況相連的空間,更意味著暴力統治下的戰場。殖民地空間的歸屬感問題不僅僅是巴巴所說的矛盾性,在法農那裡它被銘刻為殖民地戰爭造成的精神性外傷(trauma)。法農意識裡的,不是統治與被統治難以區分的曖昧殖民地空間,而是被「暴力的話語」 [31]區分為敵我的、作為戰場的殖民地。簡言之,在法農看來,所謂後殖民狀況,同時也充滿僅僅因為是黑人便可能某一天突然被帶到刑訊室遭受暴行的危險性。一句話,沒有突然襲來的明確的二元對立法,這種隱藏在千篇一律的日常生活中的緊急事態,會使一貫的構圖陷入混亂,使人喪失表述自我的坐標軸。

所謂「沖繩人」,既是成為「日本人」過程中暴露出的自我中的他者,也是暴力統治下的他者。這裡當然存在著隨時會突然出現的暴力性的二元對立法。

2. 戰場的記憶——作為他者的死

下面是一個沖繩出身的日本士兵信中的話,信寫於兒子的生日,寄自戰地佈幹維爾。

大東亞戰爭勝利之日,我們沖繩人就能獲得和日本人同等的待遇了。所以,只要戰爭勝利了,我們也就能去日本一家人和和美美地生活了。[32]

在這篇短文裡,「大東亞戰爭」這一侵略行為與「一家人和和美美」這一理想生活憧憬都被表述為成為「日本人」的途徑。對日常生活的思念促生了成為「日本人」的幻想,結果走向對他者的暴力行使,這一連串不可分割的行為裡濃縮著所有的論點。然後,他戰死了。他是以誰為敵去拼殺,又是作為誰死去的呢?

正如本文開始部分說過的,沖繩很早實行了武裝解除和徵兵制,沖繩人顯然是作為日本兵被徵召的。尤其在日方死亡20萬人、美方死亡12,000人的太平洋戰爭末期的沖繩戰場,出現了不分戰鬥人員與非戰鬥人員全體居民總徵召出戰的局面。沖繩人是作為「日本人」被徵召赴死的,但沖繩戰場上的死卻不全是作為「日本人」的死。戰場上還有另一種死,很多沖繩人是被當作「奸細」殺害的。並且,「奸細」的「證據」,就是生活改善中應剔除項目之一的沖繩語。[33]

由自身「成為『日本人』」的運作而造成的內在他者「沖繩人」作為敵人出現,殺人,也被人殺。在戰場上,矛盾的歸屬感被國家暴力具有的明確的二元對立法分割為敵我兩方,並且這種暴力性的分割,將兩種對立的死加在沖繩人頭上:一是作為與共同體一體化的真正「日本人」的死,一是作為他者的死。[34]

1945

戰後沖繩現代史中,戰場記憶作為近代沖繩「成為『日本人』」過程中產生的精神性外傷(trauma),一直持續存在,如同一個貫穿全曲的低音旋律。這傷痕不是以日本民族主義或沖繩文化權利復興等一詞一語就可以道盡的。一定要說的話,這裡存在著法農以「追問不停的人」[35]命名之的新主體的出發點。而我們在討論沖繩時必須時刻「回想起」「回想起(remembering)絕不是平穩的內省、回顧,而是一種與痛苦相伴的作業:為了賦予現在所經受著的精神性外傷以意義,而再度喚起(remembering)被寸斷的過去。」 [36]這個出發點。

*筆者謹向不吝賜教的各位研究會參加者致以衷心感謝,並以此稿敬獻於1996年春季逝世的森田先生靈前。

註解:

[1] Anderson,B., “The New World Disord ”, New Left Review,No.193,1992.1.

[2] Bhabha, Homi K., “Remembering Fanon:self, psyche, and colonial condition”, in Fanon, F., Black Skin, White Masks , Trans, Markman Charles L., Pluto Press, 1992.(《回憶法儂》“Imago”3—7 1986年),Young, R., White Mythologies: Writing History and the West, Routlege, 1990, pp. 151-156.

[3] 高野六郎,《南方發展與人口問題》,《人口問題》第4卷,1942年,頁22。

[4] Bhabha, Homi K. The Location of Culture , Routlege, 1994, chap. 8 Dissemi Nation.

[5] 富山一郎,《近代日本社會與〈沖繩人〉》,日本經濟評論社,1990年(a)。並請參照向井清史,《沖繩近代經濟史》,日本經濟評論社,1988年。

[6] 富山,同前書(a),頁122—132。

[7] 富山,同前書(a),頁133—153。

[8] 富山一郎,《戰爭動員與戰場體驗》,《日本史研究》335號,1992年(a),頁114-115。

[9] 參照安保則夫,《神戶港霍亂.鼠疫·貧民窟》,學藝出版,1989年;小林丈廣,《明治期、霍亂的流行與被歧視部落》,《京都部落史研究所紀要》7號,1987年;廣田まさき,《解說》,《差別的諸相》,岩波書店,1990年。

[10] Balibar, E. & Wallerstein, I. Race, Nation, Class. Verso, 1991, p.49.

[11] 參照布川弘,《都市「下層社會」的形成與民族主義》,《日本史研究》355號,1992年。

[12] F., Peau Noire, Masques Blancs, Editions du Seuil, 1952.(海老坂武,加藤晴久譯,《黑皮膚·白面具》,三菱書房,1970年(a),頁120。)

[13] 關於這一點可參考卡內依的觀點。Kearney, M.,“Borders and Boundaries of State and Self at the End of Empire”, Jounal of Historical Sociology, Vol. 4 No. 1, 1991, pp.53-55.

[14] 豐川忠進,《生活改善運動應從何處著手?》,《大阪球陽新報》3號(1937年9月1日)。

[15] 富山,同前書(a),頁9-11。

[16] 法儂,同前書,頁26。

[17] 富山一郎,《密克羅尼西亞的「日本人」》,《歷史評論》513號,1993年(b);矢內原忠雄,《南洋群島研究》,岩波書店,1935年;上原徹三郎,《殖民地視角的南洋群島研究》,南洋文化協會,1940年。

[18] Peattie, Mark R. Nanyo: The Rise and Fall of the Japanese in Micronesia 1885—1945. Univ. of Hawaii Press, 1988, pp. 111-112.

[19] 赤嶺秀光,《何為南洋移民?》,《新沖繩文學》84號 ,1990年,頁80—82;富山,同前論文(b),頁59—63。

[20] 法儂,同前書,p30。

[21] 關於種族分化問題的理論梳理,參照麥爾斯的觀點。Fanon, F. les Damns de la Terre. F. Maspero, 1961(鈴木道彥、浦野衣子譯,《被大地詛咒者》,三菱書房,1964年(b),p121);Miles, R. Racism. Routlege, 1989.

[22] Balibar, E. “Migrants and Racism”, New Left Review, No. 186, 1991, p.15.

[23] 矢內原忠雄,《南方勞動政策的基調》,《社會政策時報》260號,1942年,頁156。

[24] 同上,頁156。

[25] Tomiyama, I., “Colonialism and the Sciences of the Tropical Zone”, Positions , vol.3 , No.2 , 1996.

[26] 矢內原,同前論文,頁158。

[27] 參照《那霸市史資料編》2中—3,那霸市,1970年。

[28] 富山,同前論文(a),頁122—123。

[29] Giddens, A., The Nation State and Violence, 1985, Polity.

[30] Tomiyama,同前論文。

[31] 法農,同前書(a),頁25。

[32] 金城實,《土著文化能成為解放的武器嗎?》,全國解放教育研究會《人間》,明治圖書出版,1975年,頁116—117。

[33] 富山,同前論文(a)。另參照富山一郎,《戰場的記憶》,日本經濟評論社,1995年(b)。

[34] 富山,同前書(b)。

[35] 法儂,同前書(a),頁143。

[36] 巴巴,同前論文,頁107。