【編按】2021年1月20日,美國勉強完成了總統權力的和平移交,但華盛頓特區的國民警衛隊至少要到3月份才會撤出,其官方理由是為了確保2月8日美國參議院將開始的對特朗普的彈劾的平穩進行。對已經卸任的總統還進行彈劾,雖然在合憲性上很有爭議,但其政治含義是不讓特朗普今後再有參政機會。這從一個側面反映出特朗普的7400萬支持者選民對美國政治的未來走向的作用。無論我們的價值立場如何,理解特朗普支持者的訴求,對研究美國政治和國際關係均有重大意義。正如布朗大學非裔美國經濟學教授Glenn Loury(https://www.brown.edu/Departments/Economics/Faculty/Glenn_Loury/louryhomepage/)所說,特朗普本人只有第二位的重要性,關鍵在於理解他的支持者代表的政治地基的「板塊漂移」(tectonic drift)。本期公號介紹三本有關著作,分別是《大合流》,《故土的陌生人》(台譯《家鄉裡的異鄉人:美國右派的憤怒與哀愁》)和《第四次大覺醒和平等主義的未來》,供讀者進一步研究參考。本文轉載自實驗主義治理微信公眾號第391期。崔教授為芝加哥大學政治學博士,曾任哈佛大學法學院高級訪問研究員、麻省理工學院政治學系助理教授,現為北京清華大學公共管理學院任教授。

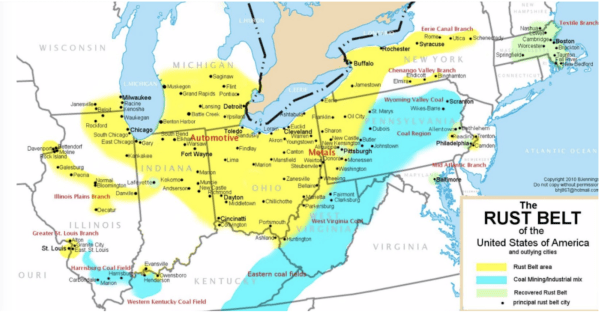

一種比較流行的觀點認為,特朗普的支持者主要是「鐵鏽帶」(Rust Belt)的失業或受到失業威脅的製造業白人工人階級。

這一觀點不無道理,特別是2016年大選中白人工人階級在一些關鍵的搖擺州(如屬於「鐵鏽帶」的賓州和威斯康辛州的部分選區)對特朗普的支持可能是他當選的決定性因素。但「鐵鏽帶」的白人工人階級顯然只是全美支持特朗普的7400萬選民的一小部分。儘管如此,理解製造業全球佈局變化的機理還是非常重要的。本文介紹的第一本書「大合流」就是研究1990年以來新型全球化(全球產業鏈)的一部精彩著作,2016年由哈佛大學出版社出版。該書作者是瑞士國際關係和發展學院的理查德.鮑德溫(Richard Baldwin)教授。

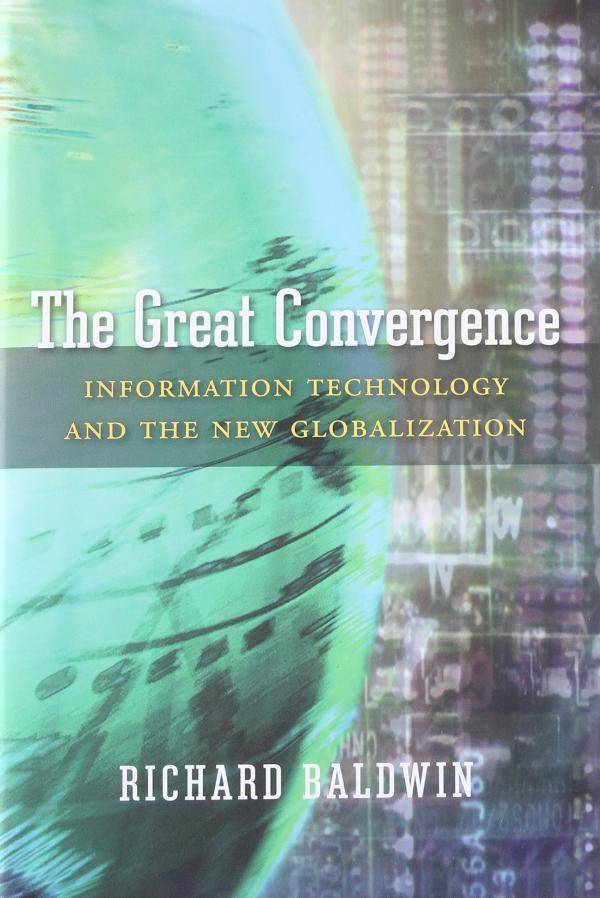

鮑德溫的主要洞見是從「三級約束」(Three-Cascading-Constraints)來理解全球化進展的機制。人類交往活動受到三種成本的約束:交通運輸成本,思想交流成本和人本身流動的成本。在歷史進程中,三種約束條件漸次放鬆。1820年以前,由於三種成本都極高,人們基本上生活在自給自足的小共同體內,除了少數貴族,大多數人的生產和消費都被捆綁在同一地點(例如,英國普通人19世紀之前很難享受到印度和中國的茶葉);1820年之後,由於蒸汽機和蒸汽船以及鐵路的技術創新,交通運輸成本大大降低,出現了生產和消費的第一次鬆綁(First Unbundling), 但思想交流成本和人本身流動的成本仍然很高,電報和固定電話的發明還是不能把思想交流的成本真正降下來。因此,生產和消費的第一次鬆綁導致了「大分流」(The Great Divergence)的全球化, 即工業生產集中在少數西方發達國家,從而加大了與其它欠發達國家的差距。1990年代之後,信息與通信技術(ICT)的革命帶來的移動電話和互聯網,大大降低了思想交流成本。信息技術的發展遵循摩爾定律,即計算能力呈現指數增長,芯片的性能每18個月就會翻倍。而吉爾德定律則表明,帶寬的增長速度要比運算能力的增長快三倍,即每6個月就會翻倍。梅特卡夫定律進一步指出,一個局域網對用戶的效用和用戶數量的平方成正比。由於第二種約束條件(思想交流成本)被信息與通信技術所放鬆,全球範圍的生產協調成為可能,生產和消費的第二次鬆綁(Second Unbundling)帶來了「大合流」 (The Great Convergence )的新型全球化,即發達國家紛紛把製造業轉移到勞動力成本更低的發展中國家,形成了全球價值鏈(如蘋果手機主要在中國蘇州等地組裝),從而縮小了發達國家與其它欠發達國家的工業化水平和收入的差距。實際上,以G7為代表的發達國家在全球收入的比重已經發生了驚人的逆轉,如鮑德溫的圖1所示:

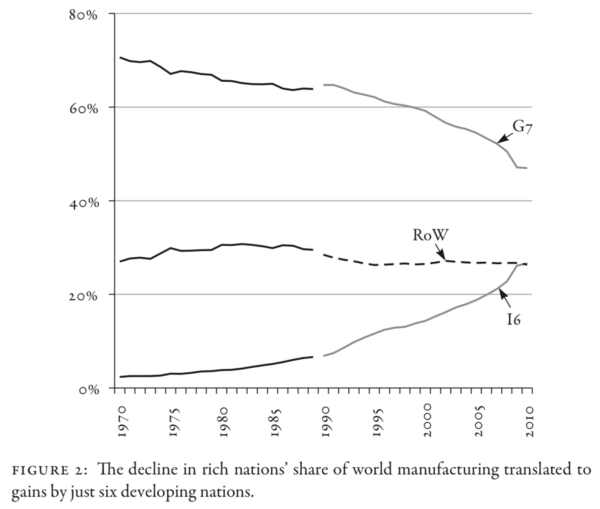

圖1顯示,1820年到1990年間的「第一次鬆綁」時期,G7發達國家的收入佔全球收入之比從20%上升到67%,但這一比重在1990年後的「第二次鬆綁」時期逐年下降,目前已經回到19世紀初期的比重。類似地,以G7為代表的發達國家在全球製造業的比重也發生了驚人的逆轉,如鮑德溫的圖2所示:

圖2顯示,G7發達國家製造業佔全球製造業的份額從1970年前的70%下降到目前不到50%,而G7所丟失的份額幾乎都被6個新興工業化國家(I 6)獲得,而其它發展中國家(圖中的RoW)的製造業份額則從1990年以來沒有什麼變化。在6個新興工業化國家(中國,韓國,印度,波蘭,印度尼西亞和泰國)中,中國的製造業份額增長最為突出,從1970年的3%上升到目前的20%左右。

有趣的是,為什麼1990年以來「第二次鬆綁」時期的全球製造業轉移主要集中在6個新興工業化國家呢?鮑德溫認為,信息與通信技術革命雖然大大降低了思想交流成本,但還是未能放鬆第三種約束,即人本身流動的成本。一般性的跨國生產協調可以通過手機和電郵來解決,但重大決策和關鍵技術協調還是需要面對面的溝通。飛機飛行時間的約束和管理者和工程師的海外費用,導致跨國公司採用「小範圍,高密度」的選址方式,這就是生產和消費的「第二次鬆綁」只使得少數發展中國家在「全球價值鏈」中快速工業化的原因。

令人興奮的是,鮑德溫指出,「第三次鬆綁」已經初顯端倪, 即降低人本身流動的成本的技術已出現,只是目前還十分昂貴。「遙控機器人」(telerobotics)和「遠端現身」(telepresence)技術將實現勞動者和勞動服務的地點上的分離,當中國工程師可以通過「遙控機器人」修理非洲國家進口的中國設備時,「大合流」的全球化就可以惠及所有國家。

但是,在這一「大合流」的美好圖景中,發達國家的製造業工人階級相對受損是一個事實,如鮑德溫上面圖2所示。他們支持特朗普的把製造業帶回美國的政策是可以理解的。不過,「鐵鏽帶」的白人工人階級顯然只是全美支持特朗普的7400萬選民的一小部分。為了理解對特朗普的支持的更廣泛的社會基礎,我們需要介紹第二本書《故土的陌生人:美國保守派的憤怒與哀痛》。

此書2016年由位於紐約的「新出版社」(New Press)出版,作者是加州大學伯克利分校的阿莉. 霍赫希爾德(Arlie Russell Hochschild)教授。她從2011年開始,用了5年時間在路易斯安那州對「茶黨」(Tea Party)成員進行訪談。「茶黨」是2009年興起的保守主義社會運動,2010年共和黨在國會中成立了「茶黨黨團」(Tea Party Caucus)。有些學者認為,茶黨運動是受科赫兄弟(Koch Brothers,美國第二大非上市公司的所有者)出資的智庫操縱的,霍赫希爾德通過深入訪談,認為這種看法至少是很不全面的。茶黨的基層群眾基礎是對2008年金融危機以來小布什和奧巴馬政府的救助政策(bailout)的反彈。該政策用政府的稅收救助了大銀行和大企業,卻沒有減免普通居民的住房抵押貸款,這就強化了茶黨的基層群眾的反對「大政府」的傾向。

霍赫希爾德在調研中發現了一個「大悖論」( The Great Paradox」):受惠於政府醫療補助的基層茶黨群眾卻反對奧巴馬醫保方案,受害於污染企業的人卻投票支持要求撤銷聯邦政府環保署的共和黨議員,受益於聯邦政府稅收轉移支付的「紅州」卻要求降低聯邦所得稅稅率,受壟斷企業之害的小企業主卻和壟斷企業一樣反對政府監管。這是否說明茶黨成員都是些「不可理喻」之人呢?

霍赫希爾德並不這樣看。她在書的序言中說,「我一生中大部分時間都身處進步主義陣營,但近年來,我開始想更好地了解右派人士。他們是如何形成自己的觀點的?我們能否在一些問題上達成共同的奮鬥目標?」五年間,通過對4個焦點小組共40人的訪談,以及對另外20位來自各行各業的人—教師,社工,律師和政府官員—的訪談,並輔之以和芝加哥大學「綜合社會調查」(GSS)統計分析的對照,她發現理解茶黨成員(他們在2016年都投了特朗普的票)的關鍵在於「深層故事」(「The Deep Story」 ),從而解開了「大悖論」之謎。「故土的陌生人」的第九章的題目即是「深層故事」,其中一些段落值得較詳細地引用:

「深層故事是個「感覺彷彿」(feels-as-if)的故事——這是一個情感講述的故事,以像徵為語言。它無關看法,無關事實。它告訴我們對事情的感受如何。這樣一個故事令政治光譜兩端的人們都可以退後一步,探索另一端人們看待世界的主觀棱鏡。我認為如果沒有它,我們便無法理解任何人的政治觀點,無論左派還是右派。因為我們都有深層故事…

茶黨的深層故事聚焦國家邊界內各社會群體間的關係。我構造了這個深層故事,以隱喻的形式描繪與我交流過的人們,其生活中的希望、恐懼、驕傲、恥辱、憤恨和焦慮。然後我在我的茶黨朋友們身上做了測試,看看他們是否認為這符合自己的經歷,答案是肯定的…

你耐心地排在一條長隊中,宛如朝聖,隊伍通往山上,你位於隊伍中間,與你站在一起的也是信仰基督教的年長白人,絕大多數是男性,其中一些有大學學歷,一些沒有。

一過山頂便是美國夢,這是隊中每個人的目標。排在隊伍後面的許多人是有色人種——貧窮,有的年輕,有的年長,大部分沒有大學學歷。回頭看很嚇人,你後面有很多人,原則上你希望他們一切順利。即便如此,你已經等了很久,工作努力,隊伍卻幾乎沒有挪動。你理應前進得更快一點。你很耐心,卻有些疲憊。你的注意力集中在前面,尤其是山頂的那些人…

驕陽似火,隊伍沒有動。抑或其實是在向後倒退?你已多年未漲過工資,也沒聽說未來有此可能。事實上,如果沒有高中學歷甚至本科學位,那麼過去二十年,你的收入是下降的。對你的朋友們而言,情況亦是如此;實際上,他們中有些人已經停止了尋找理想工作的努力,因為他們感到對他們這樣的人來說,好工作並不存在。

面對壞消息,你很從容,因為你是個積極向上的人。你不喜歡抱怨,總是心懷感恩。你希望自己能給予家人和教堂更多幫助,因為那是你心之所在。你希望他們會感激你的付出。但隊伍沒有挪動。在付出極大努力、做出巨大犧牲後,你開始感到自己停滯不前。

你想起自己的驕傲——比如你的基督教道德。你一直堅持正派生活、一夫一妻、異性婚姻。這並非易事。你已經歷過一次分居,差點——或真的——離了婚。自由派現在說你的想法過時了,是性別歧視、同性戀歧視,可他們的價值觀不甚明了。在當下世俗寬容的環境中,你想起過去的好時光,當你還是個孩子時,在公立學校、要進行晨禱,向國旗致敬,然後說出「在上帝之下」這句誓詞…

看!你看見有人在你前面插隊!你遵守著規則,他們卻沒有。他們插隊,你就像在向後退似的。他們怎麼能這樣?他們是誰?有些是黑人。由於聯邦政府推動的平權行動計劃,他們在高等院校入學、實習、就業、福利金、免費午餐方面獲得了優待,在人們心中佔據了一定的秘密位置,這一點我們將在下文中看到。女性、移民、難民、公共部門職員——哪裡才是盡頭?你的錢從一個自由派的同情濾網中漏了下去,你無法控制,也不贊同。這些是你年輕時也夢寐以求的機會——如果你年輕時不曾擁有,那麼現在的年輕人也不應享有。這不公平」。

《故土的陌生人》中譯本第155頁

可見,在排隊實現「美國夢」中出現「插隊者」,是霍赫希爾德發現的茶黨的深層故事的關鍵。「插隊者」可以是移民,少數族裔,女性,同性戀和跨性別人士,甚至可以是植物(因為環保而失去就業機會)和機器人。而「插隊」得以成功的關鍵在於得到聯邦政府的支持,因此茶黨的核心訴求之一是減低政府所得稅,阻止向「插隊者」的再分配。從這個視角,霍赫希爾德破解了「大悖論」:為何受害於污染企業的茶黨成員卻投票支持要求撤銷聯邦政府環保署的共和黨議員?因為只要環保監管減少了就業,就必然相應增加政府的福利支出,而這就必然要求政府進一步加稅,而增加的稅收又會幫助更多的「插隊者」。

至此,霍赫希爾德終於穿透了她所說的「同理心之牆」(empathy wall), 理解了茶黨成員為何抱有似乎「大悖論」的看法。打一個不甚恰當的比喻,作為美國東西海岸自由派左翼精英的一員,霍赫希爾德響應了中國文革期間毛澤東主席「知識分子應該上山下鄉接受貧下中農再教育」的號召,花了五年時間深入調研美國中下階層的茶黨成員(但茶黨不是最底層,他們反倒認為最底層中有不少「插隊者」)。在書的結尾部分,霍赫希爾德給她的自由主義左派朋友寫了這樣一封信:

「為何不去認識些你政治圈子以外的人呢?別管安.蘭德;她是他們的精神領袖,她的作品讓你以為他們自私透頂,但你不會碰到這樣的人。你或許會遇到一些很好的人,關於鄰里關係密切的社區、毅力和韌性,他們會教給你很多。

你可能以為,有權有勢的右翼組織者在追求自己經濟利益的過程中,為吸引右翼草根追隨者「上鉤」,迎合了他們本性中的壞天使——他們的貪婪、自私、狹隘的種族觀、同性戀歧視、擺脫為窮人交稅的願望。如我在新奧爾良的特朗普集會所見,其中一些因素的吸引力猶在。但它掩蓋了另一種吸引力——針對的是右翼的好天使——在經濟不景氣時,他們耐心地站在隊中等候;他們忠誠、甘於犧牲、堅韌不拔——這些是深層故事自我的優良品德。

想一想,也許你處在他們的位置時,會與他們的看法更相近。」

《故土的陌生人》中譯本第262頁

但如果我們繼續這個不甚恰當的比喻,可以說霍赫希爾德也接受了中國文革的教訓,她並不認為「貧下中農」的看法就都是正確的。這反映在調研結束時她給茶黨右派朋友們的一封信中:

「許多進步自由派人士對我國的政治選擇並不比你們更滿意。而且許多人在你們的部分深層故事中看到了他們自己。一個六十歲的白人女性——她住在舊金山,是個小學老師— —這樣說道:「我是個自由主義者,但是,嘿,我贊同排隊的那部分。」我明白你們腦海中的目標——生機勃勃的社區生活,充分就業,勞動的尊嚴、自由——但你們接受的政策會實現那些目標嗎?當然,你們想有好工作和高收入。你可能不想听到這個消息,但在收入和就業方面,民主黨人的歷史表現優於共和黨人。比如,在《牛市、熊市和投票箱》(Bulls,Bears,and the Ballot Box)一書中,鮑勃.戴特里克(Bob Deitrick)和盧.戈德法布(Lew Goldfarb)指出,過去八十年,在12項經濟指標中,有11項在民主黨總統任期內的表現優於共和黨人治下。話雖如此,從其他方面看來,黨派間的區別並不明顯。民主黨人比爾.克林頓開啟了一個放鬆監管的時代,此舉通常受到右翼支持,而共和黨人理查德.尼克松則推行瞭如今一般為左派青睞的環境監管政策。

還有,路易斯安那人,看看挪威吧。那是個資本主義民主小國,人口500萬,與路易斯安那州相當。這個國家有長長的海岸線,其人民與你們一樣,將目光投向了海洋、船隻和捕魚。和你們一樣,挪威也有石油。但路易斯安那州和挪威的一個不同之處在於,它們的治理哲學和自由觀,挪威人對民選官員的期待值很高,得到的也很多。挪威有世界上最大的主權財富基金——8000億美元——而且絕大多數挪威人都過著中上層階級生活。他們享受著這種富有帶來的衛生、教育和總體幸福感方面的高分,享受著不匱乏的自由。我們美國人有我們自己的文化,但我們最為擅長的是藉鑑世界各地的好點子。從長遠來看,我們也許能把自己從石油中解放出來,但與此同時,作為鮑比.金達爾(路易斯安那州前州長,https://en.wikipedia. org/wiki/Bobby_Jindal)路線之外的另一種選擇,怎樣將路易斯安那州從其悖論中「解放」出來也值得我們探究。

等你們逐漸了解進步派後會發現,他們也有自己的深層故事,與你們的類似,他們感到你們可能會對其產生誤解。在這個深層故事中,人們站在一個大型公共廣場周圍,廣場裡有創造力十足的兒童科技博物館、公共藝術與戲劇演出、圖書館、學校——最先進的公共基礎設施,可供所有人使用。他們對此充滿自豪。其中一些人是其建造者。外人可以加入廣場周圍站立的人群,因為許多現在的圈內人也曾是局外人;吸收及接納異己似乎是自由女神像所象徵的美國價值觀。但在自由派的深層故事中,一件可怕的事發生了。強盜闖進了公共廣場,對其大肆破壞,自私地偷走了廣場中心公共建築的磚頭和混凝土塊。雪上加霜的是,守衛公共廣場的人們眼睜睜看著破壞分子用那些磚頭和混凝土塊建起私人高樓大廈,將公共領域私有化了。那便是自由派深層故事的核心要點,而右派無法理解自由派對他們設計新穎、來之不易的公共領域深深的自豪感——自由派將其視為美國生活中一支強大的融合性力量。諷刺的是,你與左派的共同點可能比你想想中更多,因為左派中的許多人也感到自己像故土的陌生人。」

霍赫希爾德在書的結尾中寄希望於左右派基層群眾在一些議題上先合作起來,她特別引用了她的伯克利同事羅伯特.萊希(Robert Reich, 克林頓總統第一任期時的勞工部長)的類似看法:「考慮到我們不同的深層故事,左派和右派聚焦於不同衝突及與之相關的各自的不公平觀。左派將目光投向私營部門中1%的上層社會及99%——在這群人中,一個下層社會正逐漸誕生。對自由派而言,這是衝突爆發點所在。右派將目光投向公共部門,將其視為一個服務台,服務對像是日益壯大的閒散「索取者」階層。羅伯特.萊希曾指出,一個更基本的衝突點在第三個地方——在平民資本主義與全球資本主義之間,競爭資本主義與壟斷資本主義之間。「美國政治中的重大分歧,」萊希預言道,「將從民主黨對共和黨轉向反建制對建制。」分歧在於「是否認為遊戲被操縱。」

除了削減聯邦政府稅率之外,茶黨成員最關心的另外兩個議題是基督教和榮譽。在路易斯安那州的五旬節教會裡,霍赫希爾德驚訝地發現歐洲中世紀教會的「什一稅」依然存在,即教會成員要把自己收入的十分之一交給教會。茶黨成員不情願交稅給聯邦政府,因為他們認為稅收被用於救助大企業和大銀行以及幫助「插隊者」,而寧願把錢給教會用於社區福利和濟貧事業。他們非常看重來自就業的榮譽,忍辱負重也不去舉報污染企業(因為擔心政府關閉企業),心目中以西部電影中的孤膽英雄為榜樣。芝加哥大學「社會思想委員會」主席,黑格爾哲學專家Robert Pippin教授指出,西部電影有助於理解茶黨(“Tea Party as Western Movie”, http://voices.washingtonpost.com/political-bookworm/ 2010/06/tea_party_as_western_movie.html )。

宗教和榮譽問題都是人的精神追求,這樣我們就自然轉到對第三本書「第四次大覺醒和平等主義的未來「的介紹。

此書是1993年和諾斯共享諾貝爾經濟學獎的福格爾(Robert Fogel,1926-2013)教授於2000年在芝加哥大學出版社出版的。書中一些基本思想在福格爾1999年的美國經濟學會主席就任演說時已經有所表述。在他之前,以布朗大學麥克洛克林(William McLoughlin)教授為代表的一些歷史學家已經劃分了美國歷史上的三次「宗教大覺醒」,福格爾則將「宗教大覺醒」的歷史學文獻和關於美國「政治重組」(Political Realignment)的政治學文獻綜合起來,提出了美國的四次「宗教-政治週期」。因此,他的「大覺醒」概念是指「宗教-政治週期」,而不是單純的「宗教大覺醒」。每一次「宗教-政治週期」都包含「宗教復興階段」,「政治影響力上升階段」和「對主要政治方案的挑戰不斷增加的階段」,在後來兩個階段的參與者並不一定是宗教信徒,如下表1-1所示:

表1-1 美國四次大覺醒的發展階段

| 宗教復興階段 | 政治影響力上升階段 | 對主要政治方案的挑戰不斷增加的階段 | |

| 第一次大覺醒(1730~1830) | 1730~1760年:宿命論的影響減弱;認為罪人天生是可以獲得拯救的;仁慈觀的興起 | 1760~1790年:對英國的腐敗展開攻擊;美國大革命 | 1790~1820年:革命聯合戰線瓦解 |

| 第二次大覺醒(1800~1920) | 1800~1840年:認為任何人都可以通過對罪惡的外在和內在斗爭來得到上帝的恩典;仁慈觀被廣泛接受;相信千福年的人急劇增加。 | 1840~1870年:反奴隸制運動、禁酒運動和本地保護運動的興起;對南方腐敗的攻擊;內戰;婦女選舉權運動 | 1870~1920年:南北戰爭前的福音教領袖被取代;達爾文主義危機;城市危機 |

| 第三次大覺醒(1890~?) | 1890~1930年:從強調個人罪惡轉向強調社會罪惡;對《聖經》及其教義的理解更為世俗化 | 1930~1970年:對大公司和富人的腐敗展開攻擊;勞動改革;民權和女權運動。 | 1970年~?:對自由主義改革進行攻擊:平等權憲法修正案受挫;抗稅運動興起;基督教聯盟和宗教權運動中其他政治團體的誕生。 |

| 第四次大覺醒(1960~?) | 1960年~?:宗教體驗的再次出現及重申《聖經》中含有可體驗的內容;重申個人罪惡觀 | 1990年~?:對物質崇拜者的腐敗進行攻擊;珍愛生命、尊重家庭和媒體改革等運動的興起;要求學校增加更多培養價值觀的課程:對福利政策進行攻擊 | ?: |

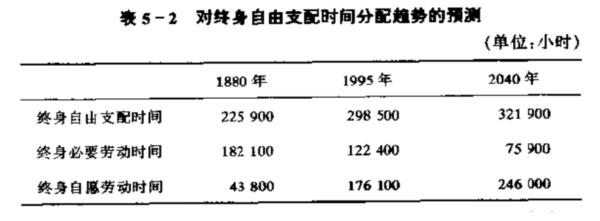

簡化而言,福格爾認為,四次「大覺醒」是相互有重疊的「宗教-政治週期」,在重疊階段上一次和下一次「大覺醒」的支持者會發生衝突和合作。第一次大覺醒從1730年到1830年,它導致了美國獨立建國的革命。第二次大覺醒大約從1800年到1920年,它的宗教復興階段強調奴隸制不是「上帝第二次降臨」的適當環境,導致了反奴隸制運動並最終引發了美國南北戰爭。它的神學理論認為,每個人都能通過與邪惡進行頑強的內部和外部鬥爭來獲得上帝的恩典,其社會含義是「貧困是個人罪惡的代價」。加上此時期美國未開發的地域廣袤,就業機會豐富,因此,第二次大覺醒的社會倫理觀是強調「機會平等」。第三次大覺醒從1890年開始,至今還沒結束,而是處在和1960年開始的第四次大覺醒的重疊時期。第三次大覺醒的宗教理論「社會福音派」認為,「貧困不是是個人罪惡的代價」,而是社會條件造成的。1930年代羅斯福新政和1960年代約翰遜「偉大社會」的福利國家理念體現了第三次大覺醒的社會倫理觀—「條件平等」。1960年開始的第四次大覺醒則又回到第二次大覺醒的社會倫理觀— 「機會平等」。由於第三次大覺醒在改善人們的物質生活條件上已經取得了巨大成就(營養過剩導致的疾病已經超過營養不良),人的退休時間大大增加,第四次大覺醒的重點在於解決人的「精神資產」( 「spiritual assets」)的匱乏和不平等問題(福格爾總結了「目的感」,「機會識別能力」,「主人翁精神」和「工作倫理」等15種「精神資產」),使「人的自我實現達到民主化」。而精神資產的配置不能簡單靠政府稅收的再分配轉移支付,而是需要一種「個人責任倫理觀」。福格爾書中的表5.2說明了人一生中自由支配時間增長的趨勢,從而「自我實現」成為越來越多人的首要人生問題。

一個有趣的問題是,作為開創了計量經濟史學的諾貝爾經濟學獎得主,福格爾為何如此註重「宗教-政治」週期呢?這和他的政治,學術和思想經歷有關。福格爾1948年本科畢業於康奈爾大學,在校時是「馬克思主義討論組」的主席,畢業後從事了8年「美國民主青年」( American Youth for Democracy) 的專職組織工作,該團體的前身是美國共青團( http://cornellalumnimagazine.com/red-cornell/ )。1956年,受到赫魯曉夫關於斯大林的秘密報告的刺激,福格爾退出了共產主義運動,轉向以嚴謹的學術研究推動人類進步事業。1974年,他和另一位經濟學家英格曼(Stanley Engerman)合作出版了「苦難的時代:美國奴隸制的經濟學」一書,將計量經濟學系統地運用於奴隸制史料,發現奴隸制的某些經濟指標(如利潤率,生產率和奴隸壽命)並非原來流行看法認為的那樣差。

此書的出版引發了廣泛的爭議,有人認為福格爾和英格曼是在為奴隸制辯護。當然,這絕非作者的本意。經過15年的思考,福格爾個人又於1989年出版了「未經同意與合約:美國奴隸制的興衰」一書,強調生產率高並非一定好,奴隸制不是因為經濟因素失敗,而是被1820年代宗教運動引發的1850年代政治重組而廢除的。雖然此時福格爾尚未使用「大覺醒」的概念,但該書第10章可以被理解為對「第二次大覺醒」的「宗教-政治週期」的研究。

美國廢奴運動最初由加里森(https://en.wikipedia.org/wiki/William_Lloyd_Garrison)1820年代在福音新教內部發起(https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelicalism),但支持者不多。1848年,福音新教的激進廢奴主義者成立「自由土地黨」(https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Soil_Party),標誌著「第二次大覺醒」從宗教復興階段發展到政治重組階段,其中的關鍵人物是俄亥俄州參議員薩蒙.蔡斯(https://en.wikipedia.org/wiki/Salmon_P._Chase)。蔡斯進一步認識到,應該把當時兩大政黨民主黨(可追溯到傑佛遜)和輝格黨(可追溯到亞當斯和漢密爾頓)中反對奴隸制的力量重組為一個新的政黨,這就導致了1854年「共和黨」的成立。後來蔡斯擔任林肯的財長部長(後來又經林肯提名擔任了最高法院首席大法官),其照片出現在1美元的鈔票上。

在《第四次大覺醒和平等主義的未來》一書中,福格爾認為「第四次大覺醒」的發展和「第二次大覺醒」最為相似。他說1979年成立的福音派組織「道德多數派」(Moral Majority,https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_Majority)類似於「第二次大覺醒」的宗教復興階段的加里森,而1987年成立的福音派組織「基督教聯盟」(https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Coalition_of_America)則類似於「第二次大覺醒」的政治重組階段的蔡斯。福格爾的原話值得較詳細地引用:

「1979年出現了道德多數派組織,該組織的目標是想使狂熱宗教的信徒們聯合起來,發動一場包括反對墮胎、恢復學校禱告以及消滅色情在內的全國性政治改革運動。儘管道德多數派在1984年的選舉中非常成功地使宗教選民大量地從民主黨轉向了共和黨,但是,與19世紀80年代威廉.勞埃德.加里森所領導的反奴隸制運動一樣,該組織在宗教理論上過於僵化,不清楚自己主要關心的是教會問題還是更廣泛的政治選舉問題,而且將注意力過分地集中在了墮胎問題上。20世紀80年代中期,受到宗教醜聞的打擊之後,道德多數派組織於1989年瓦解了。1990年,一個範圍更廣泛、被稱為基督教聯盟的組織取代了它的位置。

基督教聯盟與道德多數派的區別在於,前者更明確地把注意力集中在政治方面,更願意在關鍵問題上讓步以擴大聯盟的勢力,在宗教理論上更為靈活,而且與主流教會中的狂熱宗教人士有著更融洽的關係。為了獲得更廣泛的基礎,基督教聯盟把建立傳統家庭的問題放在了墮胎問題之上。通過把減稅和精減政府機構等內容納入到自己的社會改革方案中,基督教聯盟還向經濟保守主義者伸出了援助之手,並使得上述內容與自己的個人責任感聯繫起來。基督教聯盟的這種減少僵化、加強問題針對性的製度改革使得人們想起了一位政治技巧嫻熟的反奴隸制鬥士——薩蒙.蔡斯(Salmon P.Chase)當初所做出的妥協。薩蒙.蔡斯是一位來自俄亥俄州的參議員,他後來擔任了該州的州長。19世紀40~50年代,薩蒙.蔡斯與以前的對手聯合建立了自由土地黨(Free Soil Party),後來又以最低綱領派的反奴隸制方案為基礎建立了共和黨。

在經歷了80年代和90年代的政治興衰後,第四次大覺醒運動的動力得以持續下來。該運動在策略方面靈活性的增強,聯合陣線的擴大(吸收更多的主流教派、猶太人和黑人)以及民主黨人對該運動改革方案日益敏感的反應等等都說明第四次大覺醒廣泛而強大的影響將持續存在。如果我們對狂熱宗教運動不理解的話,就將無法理解今後政治、倫理道德的發展趨勢及經濟的發展狀況」

(《第四次大覺醒和平等主義的未來》中譯本第33頁)

福格爾特別指出,「最重要的變化在於,那些長期以來對種族問題持保守觀點的教會(比如摩門教和主要由白人參與的五旬節教等)正積極地對美國黑人、拉美裔美國人和亞裔美國人進行傳教。最近,白人和黑人五旬節派聯手組建了一個統一的組織——北美五旬節教會(Pentecostal/Charismatic Churches of North America,PCCNA)。這說明,與過去不同,現在的狂熱宗教並沒有破壞而是促進了種族間的和諧統一」。2020年11月3日美國總統大選投票站出口民調(exit poll)顯示,白人福音新教徒中76%的人投票給特朗普,24%的人投給拜登(https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/exit-polls-president.html)。有不少支持民主黨的評論者據此認為特朗普的支持者都是白人種族主義者,但如果我們從福格爾的」第四次大覺醒」的視角來看,並非如此簡單,因為福音教徒的主體是追求人生意義,而非宣揚種族主義。實際上,特朗普2020年在非洲裔美國人,拉美裔美國人中得票的比率是歷屆共和黨總統中最高的,如果支持民主黨的媒體說特朗普的支持者是白人種族主義者的話,那他們也得說裡根,老布什和小布什總統的支持者更是白人種族主義者。但這些媒體並沒有指責裡根,老布什和小布什總統的支持者。當然,這並不是說種族主義在美國不存在了,而是說無法用白人種族主義來簡單地解釋特朗普的支持者。(參見本公號第385期Michael Lind 〈治愈煽動民粹主義〉對為何不能把特朗普支持者的主流視為法西斯主義者和白人種族主義者)

在此值得一提的是,雖然《第四次大覺醒和平等主義的未來》中譯本的翻譯質量總體較好,但有一個關鍵詞翻譯錯了,「religious right movement 」被譯為「宗教權運動」,其實應該是「宗教右翼運動」。這一誤譯使得中文世界的讀者不容易把握福格爾的一個重要看法:雖然「道德多數派」和「基督教聯盟」在和共和黨的政治聯盟意義上可以說是「宗教右翼運動」,但美國歷史上福音教各派的主體是左翼進步的。且不說第二次大覺醒中的廢奴運動和第三次大覺醒中的「社會福音」運動,最明顯的一個近期例子是馬丁.路德.金(Martin Luther King, Jr)建立的「南方基督教領袖會議」──1960年代公民權運動的關鍵組織(https://en.wikipedia. org/wiki/Southern_Christian_Leadership_Conference)。金的名字中的「路德」(他父親從Michael King改過來的)也反映神學理論在金的思想中的重要性。福格爾認為,美國福音新教往往站在追求和擴大深化平等與民主的社會運動前列,是因為美國福音新教各派的內部治理結構(https://en. Wikipedia.org/wiki/Congregationalist_polity)不是如羅馬天主教那樣自上而下任命,而是由基層教會(congregation)聘請牧師,所以基層教會對技術和經濟發展所帶來的道德文化危機反映比較敏感,成為「宗教-政治週期」的先行者,而「政治重組」階段的參與者大都並不是教徒,因此「大覺醒」和「世俗化」並不矛盾。馬丁.路德.金就是福音教中浸禮派(Baptist)教會的牧師。浸禮派是美國福音新教的七姐妹教會之一(https://en.wikipedia.org/wiki/Mainline_Protestant),被認為是1960年開始的「第四次大覺醒」的宗教代表人物傑瑞.法維爾(Jerry Falwell Sr., https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Falwell_Sr.)也是屬於浸禮派的牧師。他從原子彈和核廢料以及基因技術對人類生存的威脅提出了一系列人生意義的根本問題,成為第四次大覺醒對「人的自我實現」的精神追求的起點。

根據對前三次大覺醒的政治重組階段的深入研究,福格爾認為,沒有理由相信「第四次大覺醒」必然一直以共和黨為主要推手,雖然「道德多數派」和「基督教聯盟」在1980年代首先在共和黨那裡找到了政治支持。他說:

「國會中民主黨多數派對克林頓討好白人福音教徒的做法表示了反對。這表明,在民主黨內部,人們對意識形態的關注要多於對純粹政黨問題的關注。因此,在不遠的將來,共和黨可能會繼續成為第四次大覺醒時代領導人政治改革的主要工具。然而,克林頓、戈爾及少數重要的民主黨人士所反映出的靈活性使人們注意到了以下事實:第四次大覺醒時代所出現的許多倫理道德問題同時也包含了第三次大覺醒時代的內容。比如,「性騷擾」或許是來自於女權運動時期的一個激進口號,但其內容可被看成是與維多利亞時代的思想有關,而對性侵犯行為的界定則與人們希望重新回到傳統價值觀念上來的願望是一致的。持有兩種不同道德觀的許多人都對其他一些改革措施,比如發展教育、遏制媒體中色情和暴力的氾濫、取消由政府所支持的賭博行為、控制和打擊毒品的走私和使用等表示贊同」。

(《第四次大覺醒和平等主義的未來》中譯本第35頁)

在此,我們看到福格爾提出了第三次大覺醒和第四次大覺醒的支持者在衝突之外也有合作空間的重大問題。《第四次大覺醒和平等主義的未來》出版於世紀之交的2000年。此後美國兩大主要政黨內部的分歧日益顯著,甚至不難想像出現類似1850年代的「民主黨「和「輝格黨」中對一些議題有相同看法的派別重組成新的政黨(如同1854年新的「共和黨」)的可能性。桑德斯參議員原來一直是獨立人士,2016年以民主黨身份參加總統競選提名失敗後成為民主黨內的激進左派,他對2008年後小布什和奧巴馬總統用公共稅收救助大企業和大銀行的批評其實與共和黨內的茶黨沒有根本區別,而共和黨的建制派則出現了「永不特朗普」運動(https://en.wikipedia.org/wiki/Never_Trump_movement)。民主黨在參議院的領袖舒默(Charles Schumer)2014年明確指出,由於共和黨內的基層茶黨的存在,「商界現在更接近民主黨主流,而非共和黨」(https://time.com/2977659/chamber -commerce-2014-elections-tea-party-republican/)。舒默這一說法可以從《21世紀資本論》的作者,法國經濟學家皮凱蒂(Thomas Piketty)的研究得到佐證。在〈婆羅門左派對工商右派〉一文中(http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2018.pdf),皮凱蒂對2016年美國大選投票站出口民調(exit poll)做引入控制變量的回歸分析(而不是如很多報紙直接報導各階層選民投給各黨的比例),發現最高收入的10%選民和最高學歷的10%選民中都有超過50%的人投給民主黨,這是1980年以來的首次,以往的格局是高收入選民中的多數投給共和黨,高學歷選民中的多數投給民主黨。皮凱蒂認為,這可能預示著美國政黨結構將發生大重組,出現「全球主義黨」(高收入和高學歷)和「本土主義黨」(低收入和低學歷)。

美國政治重組可能性的最新例子,是對近來散戶通過抬高遊戲驛站(GameStop)的股價來挑戰華爾街對沖基金的做空行為的政治反應。共和黨的福音教參議員克魯茲(Ted Cruz)和民主黨的激進左派眾議員AOC ( 全名Alexandria Ocasio-Cortez) 對此有一致看法,都反對Robinhood平台限制散戶購買遊戲驛站股票(但不限制賣出)的破壞「機會公平」的行為。

本文通過介紹《大合流》、《故土的陌生人》和《第四次大覺醒和平等主義的未來》三本書,來試圖理解支持特朗普的7,400萬選民中的三大構成,即在全球化「大合流」過程中受損的製造業工人階級,共和黨的基層茶黨成員以及受「第四次大覺醒」激發的各層人士(這些人士雖然目前支持共和黨候選人,但「第四次大覺醒」的內在邏輯並不指向任何固定政黨)。不論2月8日美國參議院開始的彈劾特朗普判決結果如何,美國政治大重組的趨勢都是不可避免的,值得關心美國,中美關係和人類命運的人士密切關注。

發佈日期:2021/02/14