作為歷史表徵的「68年」運動

◎趙文

【編按】本文作者認為「68學運」這場社會運動在表現形式上是「反抗」,甚至是「純粹反抗」,「折射著社會經濟生產力以及與之相配套生產方式結構、政治結構、價值觀結構的轉型。物質基礎層面的巨大轉型,讓社會各個階層在脫節中,感到壓抑和不滿,但卻尋找不到合適的政治表達語言,在『多語症』中表徵著「失語」的現實。」他認為,「68學運」在本質上更像是一種表徵。本文對於「68學運」與後68轉變與延續的分析,值得我們重新思考當代的新社會運動如何受到這樣意義的影響、限制與可能。本文轉載自2018/07/06趙文老師授權保馬的作者修訂版,原文載於《澎湃新聞·思想市場》。

五十年後的今天如何在歷史的記憶之屏上重構這場「魔術式」的社會運動,仍然是一個難題。儘管從這場運動的「二十年紀念」、「三十年紀念」以至於今天,歷史學家、社會學家和文化史學家都從很多方面嘗試這樣做,其中也不發真知灼見,但根本性的難題仍然存在。這個根本難題就是,我們今天在很大程度上,仍舊處在這場社會運動的所表徵的歷史結構之中。正是由於這一原因,「68年」這場社會運動的性質甚至在聚訟紛紜之中,歷史學家的解釋不同於社會學家,文化史家的解釋又是不同,此外各類學者又因「左翼/保守」的立場劃分,而異見疊出,比如雷蒙·阿隆(Raymond Aron),他就徑直把68年五月運動稱為「假裝的革命」,而且是一種「對假裝的假裝」。當然,當事人對這場運動的經驗,更不能用任何一種闡釋模型予以勻質化。圖海納(Alain Touraine)和克羅齊埃(Michel Crozier)認為它是一種「新類型的社會衝突」和「制度危機的產物」,而莫蘭(Edgar Morin)則傾向於將之理解為「代際反抗(弒父)」,布爾迪厄(Pierre Boudieu)則把這場複雜的運動解釋為一種結構場,西方社會的整體危機在這個結構性事件場中發生「調諧共振」。我在十年前即68年的四十周年「紀念」,參與翻譯過一組文章(見《生產》第七輯,汪民安編,2008)。

那幾篇文章基本上可以概括當時社會學和社會史學對68年尤其是法國68年的種種解釋。作為「68年」親歷者、參與者(也是運動中的「明星人物」)的當代著名演員、導演丹尼爾·孔-本迪(Daniel Cohn-Bendit)後來在談及他自己的感受的時候說,這場社會運動與太多的觀念聯繫在一起。

「文化革命、性解放、反權威、青年革命、學生反抗、解放運動、代際衝突、小資產階級革命」等等,等等,以至於他寧願稱之為為「神奇的68歲月(magischen Datum 1968)」(見Cohn-Bendit, Dany/Mohr, Reinhard (1988): 1968. Die letzte Revolution, die noch nichts vom Ozonloch wußte, Berlin.)。

「神奇」的68年運動

今天看來,1988年的時候,孔-本迪以「神奇」來表述自己對這場運動的感受,的確是一種相當準確的表達。我們只需看這樣幾個「神奇」的方面就足以說明問題了。

首先,「神奇」的是,這是一個「沒有中心地點」的社會運動。在近現代世界歷史中,「革命」是關鍵詞中的關鍵詞。尤其是18世紀以來,資產階級和無產階級所承擔的社會歷史就是一部革命的歷史。作為歷史學的慣例,18、19世紀以至於20世紀前半頁的各種「社會革命」都以它們爆發的地點為「名稱」:法蘭西革命、俄國革命、西班牙革命、中國革命,等等。在這個意義上來說,1968年這場往往被人冠以「革命」之名的社會運動,卻沒法用一個具體的、中心性的地點名稱來為之「冠名」:它不僅僅發生在其形式得到最戲劇化表達的法國(南特、南泰爾、巴黎)。1968年前後,全球範圍內的社會抵抗、抗議和騷動不絕如縷,其中影響顯著的就有義大利、墨西哥,美國,德國,日本等國的大規模、半自發-半組織的社會運動。這些運動雖然分散各地,目標訴求也非常不同,有的是種族民權訴求,有的是反權威訴求,反權威訴求中又有反對蘇聯帝國主義和美帝國主義之別,但有一個基本的共同特徵,那就是學生對戰後「兩極世界」 霸權體系結構的總體反抗、知識界對主流意識形態的大拒絕以及工人反抗三種力量的匯合。

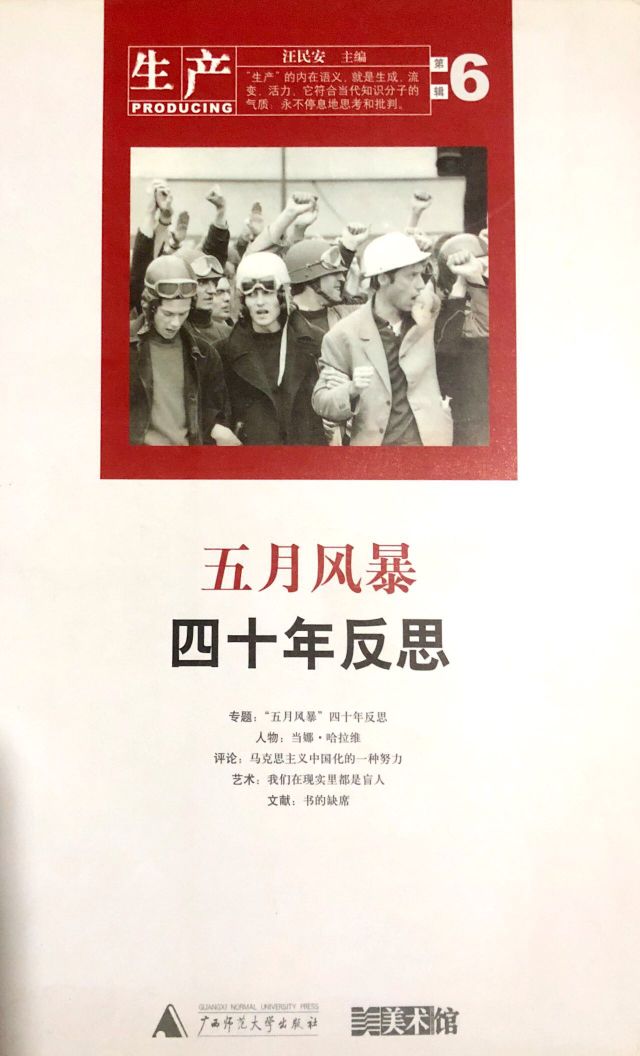

1968年5月29日,法國南特雪鐵龍汽車廠工人參加CGT遊行。

其次,它的「神奇」性也表現在這種「匯合」上:68年的學生運動在法國只具有「象徵性」,無論是南泰爾大學最初的爆發,還是巴黎大學學生與戴高樂當局的警察部隊的對峙,都在規模上和性質上遠不如德國68年運動那樣擁有著廣泛動員的學生群體、激烈的佔領行動和實質性的抗議訴求,另外也在時間的持續性上遜於美國的60年代和68年學生運動——美國從20世紀60年代初,大學生運動就已經大規模、有組織地發展起來,以「爭取民主學生社團」的《休倫港宣言》為標誌,經過1964年加州大學伯克利分校的學生抗議運動,全美學生運動組織的實質性社會抵抗一直持續到70年代。

實際上,法國「68年」運動的高潮是由學生運動點燃的工人運動,68年也只有在法國形成了法國工人運動史上最大的罷工,發生了第二次世界大戰以來世界上最發達地區的普遍「暴動」,從而也造成了真正意義上的「五月風暴」——這次總罷工首次突破了傳統工業生產的中心地區,擴展到了通信和文化工業領域,擴展到了社會再生產的全部領域之中,並實質性地形成了「工人自治」的實踐的理論。此外,「知識階層」與學生運動與工人運動的「匯合」則是以半參與的方式來進行的。一方面,1968年抗議運動之前,在法國,美國和德國的知識分子當中分別已經出現了「Nouvelle Gauche」,「New Left」和「Neue Linke」的提法,對當時的社會結構的性質進行理論上的「再思」,只是間接為68年學生運動和工人運動提供自我理解。「新左派」知識人在某種程度上保持著對運動本身的「超然態度」,無論是德國的法蘭克福學派(霍克海默、阿多諾),還是法國圍繞在《社會主義或野蠻》(Socialisme ou Barbarie, 1949-1966),《爭論》(Arguments, 1956-1962)和《國際情境主義者》(International Situationiste, 1958-1969)等刊物周圍的「新左派」圈子,他們的訴求都與學生、工人運動的目標訴求不完全重合——左翼理論的拒絕對象主要是蘇聯馬克思主義的話語對象和資本主義工業社會運作邏輯的整體。因此,「68年社會運動」的這種「匯合」體現為一種三個層面的「平行呼應」的特徵:德國、美國的學生運動、法國的工人運動、新左派學術共同體的理論實踐。

第三個「神奇」之處,68年運動沒有自己的名字,也是由於這場運動異乎尋常地不再像以往意義的革命那樣,具有某種指向某個具體「未來」的具體目標了。也就是說,這場社會運動不是一種向著「進步」的、規劃明晰的歷史目標邁進的革命。它甚至表現出了一種「反歷史性」的特徵。「1968年五月和六月的事件的確難於把握,因為它們根本未曾被預見,也不可預知」,普狄維埃(Capdevielle)和莫里奧(Mouriaux)的這種說法表明了一種普遍感覺,這是來自社會中產階級上層的一種歷史的「錯位感」。

從社會、經濟的一般參數來看,20世紀60年代是二戰以後的黃金時代,直至後來還有歷史學者如讓·弗拉斯蒂(Jean Fourastié),還把包括六十年代在內的戰後復甦描述為「輝煌的三十年」。在歐、美髮達國家乃至於世界範圍內,戰後經濟復甦在各方面都創造出了一種欣欣向榮的「幻象」:沒有經濟危機、就業率相對飽和。但也是在60年代開始,各種來自社會「被壓抑層」的各種社會不滿開始以彌散的方式呈現出來,儘管在主流意識形態的「幻想」之屏的遮蔽下,這些不滿也僅僅是不滿,必定會隨著經濟繁榮而得到消弭和克服。經濟繁榮/社會進步的「黃金時代」一下子爆發了如此廣泛的社會危機和社會運動,是這種「錯位感」的成因。無論是學生的抗議活動、女性主義運動、黑人民權運動、性解放運動、反戰運動,還是反對兩極世界霸權的抗議運動都讓這種「歷史進步」「面子」下的「里子」暴露了出來:戰後西方世界的經濟的發展的社會制度基礎,恰恰正是(源自「戰時動員」的)「家長制」以及各種層面雖形形色色但具同構性的「權威主義」。如果說,經濟進步在經濟決定論(以及政治上的專家治國論)看來是歷史進步的關鍵指數的話,那麼68年的社會運動的確是「反歷史的」。就這(這些)場社會運動的形式而言,它(它們)不僅是「反歷史的」,還是「非時間性」的。針對著「家長制」和「權威主義」的所有異見所從屬的多重「革命維度」相互疊加、糾纏,並被壓進了同一個話語平面:古巴和越南、中美洲人們的解放鬥爭話語、毛澤東、菲德爾•卡斯特羅、胡志明以及厄內斯特•切•格瓦拉的形象被編織進聖西門、傅立葉、蒲魯東,巴庫寧等人所代表的那種烏托邦傳統之中,當然在這些話語的織體當中還有被烏托邦化了的馬克思主義話語體系。

在1968年5月到6月初的運動中,這種烏托邦性質得到了最充分的呈現。為解放而解放——解放本身呈現為一種「舞台效果」,發揮了心理劇的作用。在德國柏林的學生佔領建築的運動中,在法國巴黎的「街壘戰」中,在美國多地發生民眾集會中,「滾石樂隊」的《街頭戰士》成了一種通用的「語言」。5月到6月作為這種「神奇的」社會運動的高潮,其中爆發的眾多抗議、示威和佔領活動,沒有提出並要求變革社會的方案。因此,義大利著名思想家諾伯托·博比奧(Norberto Bobbio)稱之為「沒有替代方案的革命」——它們是一種「姿態」。

68年運動作為一種「姿態」

「姿態」,沒有目的,它本身就是目的。姿態之於運動,正如舞蹈之於行走。在阿甘本的意義上說,姿態是對運動的「挪用」,讓運動本身的動作過程變得可見,用詩人瓦萊里的比喻來說,姿態,或「舞蹈並不是要跳到哪裡去,但是這套動作本身就是目的」。1968年5月-6月初的這些「事件」性運動,也正是這樣。它們是一種展示。總體而言是對反抗本身的展示,因此它們才採取了具有「節日」、「狂歡」效果的姿態。遊行,歌唱,示威,佔領大街,成為他人的同伴,逃離資產階級化的內部空間,發現團結,匯入人群:這是大多數參與者共有的最基本也是最有力的體驗——「運動具有遊戲的方面,這一點可以從其理論一貫性的缺乏得到理解。

如果你扮演不了你自己的『角色』,那大可以扮演好幾個角色。當你對你希望建立的社會不甚了了的時候,這倒是個辦法以保證不致過於迅速地被各種觀念和團體搞得手足無措陷於癱瘓。這場運動是個萬花筒:從聖鞠斯特到格瓦拉,求助於藍波,博諾(Bonnot)及其同夥,托洛茨基,安德烈•布勒東,它把這些革命的棄兒們都匯聚一處,也聚合起了向既有秩序發動進攻的一切政治和詩學傳統……」,這是讓-馬利·多梅納克(Jean-Marie Domenach)為《精神》雜誌(Esprit)撰寫文章中談到的對這種節日化運動姿態的體驗。當然,這種姿態,也體現在「非方案的」、無具體社會目標的各種「口號」——詞語的解放——當中。

具體而言,這些事件性的運動呈現出了以下方面的「姿態」的展布。

一方面,是對純粹手段的展示。參與不再是「對……的參與」,而是對其目的的「拒絕」,構成了對其目的的真正的斷裂,同時也讓它們要參與的那個目的本身的原有結構得以被看到。說得直接一些,68年5、6月的事件性活動,不僅出現了多樣的非政黨的團體、小團體、個人組織的參與者,而且也創造了多樣參與方式——如集會、遊行示威、街頭暴動、佔領公共建築、衝擊課堂和學術會議等等——的同時爆發或共時性聯合,以拒絕「民主制度」的所有基本「規則」的方式,拒絕「代表」、拒絕「授權」,以姿態的行動對代表、授權背後的權力關係提出質疑,讓人們(首先是參與者自己)看到資產階級民主制度「規則」的本質和實質。這些純粹手段,似乎也不能以「大民主」和「直接民主」這種政治學概念來界定,它們就是姿態,就是無目的的手段,讓-呂克·南希(Jean-Luc Nancy)後來所說的「共同在場」可能可以來對之進行界定。

另一方面,在這些事件性運動中,眾多主體的共同在場,實際上也更多地在「同」或者「共在」中,在這些事件構成的心理劇「舞台」中佔有了自己的各自的「位置」。在高潮時期的運動里,站在這個舞台上的「組織」或「聯盟」可以說林林總總,難以盡數,而且隨著運動在不同階段的發展,這些組織或聯盟之間也不斷調整著它們之間的「動作」關係,在一個變動的「力量場」中發生既發生分子與分子、原子與原子之間的位置調整,甚至原子的內部也發生著程度不同的裂變。以法國為例。主要的運動組織中的青年組織包括:革命共產主義青年團(「革共青」,JCR,托洛茨基者弗朗派)、革命學生聯合會(「革學聯」,FER,托洛茨基主義者蘭博爾派)、馬克思列寧主義共產主義青年聯盟(馬列)(「共青聯(馬列)」,UJC(M-L))、共產主義學生聯盟(「共學聯」,UEC),以及右翼學生組織「西方團」。這些學生團體在政治運動中形成的陣線有:三·二二運動(22 March)、五三社(3 May)、大學生行動運動(「大行運」,MAU)、全國越南委員會(「全越委」,CVN)、法國全國學生聯合會(「法全學聯」,UNEF)以及右翼學生對抗組織法國全國學生總會(「法全學總」,FNEF)。高校教師及教師組織:全國高等學校教師工會(「高教會」,SNESup)、全國教育會(「全教會」,FEN)。中學生組織:中學生行動委員會(「中行委」,CAL)、共產主義青年運動(「共青運」,MJC)。工人和農民組織:法國總工會(「總工」,CGT)、法國民主總工會(「法民總」,CFDT)、工人力量總工會(「工人力量」,FO)、法國職員總工會(「職員總工」,CFC)、農民運動陣線全國農墾業總會(「農墾總會」,FNSEA)、全國青年農學家協會(「青農會」,CNJA)。政黨力量包括:法國馬克思列寧主義共產黨(「馬列法共」,PCMLOCI)、國際主義共產黨(第四國際支部,托派,PCI)、國際主義共產團(非托派組織,OCI)、法國共產黨(「法共」,PCF)、統一社會黨(PSU)、現代民主進步黨(PDM)、共和政團大會(CIR)、工人國際法國支部(社會黨)、民主主義與社會主義左派聯盟(「民社左聯」,FGDS),右翼政黨保衛共和國同盟(「保國盟」,UDR)、第五共和國民主同盟(「民盟」,UDVe)。

1968年5月到6月的「風暴」時期,這些組織展示著它們之間的對抗、聯合、分化、重組、干預、抵制、相互「挪用」——它們構成了錯綜複雜的力場。這一力場的複雜程度斯卡勒和麥康維耶在他們的《紅旗/黑旗:法國1968年革命》(Red flag/black flag : French Revolution, 1968 ,photographs by Chris Marker and others ; Patrick Seale and Maureen McConville , Ballantine Books, c1968)一書中有系統的記錄和說明。

在參與的多元主體的交匯中,最引人注目的一個姿態性的「挪用」結果,就是工人組織對學生組織(以及知識分子組織)的姿態的挪用,這一點,在義大利的「68年」五月運動中體現的也十分明顯。1968年5月12日,義大利的運動形成了「工人和學生聯盟」(學工聯,Lega studenti e operai),在學工聯活動的推動下,學生不僅具有了工人的運動「姿態」,工人也開始把自身的行動指向了「文化」,正如一個參與學工聯行動的工人所說:「我們工人在所謂的文化中看到了一種壓迫手段。很不幸,我們的老闆雖然形形色色,小老闆、大老闆,大老闆後面還有大老闆,但他們都來自同一個文化領域。顯然,整個文化都是為統治者服務的,文化是一種機器,讓我們的活動獲得合理化論證,迫使我們做更多的工作,也必然讓我們工人成為機器的一部分」。

因此,68年的運動作為「姿態」,並不能說是「無力」的,也並不能因它訴求多樣而無同一規劃,就判斷它是「無效的」或純粹「狂歡式」的。它的「姿態」性產生了實質的作用,就像義大利「學工聯」這個工人個案所示,運動的姿態性讓工人「藉以」理解了他(以及他們)所處社會結構的某種新的矛盾。68年運動的姿態性同時也以「斷裂」、「無目的」的展布本身讓所有參與者看到了政治場域的運作結構和暫時的「平等倫理」——作為參與者的法國哲學家雅克·朗西埃對這一點感受尤深,並且在「六八」之後,告別學院,讓自己的理論與工人的生活融為一體。

「68年」,表徵而非遺產

從1988年開始,隨著時間距離的拉開以及「後革命」時代的社會格局的轉型,人們開始以十年為單位來重新思考、理解「68」年。有很多論者往往在紀念的時候,自覺或不自覺地使用「遺產」一詞來談論68年社會運動對當代社會各方面造成的影響。但是,「遺產」這個字是非常不恰當的。68年社會運動,其興也忽,但是它的作用並沒有隨著運動實際的停止或既有秩序長存而消失,不僅沒有在20世紀70年代消失,甚至在今天也沒有消失。今天看來,這場由大大小小的事件組成的社會運動整體在表現形式上雖然是「反抗」——甚至是「純粹反抗」——但在性質上卻似乎更像是一種表徵(representation),這種「斷裂」、「失序」、意識形態的「多元目標」,折射著社會經濟生產力以及與之相配套生產方式結構、政治結構、價值觀結構的轉型。物質基礎層面的巨大轉型,讓社會各個階層在脫節中,感到壓抑和不滿,但卻尋找不到合適的政治表達語言,在「多語症」中表徵著「失語」的現實。站在今天來回看,我們或許會驚訝的發現,68年運動中的強烈的行動表徵已經被它們所表徵的資本主義「新社會結構」收編並常態化:唯我論(哲學意義上的)的個人主義、邊緣身份認同、差異至上成為現代價值觀系統中的真正核心;各種青年亞文化成為文化主流並不可否認地成為文化工業也重要產業部門。政治權力結構及其治理模式從大廈建築結構的「管制」發展為根莖、網路狀態的「管控」。而在68年運動中在德國、法國、美國、義大利等地最廣泛的口號「不要國家」也已經通過資本主義金融、勞動力市場、電子商務交易方式變成了某種現實,人工智慧-社會集體智能讓福特主義生產方式升級到了新的規模,甚至要比「新福特主義」還要新,以至於在青年們在每一次以他自己的ID登錄進入互聯網進行遊戲操作的時候,都是對全球資本主義的一次參與——總之,68年的運動作為其矛盾之「表徵」的這個社會就是我們每個人生活其中的這個社會:已然升級到「景觀社會」版本的後現代社會。

68年的社會運動,是表徵而非遺產。因此,後68時代的思想家們,仍然是在68年社會運動所表徵的社會中、以此社會結構性特徵為對象思考著。在哲學中,哲學家們思考著這個異常複雜的網路性的社會結構。68年一代哲學家吉爾·德勒茲(Gilles Deleuze)的「塊莖」、「解轄域化」、「網路」等認識論-存在論概念在後68年的社會現實中才能得到真正意義身體性的理解,才能在「後68年」哲學家彼得·斯洛特戴克(Peter Sloterdijk)這裡從「資本的內部」出發得到有力的註解。

最不該被忽略的一個事實是,68年運動的另一個極其重要的「表徵」還在於,它是經典形態的「工人運動」的最近一次大爆發,就彷彿是一次傳統產業工人的工人運動的「告別演出」。事實上,在68年的工人運動中,義大利、德國、法國的「工會」的作用如果不能說是「負面的」也至少是「消極的」,在運動中追求「自我管理」的工人,與其他運動主體(學生、農民、教師、職員)處於平等的位置之上。這種運動主體的表徵,直到68年過去多年之後才獲得了理論上的認識和理解——奈格里(Antonio Negri)為這種多元主體取名為「諸眾(Multitude)」,它們被嵌入其中的社會結構被稱為「帝國」。今天來看,1968年的這場運動作為「表徵」,在歷史整體的運動過程中把西歐當時整體社會結構中的諸多層面的「潛在結構」的轉型表達了出來,從那時迄今的歐洲-美國馬克思主義的理論思考,在很大程度上來說,是對這些表徵的「問題化」和「理論化」。68年運動的「諸眾主體」和「諸眾訴求」表徵了新型的經濟基礎模式(生產方式-生產關係)。經歷過並且是深入「參與」過義大利六八年運動的安東尼奧·奈格里在後來直至今天都還在對這一模式進行不斷的理論化。「帝國」正是他給這種基礎模式的一種命名。在他看來,隨著公共的社會規劃被「事件性」取代,隨著內嵌於勞動分工制度之中的「社會主體」被「諸眾」取代,傳統的「社會運動」內的「公」與「私」的兩個構成性的裝置原則即告瓦解在當代「後六八」社會的生產方式中,「非物質勞動」相對於社會分工明確、身份區隔嚴格的傳統「物質勞動」佔據更大的比重,以通訊技術為基本物質基座的信息化大工業勞動,融會人際交往的情感勞動和生產新象徵性產品的創造性勞動,已經是六八及後六八時代工業社會的勞動基本因素。這種非物質勞動生產的社會化的廣度與深度,社會和歷史地重新設定了人的全部實踐領地的邊界。資本在過去要求物質生產的剛性、要求勞動過程的合理化、要求產物可公度性的地方,越來越被流動的、靈活和需要社會智能的非物質勞動所支配,勞動產物越包含「新穎性」、新「象徵性」和「不可公度」性,越具有交換價值;社會勞動的公共產物,越是包含個人的「身體慾望」、象徵性的「自由」和私人語言、地方語言的「表達力」,就越能有效地實現資本的內在要求。這種彌散的、流動的社會生產結構,所內嵌的功能性的主體,也不再是有著單一性(或單義性)的19世紀大工業生產中出現的「產業工人」。正如六八年運動主體的多樣性所示,新的「功能性主體」以多樣性的面目出現在社會運動的前台。在這一思索中,奈格里認為,六八年及後六八社會機器本身已經進入了矛盾的內部,作為「差異」機器的「帝國」,構成了矛盾中的一方,另一方則是運用「一般智力」開動這架機器的那些原子式個體,正因為「帝國」的權力直接無差別地運作於這些「生命」之上,這些生命才有去「佔用」這台機器的「潛能」,因而這種對立是「結構」與「生命」的對立。

68年運動中最出名的「口號」,除了「不要國家」,還有一個就是「讓想像力奪權」。如果說,前者是一種對「非政治的政治」的宣示,那麼後者則是對「審美政治化」和「審美烏托邦化」的宣示。這種獨特的「政治訴求」並非偶然,它當然也是一種「表徵」。在奈格里後來的分析框架中,這種「審美烏托邦」也有著它的物質基礎的根源,即當「全球化經濟」只有通過「景觀生產」才能維持自身的時候,當整體化景觀成為實現了的「烏托邦」的時候,社會裝置在基本層面發生了權力的重新配置。「烏托邦」從傳統線性時間配置所指向的「目的」,轉變為內在性的要素,傳統的集體想像性「例外」被分解成為日常生活經驗的非綜合性或「事件性」。概括地講,傳統社會權力結構之中、被排除作為傳統政治場域外的「共有的私人性」,在新的社會經濟基礎模式所決定的新社會權力結構中,以「私有的公共性」面相,成為了重要的政治話語中心,構成了政治-審美-事件的三元的政治議題。

奈格里和哈特的《帝國》雖然發表於2000年,但它的真正對象就是68年社會運動所預示、表徵的社會結構本身。68年以後(發達資本主義國家內的)各種抵抗性社會運動在主體、行動方式(行動主體的多元性、諸眾性,非佔用的佔領或撤回行動者自身力量為特徵的「撤離」的抗議手段等等)都在重複著68年社會運動或與68年社會運動保持著某種「同構性」——因為它們就是後68年時代中的68運動。

發佈日期:2018/07/08