【慰安婦專題】

陳麗菲、蘇智良:尋訪「慰安婦」真相

陳麗菲教授2015年「歷史嘉年華」演講

◎陳麗菲、蘇智良

【編按】蘇智良教授自1993年展開尋訪二戰時期日軍慰安婦制度中國受害倖存者的征途。1996年,夫人陳麗菲從協助翻譯日文資料開始,進行「慰安婦」制度受害倖存者的採訪、調查和研究,他們先後走訪了一百多位中國「慰安婦」倖存者,保存四十多盤受害者滿含血淚的口述磁帶。他們在上海師範大學設立「中國『慰安婦』問題研究中心」並於研究中心組織一群研究生成立了「中國『慰安婦』資料館」。陳麗菲現為上海師範大學教授、出版傳媒系主任,中國「慰安婦」 問題研究中心研究員。著有《日軍慰安婦制度批判》等著作,與蘇智良、姚霏合著《上海日軍慰安所調查實錄》。蘇智良為上海師範大學人文學院院長、教授,中國「慰安婦」問題研究中心主任。他的《慰安婦研究》是中國第一部全方位探討中國「慰安婦」問題的專著,被譽為中國“慰安婦“問題研究第一人。今年九月香港大學出版社出版其著作《日本帝國的性奴隸:中國「慰安婦」的證言》。本文非常感謝蘇老師與陳老師授權轉載。

非常感謝這一次的活動,我也是第一次參加。真的是感到物以類聚,人以群分,我們走這個「慰安婦」研究的路走了那麼長時間,從來沒有得到這麼大範圍和這麼有力度的一個社會呼應度。我的感動在於,它並不是僅僅是中日之間的、現實的問題和歷史事實的問題,是我們人類對自己走過的路,為了歷史正義,大家全力以赴地投入,對於社會人道主義的認識,對於每一個人尊嚴的保護來自覺自願地努力。所以特別地感到我們國家是有希望的,我們社會的前進是看得見的。

蘇智良教授接觸到這個問題,最初的時候,是1991年。蘇教授在東京大學做客員研究員,我在一橋大學讀社會學。我跟蘇老師是大學同學,研究生也是同學,都在華東師大歷史系完成研究生學業,他是做近代史,我是做古代史,我自己的方向是隋唐史,興趣在社會史,文化史。蘇教授是對社會責任擔當特別敏感的一個人。在上個世紀80年代的時候,他就認為中國的社會問題開始激烈化、黑社會化,因為根據社會學的研究定律,人均收入到一定程度的時候,就是社會的轉型,財富的增加會導致非常嚴重的社會問題。但當時是不能講的,提出黑社會問題被認為是給社會制度抹黑,沒有人支持那隻好我來支持。因為研究了黑社會,有些內容和提法出版社不給他出,這更加激起了我的鬥志,我認為他是正確的,這是一個歷史學者應該做的事情。然後他又去研究毒品的問題,認為毒品在近代的歷史當中是導致我們國家走向深淵的一個開始,但是現在又死灰復燃,他又去研究,又受到阻礙,然後我又支持他。那麼這樣的一個30年的過程當中,我已經覺得挺累的了,因為雖然重要,但是他接觸的這些問題研究起來是很令人難過的。

所以,一開始的時候我並不喜歡研究「慰安婦」問題。但蘇教授很堅持。他到了日本以後聽日本的學者說,世界上第一個慰安所就在上海,蘇教授是研究上海近代史,他的碩士論文就是寫八·一三淞滬抗戰。他說怎麼我不知道,所以他為此延長了在日本的研究時間,到防衛研究所找材料。這樣一來,肯定我又要幫忙了。我當時不知道這個「慰安婦」制度是怎麼回事,以為就是軍妓,所以我說,你不要再研究這樣的事情了。從日本回來以後,我就把他的這些材料全部堆給他,我說請你拿到學校去,因為我們的孩子那時候五、六歲,他已經開始認字了,當時的那些報導幾乎都是性的細節,根本不是上升到歷史的研究。

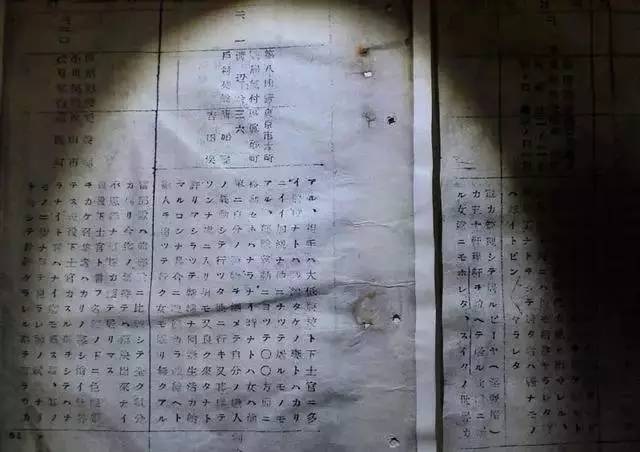

但是1996年、1997年,聯合國的人權委員會派出了特別調查官來對「慰安婦」制度進行了調查,調查的結果認為,它是一種軍事的性奴隸制度,(人權委員會)以一個勸告的形式,提出日本政府應該向受害國的政府,特別是受害國的女性進行道歉,而且賠償。這項報告是日文的,蘇老師讓我翻譯出來,其實蘇老師那個時候,已經調查了三、四年了,那之前我不可避免地幫他整理一些材料,我就發現,不可思議地,在上海慰安所的遺跡越找越多。我們怎麼找呢,就是從日本的材料當中找,日本士兵的日記,軍方正式的文件會有記載,那麼這個記載在上海,它到底在哪裡,因為戰時,(日本人)畢竟是國外的人,地名記錄很多不一定完全正確,再加上幾十年來的城市動遷,你要實地找到還是非常困難的。

比如說流傳最廣的楊家宅娛樂所,其實它不在楊家宅,那片區域名稱裡還有沈家宅,沈家宅也不止一個,最終才發現是在東沈家宅。第一年開始調查的時候是1993、94年回國之後,那年夏天特別熱。因為調查肯定是在自己正式工作之外來做,他整個暑假在外邊跑,曬得像黑人一樣,只有牙齒是白的,那時候道路是瀝青路,然後騎自行車跑,那時候還沒有乘出租車的概念,而且也沒錢。整個自行車上全部黏瀝青,好幾雙鞋只能扔掉,沒有辦法穿了。就這樣確認那個是東沈家宅,就是最著名的那張照片。

怎麼確認呢?除了以文獻史料以外,你還要找地方志的史料,你還要找旁證,有沒有人在這個地方工作過,蘇老師就找到不少,有男有女,比如說在裡邊打雜工的,給慰安所訂購沐浴桶,買飯買菜,做飯的,因為慰安所戒備森嚴,是軍部直屬的,所以還不能讓人去看。比如說有一位居民證言,她父親就因為早上去自留地去挖菜,自留地就在慰安所旁邊,因為接近這個慰安所就被衛兵開槍打傷,然後就死了。還有很多的遺留物,日本的清酒瓶、大酒缸。然後又發現,日方史料照片上慰安所建築構件上富士山、琵琶湖的木雕,全都保存在現有建築裡。原來的文獻資料上的照片和現在的建築形制都一樣。這樣一點一點地得到確認。慢慢地,我們就又找到這裡邊的受害者。

中國是二戰時期日本軍隊佔領時間最長、占區最大的地方,也就是說他們強逼那些女性進入這個性暴力所,我們受害的人數,大家是可以想像的,絕對是屬於程度是很深廣的,但是在這樣的一份國際性查證的正式報告中,很多國家都被關注查證到了,台灣也有的,但是中國大陸,聯合國一天的查證都沒做過。中國女性所受到的傷害,中國這個國家和作為一個民族,在聯合國做出了正義呼籲的時候,應該得到的尊重和支持,一點也沒有體現。我翻譯了以後,我自己就在想,這個局面的出現我們有責任。因為這是我們中國人自己的歷史,首先是應該我們自己來做出訴求,不能把所有的責任推給政府。我們作為歷史工作者,我們的責任在哪裡。我們的國家,我們的民族聲音缺失了,是因為我們自己的歷史學工作者,我們的知識分子,沒有人,沒有這樣的頭腦,來為我們的民族來思考,來提供這樣的事實來說話。

.jpg)

不是為了出口氣

到了這個時候,我才悟到蘇老師的這個學術選擇是非常正確的。雖然我們的力量非常地小,因為這個是要專業人士參與的,正像為受害者去爭取權益必須要法律學界來參與一樣,民間的志願者可以參與,但是如果你的專業知識不夠的話,你一定不能贏。那麼首先你就是要有個歷史的事實,那麼我就下決心了,全力以赴幫助蘇老師做這個題目,開始學術構思寫研究論文,並支持他的調查從上海擴展到全國,上海原來只知道一個慰安所,後來發現有幾十個,當然現在已經確認有100多個,真的是觸目驚心,而且有一些的範圍是非常地大。

比如說那個時候我們去找材料,首先要找文獻材料,當時的報紙有一篇報導,說有一個律師,他就是跟翻譯官一塊吃飯,後來猛然就到了一個慰安所裡邊,突然發現他鄰居的新婚兒媳婦在裡邊。原來這是一個公共建築,上下三層,不知道這個叫慰安所,就是突然之間被抓來了。

他一看嚇死了,上下三層全是女性,衣服平時就不讓穿。他就很著急,找翻譯官說明,原來失踪的人是在這,然後就通過各種的關係就把她救出來,但是只救了一個。像這樣的,當時叫「娛樂所」,它到底在哪裡,現在我們都沒有辦法確認,像著名的老報人馮英子先生,他就直接向日本的首相提出抗議,他家裡的親屬、姐妹都受到過這樣的侵犯,真是嚇一大跳。當時日軍抓女性有很多很多的方式,比如說偽裝成公共汽車,在劇院那邊等著,散場出來了,大家要去乘公共汽車,然後就招呼到這上面,一下子就給拉走了,然後大家看到宋美齡夫人也有過《告全國女同胞書》,提到日寇把我們的女性衣服脫光,號碼在手臂上,刺上或者戴上,這樣當時的文獻記錄都有。

這是非常艱難的事情,首先是要從對方的材料裡面找到蛛絲馬跡,然後我們才能從我們自己的材料當中,比方說地方誌,然後才能夠找知情者,而像這樣的知情者要開口說話很難很難!這跟抗戰老兵不一樣,現在抗戰老兵很光榮,大家都能夠站出來,旁邊的人也都能夠說誰誰誰,他曾經為國犧牲,那麼我們其他的人振臂一呼,也都很願意過去幫忙,但是大家知道在80年代、90年代的時候情況與現在不同,我們的這些受害者是幾十年來,在中國的這個社會當中,真是受了無數次的再傷害。

受害者從日本軍隊那裡回來以後,你想想家裡人是怎麼看她的,丈夫是怎麼看她,鄰居是怎麼看她。然後等到政權易幟之後,也經過了很多運動,一講你是日本兵的女人,喊得非常難聽,還會遇到暴力壓迫,她把這段歷史打掉牙和著血淚往里吞都來不及,她怎麼能夠講出來,特別困難。所以一開始的時候我們的調查走得非常艱難,無功而返的情況也非常之多。所以我們的申遺計劃在受到挫折的時候,我首先感到的是在座的各位,來自於你們這一份支持和溫暖,像是我們的同胞用體溫在溫暖我們向前走。我想我們大家來做這件事情,並不是說要出一口什麼樣的氣,而是因為我們要達到這樣的一種歷史共識,為什麼戰爭是殘暴的,為什麼和平是可貴的,什麼樣的人性是我們應該永遠譴責的,我們永遠都應該避免走什麼樣的路;有什麼樣的觀點,因為這種觀點它會發展成一種什麼樣的登峰造極制度的形態,然後反過來殘害人類,我們要堅決把它釘在歷史的恥辱柱上警示來者,不可覆轍重蹈。因此這樣的一個過程,是一個不斷向前的過程,不是說具體結果要達到怎麼樣,我們就放心了,不是,肯定是一個不斷向前走的過程,也就是這個黑暗放在我們的面前,我們怎麼去克服這個黑暗,我們怎麼能夠向光明走,也是一個永恆的過程。

這樣一個過程當中我們得到了不少志同道合者的支持與幫助。因為我們在大學,首先我們找地方誌,有一些省份地方誌工作做得非常地好,比如說像海南,海南的文史委員會主任符和積先生是歷史系畢業的,他本身就是一個大學生,專業人員。上個世紀80年代的時候,全國興起了一個地方誌的修志熱潮,海南文史委有專門調查日本暴行的計劃。海南省是受日本侵略暴行最深重的一個省,因為當時日本有這樣的計劃,20萬人移民海南,然後20萬人移民台灣。那麼他就做暴行,暴行裡面就牽扯到「慰安婦」制度,當然當時他們不清楚這是「慰安婦」制度的材料,所以我們就看到那麼多的資料,一個省一個省找,我們首先通過文史委員會,然後文史委員會深挖到縣,事實上也有很多地方上的正義人士,比如說山西有退伍軍人,小學教師,甚至是農民,很早就介入了相關調查。很多人知道這個事情了以後,他們覺得大學可能比較有公信力,然後來提供材料,包括日本的,包括國外的,都提供了我們很大的幫助,在座的像王選老師,這麼多年來一起在做戰爭遺留問題的調查,我們主要做的是對歷史事實的調查和確認,像康健律師,他們就是幫助受害老人來爭取法律的權益。

我們要給她們披上一件外衣

我們做了以後呢,就發現那些老人們太苦太累了,她們自己說,我是為我的姐妹們活著,比如說有一個老太太,她的姐妹四個人,最小的妹妹當時只有6歲,全部被搶掠到日本的軍營,這樣的一個6歲的小妹妹,被從早上強姦到晚上,眼看著她從早上還能哭叫,到最後的時候死在她們的面前,然後這四個姐妹只有她一個人活下來,所以她說我活著是代她們活,所以我現在這麼勇敢的站出來,我不管別人怎麼說我們,我一定要把這個清白還給我們自己,還給我們所有的受害的姐妹。

比如說像在雲南有一個李連春,雲南只有一個人願意站出來,沒有站出來的有很多很多,全國我們找到一百多個願意站出來的,現在還有25位。我們到大山裡面去爬了6個小時的山才找到她,她(李連春)是這樣跟我講,她不識一個字,她說陳老師,她說我這一生是很窮很苦,一直被人看不起,你也不要看不起我。我唯一的,我最寶貴的東西是我的身體,只有這個身體是我自己的,也是我最寶貴的。她說我現在站出來講話,我不是要找哪一個人算帳,我也不要好多錢,我都已經80多歲了,我要錢幹什麼,我要的就是一個世間公道。這句話真的是銘刻在我的心上。

因此我想她們能夠站出來是多麼的不容易,將會遭受到多少的世間寒冷,我們要給她們披上一件外衣。我們平時在調查的時候,總是給她們一點援助,但是我們的力量也很小(其實我們研究中心也就是只有我們兩個人,但是我們的學生很好,他們很支持,支持到現在)。我們就想能不能成立一個中心,以中心的名義去組織一些慈善的力量來幫助她們。在這以前,我們找過紅十字會,找過婦聯,我在1998年的時候專門到北京的婦聯,希望我們最弱勢的這個群體能夠得到婦聯的幫助,但我是被她們推出來的,冬天推出門外,砰,關了。那天我記得非常非常之冷,我當時真的是在冷風當中可能眼淚到下面都結冰了,我在外面站了大約半個小時,我不知道怎麼辦。

其實最初的時候,我們覺得個人不要做慈善的事情,我們是歷史學工作者,我們沒有做過慈善基金,我們不懂這些運作,沒辦法做。但是你說她們把自己的身世向社會公開了,可是社會上沒有相應的力量幫她們,那怎麼行啊。另外觸動我們的很大原因是,當時日本成立一個亞洲的女性國民基金會,亞洲女性國民基金會基本做法就是這樣的,他說行,我們日本來幫你們,中國政府應該要幫,現在不幫,OK,我來幫,我們來救濟你們,我們也覺得你們受苦了,給你們多少錢,但是一個前提的條件就是,你們拿到錢以後關掉,從此以後不要到日本來說了,這個事情就到此為止了:這是很屈辱的一件事。你事實都沒有弄清楚,你對受害者造成了這樣巨大的傷害,你都說你沒有做,或者說不是這樣的,你們都是妓女,因為日本政府到現在為止還是持這樣的態度,他說這是一個軍妓的制度,其實它是一個軍事的性奴隸制度,今天沒辦法太多的展開,大家可以看我們的研究,看我們的書,所以我們當然認為這是一個屈辱的和解方案。如果你接受了錢就從此低下你的頭放棄你的自尊心,我們認為是屈辱的。但是老人確實是生活困難,她們首先應該得到來自於我們中國同胞,我們社會的幫助,我們只有幫助他們了,我們才能說我們共同努力把這個歷史真相確定下來,把這個民族的尊嚴把它爭回來,把這個歷史的正義能夠得到實現,我們共同努力。所以為了這個目的,我們也要做受害老人的救濟,我們儘管不會做,我們也不知道錢從哪裡來,蘇老師就說你去找錢去。

所以到2000年的時候,曾經有美國的朋友,那位律師名百瑞•費雪爾,免費代理,他們想用外國人犯罪法來幫助我們,在美國起訴日本。中國大陸的受害者的代表是我去的,代她們去白宮,到法院,但還是因為美日之間的同盟關係,因為美國政府的介入,所以華盛頓的法院最後還是不受理,本來是願意受理的。

蘇老師當時就給我一個任務,他說你去美國以後,去找一些慈善的基金,在中國找不到,我們之後也找了很多很多,其中有一年,我們的慈善基金會從北京打電話來說,太感動了,知道你們是這樣在做,應該是我們做,你們好好的做一個計劃,看看我們怎麼來做,結果暑假我們帶著孩子,因為我們只有五一、國慶節,寒假、暑假我們拼命的跑出去,平時我們得上課,我們還有工作要養活自己,上有父母,下有孩子是吧。跑了好長時間,所有的人都認可了,然後計劃上去了以後,最終回答說,這關係到中日的關係問題,慈善基金會還是不能做。那時候中國拼命講中日友好。這個對友好內涵闡釋的觀點其實不對。

我當時從美國回來就哭了,我說我沒有完成任務,人家不回應,我可能也講不來,討錢這樣的事……真的是很難過。後來也是國際上華僑組織,加拿大的史維會很了不起,呼應蘇老師對受害老人的救濟請求,最初受害老人有100多個人,我們每個家庭先要給錢,然後收據給捐款者。一開始我們是分批給,我們沒有辦法,因為我們自己的錢不夠,就上半年給一次,下半年給一次。然後全國各地,我們也沒辦法每個地方都跑,靠志願者,然後志願者當中各種各樣的溝通不暢,然後裡面還有一些很奇怪的事情,最終都要弄到我們的頭上,累死了,受了非常多的不白之冤,委屈。

後來我們又找基金會,是紅十字會,一開始願意了後來又不願意,我們再把它扛起來……最終我們的研究中心就做了這麼幾件事,一個是調查歷史事實受害者,然後確認慰安所,這是在全國范圍內;第二援助我們的受害者,當然不只我們一家,有很多的志願者,非常有良知的都參與進來。然後2000年的時候,跟華東政法大學的一批教授還有管建強教授、康健律師、南京的朱成山先生等組織了一個民間訴訟團,當時在日本舉辦,戰爭與女性的民間法庭審判活動,全世界有很多的國家,包括聯合國的海牙法庭相關的法律力量都參加,那個影響力是非常大的,它是判定日本政府有罪,天皇有罪。一直到現在我們也在參與一些力所能及的法律援助,比如說日本政府都在等這些老人的故世,怎麼來通過法律的公證,能夠讓受害者索賠權利通過公證書的形式,保存下來,如果她的親屬,她的後代,願意繼續通過律師,這些人能夠願意幫助的話,還可以繼續訴訟。

然後我們在做的一件事情,就是2014年開始的世界記憶名錄,這件事情,我們再接再勵,繼續啟航,非常感謝,得到了在座諸位非常溫暖的鼓勵,謝謝大家,謝謝。

活動宣傳:

【重新思考社會主義】11月論壇:

帝國的慰安婦或性奴隸?戰爭/殖民記憶的建構與鬥爭

時間:2017/11/26(日) 14:00-17:00

地點:阿嬤家—和平與女性人權館(台北市大同區迪化街一段256號)

主持:張智琦(苦勞網記者)

引言:臧汝興(勞動黨副秘書長)

與談:

韓惠仁(「慰安婦之聲」國際聯合申遺計畫團隊經理(韓國))

陳麗菲(上海師範大學中國「慰安婦」問題研究中心研究員)

康淑華(阿嬤家館長、婦女救援基金會前執行長)

康學郁(老保釣、協助推動美國建慰安婦銅像運動)

林深靖(新國際主編)

回應:

徐勝(日本立命館大學Korea研究中心研究顧問、2011年韓國財團法人「真實之力量」第一屆人權獎獲獎人)

引言:

今年7月,韓國學者朴裕河2013年的著作《帝國的慰安婦:殖民統治與記憶政治》在台出版,這本書聲稱要挑戰韓國社會和國際社會對於慰安婦問題的常識,在韓國主流論述「二十萬少女遭日軍強擄做性奴隸」和慰安婦否定論者的「慰安婦是賣春婦」之外提出第三種聲音,引起廣泛爭議。

朴裕河在書中主張從「帝國」、「殖民地統治」的框架重新看待慰安婦問題,認為殖民地朝鮮和台灣慰安婦當時是日本帝國的成員,主要是接受日本戰爭動員而成為慰安婦,和中國、菲律賓、印尼等戰場和佔領地遭日軍強暴的「敵國」慰安婦具有本質上的不同。她提出的爭議論點包括:「朝鮮慰安婦具有『愛國』面向」且有些是「自願前往的」、「日本軍方並未下令強行擄走朝鮮人慰安婦,招募過程中的詐欺和誘拐情形,法律責任在於犯法的業者」、「朝鮮人慰安婦和日本士兵是同志關係,既是受害者,也是日本軍隊的協力者」、「朝鮮人慰安婦是以管理型的賣春為主」……等等。

《帝國的慰安婦》在韓國引起軒然大波,2014年韓國慰安婦團體控告朴裕河誹謗名譽,今年10月首爾高等法院判決罪名成立,認為朴裕河「對被迫成為性奴隸的女性表達歪曲的主張,使受害者承受強大心理壓力」,須賠償1千萬韓圓(約新台幣26.8萬元);朴則主張無罪,將考慮上訴。其提出的論點至今持續發酵,甚至可能影響我們對台灣慰安婦的認知。

究竟日本殖民地的慰安婦和交戰國的慰安婦是否存在本質上的不同?日本帝國政府和軍方徵集慰安婦的責任為何?朴裕河的觀點究竟是提出了「第三種聲音」,抑或者掩蓋了慰安婦問題的本質?我們又該如何從慰安婦問題反思二戰及日本殖民統治下的台灣,介入歷史記憶的建構與鬥爭?

本月的「重新思考社會主義」論壇,我們邀請到中國大陸、韓國、台灣的慰安婦研究者和人權運動者,從歷史還原慰安婦問題,共同討論並釐清相關爭議,進而展望慰安婦人權運動的發展與未來。

(苦勞網臉書將進行直播)

FB活動網頁:https://www.facebook.com/events/1944467599150964/

發佈日期:2017/11/22