(原文為世新大學社會與發展研究所陳信行教授替曹征路老師《民主課》一書出版所撰寫的序,由台灣社會研究雜誌社出版,轉載於2013年5月31日《新國際》)

在2013年的世界,一般人要質疑資本主義經濟、在全球與各國呼風喚雨的大企業、乃至體現著這種權威的個別大資本家,並不困難。相反地,一個人要誠心擁抱現秩序,反而需要一些扭曲的想像力,否則,他得怎麼面對所謂1%對99%的戰爭?怎麼說明為什麼不管一小撮貪婪富豪搞砸了什麼、卻總是億萬勞苦大眾付出代價?這些事,遠則在國際版的聳動新聞中,近者在鄰近城鎮中某工人因失業而帶著全家燒炭自殺的每日悲劇裡。但是,質疑歸質疑、抗議歸抗議,一群人聚在一起憤慨地數落了種種社會不公與黑暗之後,多半其中會有一兩個老成世故的下個結語:那又能如何?

世故疲憊的反抗

不管這個體制展現了多少瘡疤坑洞與殘缺,上世紀80年代英國首相柴契爾(Margret Thatcher)的名言「別無出路(there is no alternative, TINA)」終究還是有點說服力的。既然別無出路,「民主」這回事就顯得特別索然無味。台灣算是有過些民主改革的,百萬群眾上街頭也發生過,社會生活的面貌也確實不同了。但是,不管下一任選上的是哪個黨哪個人,換湯不換藥,是可以預期的。「國家競爭力」,換句話說,大老闆們想來我們這兒投資的意願,總是會被擺得比任何政治人物賭咒發誓的形形色色的政見主張還要優先,即使投票者早就看穿了那些人唯利是圖的心肝一百次。

這倒不是說受壓迫者的反抗意志與行動當真沒了。在台灣,2012到13年的交替之際,一群16年前被外逃資本家坑了一輩子血汗錢的老工人,正冒著寒風冷雨跟警察搏鬥著。以中老年女性居多的這些台灣第一代工人可是堅持戰鬥了十幾年啊。十幾年,有多少人辦得到?但是,即使我們從她們長期的實際行動看到了堅毅,她們身上的抗議標語是黑底白字的「悲」、「怒」、「恨」,她們受訪時總是說,自己是命苦才會走上抗議這條路。只有去聲援阿公阿嬤的青澀學生會夢想,積沙成塔的力量說不定有一天真能打造出新天新地。但是,這樣的夢似乎總是短暫而私密的,說出來怕被人笑話了。從2008年的金融核爆開始,全球各地此起彼落的群眾抗議,多半如此:無數自衛的戰鬥,卻少有積極的進攻。

社會運動這種雖不死卻疲憊的精神面貌,是20世紀歷史的一種後果。這與上世紀30年代的狀況形成強烈的對比。在那次的資本主義全球危機中,瀰漫在從殖民地的民族解放到帝國主義國家內的工人運動的,是一種新社會即將到來的、黎明前的黑暗的說法與感覺。「這是最後的鬥爭」!那時的人唱的《國際歌》與現在並無二致,但是似乎多了幾分相信。

之後的幾十年內,經過種種浩劫與前仆後繼,法西斯倒台了、殖民地獨立了、一個個新國家宣佈成立了,種種足以讓幾代人含笑赴死犧牲的原則與主張,似乎都有了成為現實的可能。但是,就在這些高潮之後,「聰明人」說話了:醒了吧,出路是不存在的。

中國大陸官方宣布文化大革命結束之時,恰好也就是「別無出路」一說開始盛行之時。蘇聯東歐集團灰溜溜地倒了,中國大陸開始變成現在這副模樣,美國日本的實質工資停止增長,歐洲國家的社會福利岌岌可危,全球凡交通可及又人民貧困之處,都變成了一個個互相割喉競爭的加工出口區,而之前冷戰對峙時表現得無比文明理性的各國資產階級及其說客們,蠻橫地宣布歷史已經終結。

雖然從2001年於巴西愉港 (Porto Alegre) 召開的「世界社會論壇」開始,反全球化的抗議者們打出「One No, Many Yeses!」的口號,似乎要繞過之前種種糾葛與陰影,要團結起所有反對現秩序的、從四面八方來、又打算往四面八方去的形形色色的團體、運動、NGO、倡議組織、小政黨、與熱心者,雖然從委內瑞拉的新政府到突尼西亞的人民革命看來正在把這種或那種「Yeses」在較大規模上轉化為現實,「No!」至今為止依然是種種抗議中,群眾唯一能夠理直氣壯地怒吼的主調。

死結中的死結,就在曹征路的《民主課》所要處理的事件:中國的文化大革命。

革命:一點背景

對現秩序說「不」,意味著什麼?1776與1789年的美國與法國革命提出了自由平等博愛、提出了民主法治、三權分立相制衡,但是之後的兩百多年,共和國一次次成了欺凌他人的帝國、成了富豪寡頭的玩物。在工業革命之下,19世紀的工人運動,從各式各樣的反抗與夢想逐漸匯聚出幾種政治綱領──無政府主義、馬克思主義、改良主義等等──要消滅人間不平,帶來「真正的歷史」。

1917年的俄國十月革命帶來了各國富豪權貴的恐懼與勞動人民和受壓迫民族的希望,中國從1911到1949年的革命說明了受壓迫民族是可以解放自己的,1955年在印尼召開的萬隆會議中,新獨立國家的領袖們談論著擺脫殖民主子之後的世界。

但是,與革命的勃興同時被發現的,是革命的陰暗面與背叛:蘇聯的格別烏與古拉格並不比別國的特務與監獄好些,蘇共對盟國與「兄弟黨」的高傲也不亞於華盛頓對「自由世界」盟邦的盛氣凌人。蘇聯國內社會生活裡,黨政企業幹部與科技專家的權威,與美國國內政客、企業主管與科技專家的權威,在當時的各種比較研究中看來,並無根本性的差異。於是,有此一說,在兩陣營追求現代化的競賽中,真正發生的,不是這種或那種意識形態的統治,而是同一種牢籠的出現:官僚、理性、技術、科學、秩序,機器對人類的統治,人役於物。(註1)

這時,1963到1964年中國共產黨與蘇聯共產黨的一系列公開論爭,維繫了各地反抗者的希望。(註2)就算外人讀不懂論戰中的理論與實際糾葛、難決定要不要支持那邊,確定的是:社會主義陣營還是個「運動」,不是僵化「極權」的鐵板一塊,裡面有矛盾爭議,因而有變化有生機。1966年開始的文化大革命,尤其是當年8月毛澤東的大字報「砲打司令部」,讓全球各地的人們爭相走告:來了,終於來了。馬克思主義者歷來宣稱組黨建軍奪權肅反,為的都是最終消滅一切階級制度,讓國家自然消亡,讓人民自己當家作主。之前在關於社會主義集團國家的種種報導中,我們似乎只看到黨代替勞動人民當家作主,只看到革命者成了新官僚,這下,中國要來真的了!革命真的不僅僅是改朝換代!

當時還宣稱代表全中國的台灣政府似乎也在欣喜:匪黨自取滅亡之日到矣,我們快成立中華文化復興委員會,快逼著學生們多背些《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》,快宣揚五千年文化博大精深就在台北,恢復舊山河指日可待。極少數年輕人不信這套,偷聽著短波收音機傳來的各種宣言文告,試圖瞭解這個劃時代的變化,之後多半被告密逮捕,戴上個稀奇罪名丟進黑牢,但依舊相信著黎明。陳映真只是其中的一位。

1976到78年的風波過後,文革的「真相」被統一口徑地宣布了:十年浩劫!

1981年中國共產黨十一屆六中全會通過的《關於建國以來檔的若干歷史問題的決議》只是正式地敲板定案。之前之後的幾年,由「傷痕文學」表現的那些人的歷史經驗,看來是如此地真實、如此地辛酸與荒謬、如此地慘無人道。(註3)難道,國民黨向來所宣傳的那些,竟然都是真的?

感受到否定文革所意味的大轉向,出了監牢的陳映真所寫的小說〈山路〉中,那個為了隱藏在自己心裡的革命而默默付出一生的女性,在聽到中國大陸傳來的消息之後,活活餓死了自己。

從此之後,即使經歷過那些年那些事的幾億人還好端端地活著,在黨「不爭論」的大原則下,除了「十年浩劫」之外的一切說法只能在私下流串著。革命,「不就是一群傻B加上個能說會道的嗎?」(註4)不僅如此,誰要真相信法國大革命以來那些「為有犧牲多壯志,敢教日月換新天」什麼的,就必然落得喪盡天良,不是侮辱踐踏別人,就是自己被侮辱踐踏,多半還得這兩個角色輪著當。

如果歷史定律當真如此,再看到多少世間不平,再懷抱多少雄心壯志,現今唯一可說的,只是「不!」,能打出的口號,只有「悲」、「怒」、「恨」。就這樣,又過了30幾年。

陳映真:這樣的作品終究出現了!

親歷文革的幾代人逐漸死去,當時最年輕的也屆齡退休的21世紀初期,終於,「傷痕文學」之外,真實而多面向的文革敘事開始出現了。錢理群的《毛澤東時代和後毛澤東時代》是這種敘事的一個代表。(註5)在「當代的大字報」網際網路(互聯網)上,更是百花齊放,只要大陸網民肯花力氣「爬牆」,各代人的各種觀點都看得到,沒法被「和諧」掉。(註6)在這些從國際大歷史到地方秘辛、從理論耙梳到個人證言的寫作中,作家曹征路於2011年在網路上發表的小說《民主課》或許是最為立體地表現了一種對文革的底層觀點的作品之一。

曹征路1949年生於上海,少年時當過插隊知青,後來當過兵,之後成為作家,進了文聯與作協,擁護過改革開放,1990年代落腳在深圳,現在是深圳大學文學院退休教授。他和同代的許多中國大陸知識份子的生命軌跡類似。2004年曹征路發表了產生強大震撼力的中篇小說《那兒》,在中國大陸文學界、知識界、乃至大量讀者與網民之中引起了廣泛的爭辯與討論。

《那兒》的題目引自《國際歌》裡的「英特納雄耐爾」,(註7)但在故事中,成了下崗工人社區裡一位老奶奶叨唸著的:「好,好,那兒好。」在日趨貧困的工人們奔走抗爭反對國有企業私有化的轉折起伏中,老奶奶的「那兒好」點出了這個看似卑微無用、螳臂擋車的自衛抗爭,與一段曾經轟轟烈烈的世界史中的運動的關連。這樣的抗爭、這樣的堅持與妥協、這樣的失敗,在台灣的我們並不陌生,年年都有。但是我們這兒從來沒有老奶奶會唱:「英特納雄那兒」,會說「那兒好」。

在評論曹征路的《那兒》時,陳映真說:「作家和工人階級的生活方式與生產勞動的巨大距離,和台灣工人集體記憶中缺少鬥爭與勝利的記憶,使台灣產生不了像《那兒》的作品,也產生不了像曹征路的作家。」他又說:「讀《那兒》後的激動,也有『這樣的作品終究出現了』的感覺,覺得事有必至,理所當然。」(註8)

之所以理所當然,陳映真指的是1990年代初他開始看到的,徹底改變了1949年以來中國大陸的社會形態的「改革」。事實上,回頭看,到底這個社會是從什麼時候開始從一個革命的火車頭轉向、奔向今日的「世界工廠」與全球貧富差距最巨大的國家,恐怕並不是六四天安門事件逐漸塵埃落定之時,鄧小平著名的1992年「南巡講話」,而是更早。至於是1978年鄧小平的上台?1976年「四人幫」被打倒?還是更早以前,當千千萬萬身為「革命接班人」的普通中國老百姓已經開始對這種那種的運動感到索然無味之時?這是重大的歷史課題,缺乏了如《民主課》所呈現的活生生地充滿了矛盾的百姓觀點,不可能會有深刻切中的分析。

海明威說過:「所有的好書都有一個共同點──它們都比真實事件還真實。」透過文學手法表現出一個個有堅強也有軟弱、有高尚理想也有私人心機、有清晰思緒也有糊塗愚昧的代表性人物,在那個時空脈絡下的經歷與想法,曹征路所表現的文革,絕不是什麼愚民被巨奸蠱惑的災難,而是如你我一般的普通人試圖在歷史限制之下搞革命的挫敗,是具體的人針對一段具體歷史實踐所累積出的真實矛盾的反應。是「自己教育自己」的民主課。這場教育沒成功,最終導致幾乎每個參與者都以不同方式感受到的挫折失敗,但是,不理解這些挫折失敗,後世的人肯定還會再絆倒在同一塊石頭上。

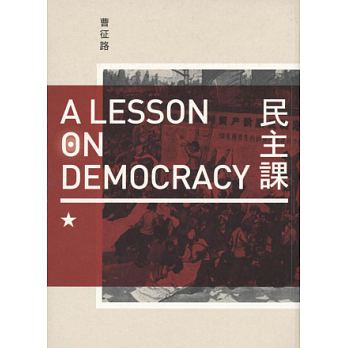

與《那兒》和之後同樣轟動的《霓虹》、《問蒼茫》不同,《民主課》於2011年4月完稿之後,在大陸並沒有什麼機關學會刊物等等組織研究、召開研討會來討論,相反地,在高層權鬥的詭譎形勢中,文革似乎又再度成了禁忌話題。甚至連各網站轉載的《民主課》全文都逐漸消失。台灣的網路刊物《批判與再造》反而能夠持續刊載關於這篇作品的討論。

▲文化大革命就是一場民主課,農民工人在其中要追求的是平等。然而,這堂自己教育自己的民主課,最後沒有成功。中華人民共和國國旗在北京的人民大會堂外隨風飄揚,圖攝於2013年3月3日。(圖/路透)

▲文化大革命就是一場民主課,農民工人在其中要追求的是平等。然而,這堂自己教育自己的民主課,最後沒有成功。中華人民共和國國旗在北京的人民大會堂外隨風飄揚,圖攝於2013年3月3日。(圖/路透)

《民主課》在網路上初發表時,某網友評論道:「終於有人撕開了文革敘事的鐵幕!」另一網友反對,說他本人在當時「從未遇到過曹征路這裡描寫的那種君子國景象。」也有人說:「主流媒體對文革時期的描述確實和曹征路寫的大不一樣,哪個更真實?哪種描寫更符合歷史實際?恐怕每個人的答案都不一樣,而且多數人與少數人的答案肯定不一樣,這才是作品存在的理由。」無論如何,看來,對某些人來說,《民主課》的確是不好對付的。

作為一個以社會科學為主的刊物,台灣社會研究季刊社比較少出版文學作品。可是,考慮到這個作品所能引發的討論,《台社》仍然很高興能夠出版《民主課》。出版過程中,感謝《批判與再造》總編輯杜繼平與香港理工大學嚴海蓉教授的大力協助。除了本文之外,本書中所收錄的作家澹然的評論〈怒放的惡之花 ——讀曹征路的新作《民主課》〉與嚴海蓉所做的訪問〈反思不是妖魔化:和曹征路談《民主課》〉都曾刊載於《批判與再造》與其他網站。

對於作品中所出現的無數大陸文革時期的常用專有名詞與政治套話,我們知道,非但台灣讀者理解有困難,較年輕的大陸讀者恐怕也很不熟悉。但是,言詞風格也是時空氛圍的一個面向。大陸讀者或許多問問長輩就能略知梗概,外地讀者恐怕就得多上網爬文做研究才能搞懂,總之,自己教育自己吧。

註腳:

註1:例如:Marcuse, Herbert馬庫色(1964/1990),《單向度的人:發達工業社會意識形態研究》,劉繼譯,台北:久大。

註2:人民出版社編(1965),《關於國際共產主義運動總路線的論戰》,北京:人民出版社。

註3:值得注意的是,「傷痕文學」的主調──瘋狂復仇的群眾、恣意妄為的革命領導、無辜受害的高貴靈魂等等,同樣出現在19世紀上半葉,法國大革命退潮時的文學作品中,如狄更斯的《雙城記》。

註4:黃紀蘇(2000)舞台劇《切.格瓦拉》。

註5:錢理群(2012)《毛澤東時代雨後毛澤東時代(1949─2009)──另一種歷史書寫》(上)(下),台北:聯經。

註6:例如《中國文革研究網》。http://www.wengewang.org/

註7:法文Internationale。1871年《國際歌》原作詞者,巴黎公社的倖存積極份子歐仁.鮑狄埃(Eugène Pottier)寫作時,指的是當時的國際工人協會,即後來所稱的「第一國際」。後來各國翻譯《國際歌》歌詞時多半盡可能將此一詞保留原文發音。

註8:陳映真(2006),〈從台灣看《那兒》〉,《人間思想與創作叢刊,2006年春》,台北:人間出版社:345頁。